近年来,受益于AI、物联网、智能家居、汽车电子、工业控制等市场蓬勃发展,MCU芯片市场规模迅速增长。据Yole研究报告显示,2023年全球MCU市场规模约229亿美元,预计至2028年将以5.3%的年复合增速达到320亿美元。

未来,随着新能源汽车渗透率进一步提高,电动化、智能化不断升级,会有愈来愈多的场景需要高性能MCU来支持复杂的实时控制功能,有望推动车规级MCU量价齐升。在工业领域,机器人、电子元件制造设备和工业网络等领域也存在着巨大的市场潜力,这都将为MCU 产品的广泛采用提供助力。

可以看出MCU市场呈现出多样化的特点,涵盖了从低端到高端的不同产品和应用领域。同时,MCU技术也正在经历着前所未有的变革,从最初的8位和16位MCU,到如今的32位甚至更高性能的MCU,这一领域的技术和市场格局都在不断演变。

在市场与技术的双重驱动下,MCU行业正在迎来新的变革和竞争态势。

国产MCU突围背后,危机四伏?

从MCU全球市场格局来看,由于较高的行业和客户认证壁垒,目前高端MCU芯片市场竞争格局较为集中,基本由欧美日厂商所垄断。

以技术壁垒较高的汽车MCU为例,根据Omdia数据显示,全球汽车MCU市场目前主要由瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、Microchip、意法半导体国际大厂等所主导。其中,瑞萨电子目前市场份额最高达到了30%;恩智浦在2015年收购飞思卡尔之后强化汽车领域,车用MCU实力大幅提升,占比约为26%排名第二;英飞凌在收购赛普拉斯后,完善了汽车电子MCU产品线,目前市场份额为19%,排名第三。

相对于全球MCU市场而言,国内MCU厂商则集中在消费类电子和工业等中低端应用市场,在汽车等中高端领域的渗透率还有很大提升空间。

不过,随着上一轮“缺芯潮”和近年来的“国产化机遇”,以及受益于汽车产业“新四化”的迅猛发展趋势,给国内MCU公司带来替代机会,国内汽车厂商正积极验证国产MCU,给国产MCU厂商进军高端市场提供了新的契机。

整体来看,受MCU生产和认证标准影响,汽车MCU的生产标准和难度远高于工控和消费类,因而相比于国际大厂的全方位产品布局,国内MCU厂商在产品应用布局时,*瞄准消费电子市场,通过多年经营积累后再逐步布局工控类甚至是车用MCU市场。据数据统计,2022年工业用MCU市场规模占中国MCU市场规模的比例约为17.1%;车用MCU市场规模占中国MCU市场规模的比例约为31.6%,合计市场份额占比近一半。

从产品类型来看,以前本土企业主攻8位MCU,而中高端的32位产品市场主要被国际大厂把持。近些年,随着国内市场对国际大厂中高端MCU产品的技术和应用不断消化,同时国内外企业之间的人才流动愈加频繁,通过时间积累,中国本土企业在32位MCU方面取得了明显进步。

中国本土32位MCU在芯片设计、制造工艺、封装技术等方面都取得了显著进步,不断提升可与国际先进水平媲美的芯片性能、功耗、安全性等关键指标。同时在安全性和可靠性方面也取得了明显进步,包括硬件加密、安全启动、安全认证、存储器保护等。

本土企业正在通过技术创新、产品差异化和服务优化等策略持续提升竞争力,通过产业链上下游企业之间的合作来优化供应链、降低成本、提高生产效率,为市场带来了新的机遇和可能性。

其中值得注意的是,华为海思公司也积极布局MCU领域,并于去年底推出了一款全新AI技术框架的海思A² MCU,颇为引人关注。

据了解,A² MCU是海思针对家电、能源、工业、汽车等领域推出的全新解决方案。它采用了海思自研RISC-V高性能内核,以及海思自研MCU算法和嵌入式AI技术,还包含了高性能兼容ARM指令集的MPU,以及与之紧密配合并优化的操作系统。

综合来看,国产MCU追赶之势,显而易见。

在这样的市场状况中可以发现,MCU市场竞争日趋激烈。对此,国际巨头正在持续通过技术创新、品牌优势和产品规划等手段巩固和拓展市场份额。

MCU大厂,上下夹击

一方面,随着MCU的算力不断提升,其主频已经提升到GHz级,可以满足边缘侧低算力AI应用需求了,因此,将AI集成在MCU上,用一颗芯片实现端侧部署,正在成为新的潮流。

包括瑞萨电子、英飞凌、恩智浦等在内的多家MCU大厂都在探索将MCU与AI结合的技术,掀起了MCU新一轮的升级换代。未来,MCU也有望在AI领域有所作为。

另一方面,英飞凌、TI、NXP等国际大厂近年来不仅在不断提升MCU的性能,也开始将图形处理能力(GPU)等各类应用集成到车规级MCU芯片当中,并且开始推动车规级MCU工艺制程朝28nm、22nm乃至16nm进发。

有行业专家表示,车规MCU要实现更强的性能,需要更先进的工艺制程,同时高性能车规级MCU对于可靠性、运行稳定性、实时性等要求更为严苛。车规MCU需要在各个任务之间做到虚拟化和隔离机制,需要芯片公司具备一定的Know-how及研发经验积累。

这意味着,车规MCU的设计将更加复杂,技术难度也更高。在此背景下,MCU头部厂商正在相继推出新品新技术,加速抢滩高端MCU市场。

此外,MCU行业也正在探索多重创新路径,新型存储成为MCU新的关注方向。

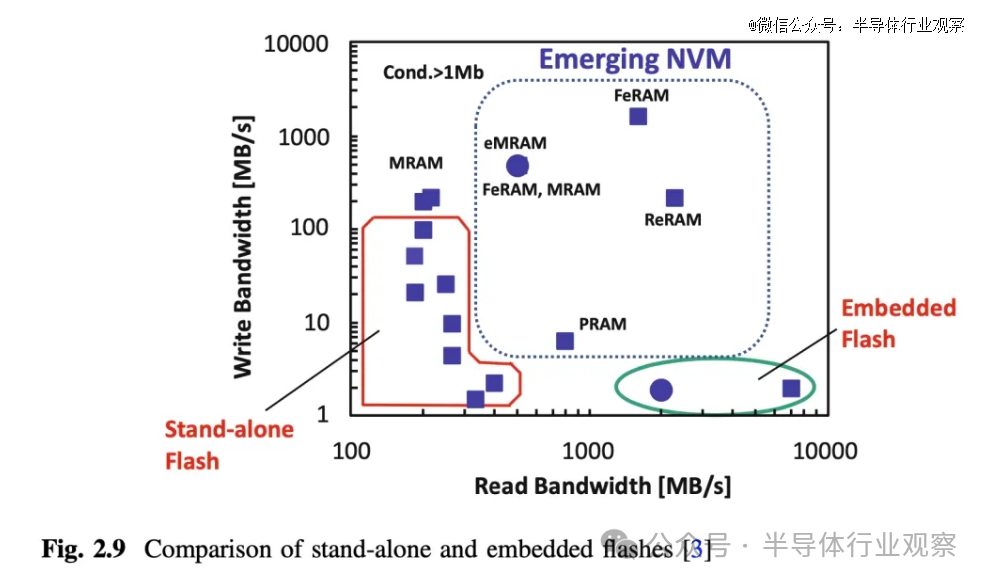

援引电子工程世界报道,随着市场需求越来越复杂,MCU逐渐向200MHz以上主频、低功耗和大容量存储方向发展,加之多核异构需求,其片上的大多器件制程也需要压到28nm以下,eFlash的制程限制就越来越明显了。

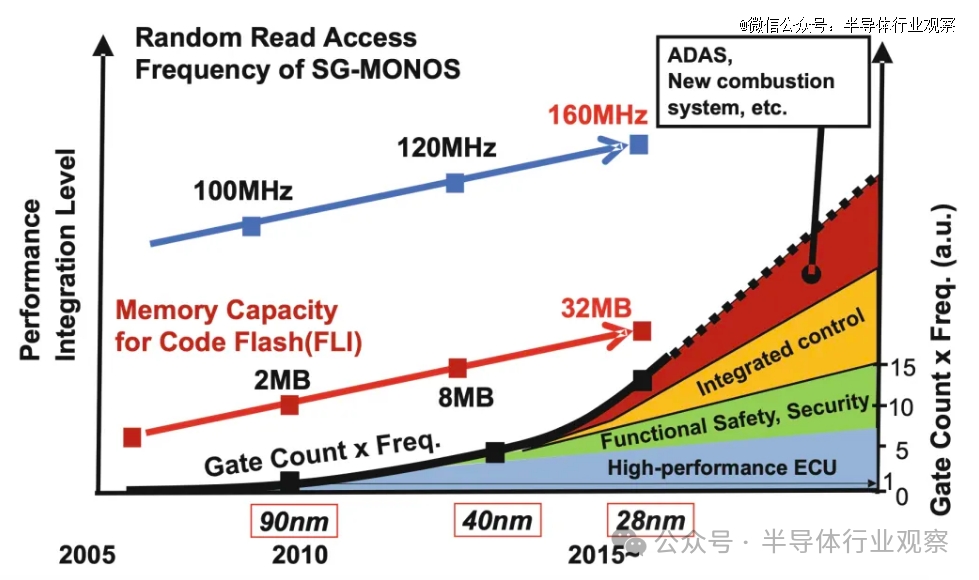

从汽车MCU片上闪存的性能和容量趋势来看,整体MCU的性能要求在10年内增长约20倍,这需要由架构演进,如高速缓存存储器的使用和多核CPU的实现、eFlash速度提高支持、器件扩展可靠性设计等。与此同时,片上ROM容量以每年23%的速度增长。

对此,行业厂商们纷纷寻求解药,eMRAM、eRRAM(eReRAM)、ePCM、eFeRAM等新型存储作为潜在技术,或将能够显著提高MCU性能,降低整体功耗。

需要指出的是,这不代表eFlash就没用了,而是eFlash已经足够成熟,未来eFlash的MCU和新型存储的MCU将会是截然不同的两条赛道。

据悉,当前市场共有三种新型存储器已经开始用在MCU内,即eRRAM(阻变存储)、eMRAM(磁性存储器)、ePCM(PCRAM,相变存储器)。

eRRAM:英飞凌是在这条路线上的*玩家。英飞凌与台积电合作的为28nm eRRAM。

eMRAM:瑞萨和恩智浦是主要推进者。恩智浦与台积电合作的为16nm FinFET eMRAM,瑞萨开发的则是22nm eSTT-MRAM。

ePCM:意法半导体是主要推进者。意法半导体此前与三星合作的为28nm FD-SOI ePCM,最近则升级到18nm FD-SOI ePCM。

通过上述头部玩家的布局能看到,MCU制程均已突破28nm,瞄准汽车市场。而上述技术理论工艺节点均可达5nm。除了让节点更进一步,更换eFlash也带来了更多工艺,这其中就包括了FD-SOI和FinFET,这部分内容就不在此赘述了。

“卷死”8位MCU?

除了在高端市场积极卡位之外,MCU大厂近期也开始向另一个方向发力,旨在稳固中低端的市场份额。

众所周知,即便32位MCU成为市场主流,但8位和16位MCU仍然因其简单、低成本和低功耗等特点,在许多应用中具有不可替代的地位。

行业厂商依旧会通过不断优化和提升这些产品的性能与功能,为客户提供更加全面、高效和可靠的MCU 解决方案。

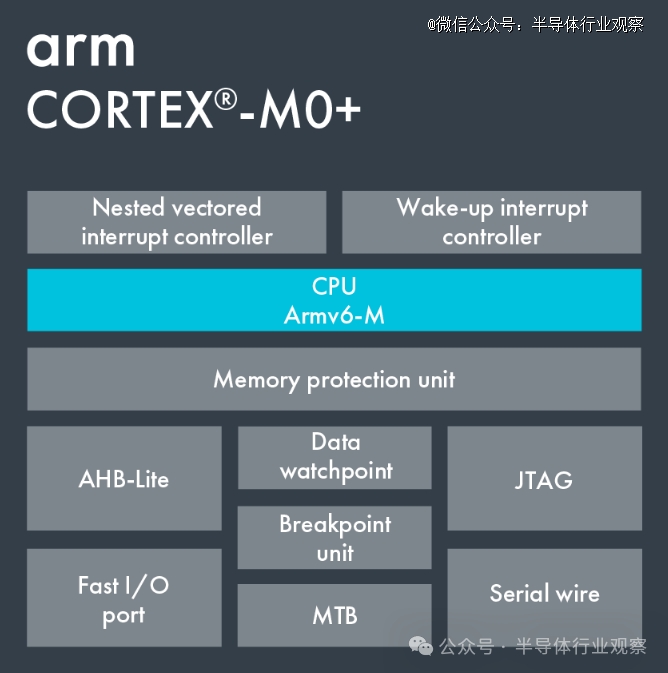

近期,两大MCU巨头ST和TI都推出了其全新的,基于Arm Cortex-M0+的32位新品。在MCU行业资深从业者看来,此举瞄准的除了万亿级的物联网终端生态外,也吹响了他们试图用32位MCU“卷死”8位MCU的号角。

实际上,Arm Cortex-M0+是2012发布的一款低功耗效率的微处理器,至今已有12年历史,在这期间瑞萨电子、英飞凌和NXP等MCU头部厂商大都已有该类芯片,且较为成熟。

MCU的低门数使其能够部署在需要简单功能的应用中。而Arm的32位Cortex-M0+处理器采用了低成本90纳米低功耗工艺,耗电量仅 9μA/MHz,约为主流8位或16位处理器的1/3,却能提供更高的性能。

图源:Arm

这种行业*的低功耗和高性能的结合为仍在使用8位或16位架构的用户提供了一个转型开发32位器件的理想机会,从而在不牺牲功耗和面积的情况下,提高日常设备的智能化程度,可针对家用电器、医疗监控、电子测量、照明设备以及功耗与汽车控制器件等各种广泛应用的智能传感器与智能控制系统,提供超低功耗、低成本的MCU。

而此次ST和TI转而布局Arm Cortex-M0+处理器的原因在于,他们看到了8位MCU现在正在深耕的消费和家电市场还有很大的机会。

ST曾在其文章《STM32C0,你的下一代8位应用神器》中提到,因为8位MCU成本低、便于开发,性能可以满足大部分场景需要,被广泛应用于消费、工业控制、家电和汽车风扇、雨刷天窗等领域。

MicrochipMCU部门营销副总裁Greg Robinson也曾表示,在那些对尺寸、空间、低功耗和寿命有需求的应用领域,越来越多地使用 8 位处理器充当系统管理 IC 和协处理器的角色。这在很大程度上是由于分布式智能在物联网边缘节点、汽车安全、工业控制系统、医疗电子和家用电子等应用方面的急剧增长。即使是*进的5G系统,我们也常常可以从将某些任务卸载到更小的8位处理器中获益,从而释放更高级别的处理器来发挥它们的魔力并做它们最擅长的事情。

可见,凭借着在性能、价格、功耗、可靠性及稳定性上*的“平衡”表现,8位MCU仍然占据着相当的地位,呈现出顽强的生命力。据ICInsights统计,2011-2020年全球MCU产品中,4/8位MCU占比为15%。到2026年,全球4/8位MCU依然有24亿美元的规模。

据统计,2020年中国通用型MCU市场中,8位市场占比43%。

因此,也有声音表示,ST和TI等大厂此举将在国内MCU行业推动大洗牌。

在此趋势下,随着Arm从Cortex M3内核,再到Cortex M0内核,再到M0+内核的升级和精简,Arm已经为32位取替8位MCU创造了更好的条件。

ST和TI进军Cortex M0级别的32位MCU,除了看好8位MCU所深耕市场带来的机遇外,还与他们本身的发展现状和市场的竞争格局有关。

对于ST来讲,在过去几年国产厂商的冲击下,其STM8的市场份额日渐下降。且正如ST在上述文章中所说,未来STM8 的产能规划不会增加,这意味着ST不会推荐新客户和新应用继续采用STM8。

于是,ST推出了平替8位/16位设计的Arm Cortex M0+内核系列产品STM32C0。

据介绍,STM32C0是为8位/16位典型应用而生的产品。其外设简单,经济适用,非常适合工程师开发;与市场上同类产品相比,STM32C0具有更强大的性能、质量可靠性和稳定性,此外,STM32C0还具有STM32庞大成熟的生态系统,供货稳定,更可加快产品开发和上市,是实现8位/16位典型应用的*之选。

此外,STM32L0 和STM32U0系列新一代入门级超低功耗MCU也是基于 Arm Cortex-M0+内核,满足能耗、功能和成本三者的理想组合。

而多年不在低成本MCU市场发力的TI,罕见的全面推广其32位M0+的产品。有行业人士认为,这主要是因为TI的低功耗产品MSP430在过去几年每况愈下,尤其是国内市场更是在众多厂商的围攻下节节败退。在32位MCU市场,TI虽然能够凭借C2000系列的长盛不衰取得一席之地,但也只在一些特定市场发挥作用。

基于此,TI近日也推出了基于Arm Cortex-M0+的超小型 MSPM0 MCU 新品,超低价格 1 元起。

这款MCU不仅具有32位 Arm Cortex-M0+内核,更在性能上实现了大幅提升,同时保持了极低的成本。其超小型的设计,使得它在各种空间敏感型应用中具有得天独厚的优势。为客户提供了增强系统传感和控制功能所需的灵活性,同时降低了成本、复杂性,并缩短了设计时间。

正如上文所述,在国内当前的MCU竞争格局下,这两家大厂的举措,为 MCU 市场注入新活力的同时,也或将在国内MCU市场引起新的动荡。

一方面,在过去多年的发展中,国产MCU虽然取得了长足的进步,但从MCU产业生态来看,国产MCU与海外巨头仍有不小的差距。并且国产MCU厂商也陷入了低质量“内卷”之中,使其不容易做出更高质量的高端产品与国际巨头竞争。

另一方面,有厂商将其M0+级别的MCU定价较低,基本不挣钱甚至亏钱。这导致国内其他MCU厂商为了生存只能跟进,有市场传闻称,国内一家MCU上市公司计划两年不盈利,也要确保销售业绩和市场份额。这使整个行业难以摆脱低端化竞争的困境,让本就不强的国产MCU厂商踏进了低价竞争怪圈,给原本就有生态、成本甚至产能优势的国际大厂带有优势。

在此境遇下,高端市场被大厂垄断,而在中低端领域,陷入“内卷”的本土MCU厂商又正在迎来新的冲击。

除此之外,面对中国本土厂商32位MCU的进步,国际MCU大厂的日子也不好过,为了提升竞争力,近年来它们开始了价格战,想通过技术优,价格差不多的策略,从中国本土MCU厂商手中夺回原有的市场份额。

国产MCU厂商,如何迎难而上?

当今时代,MCU技术与市场正处于快速发展和变革的阶段。面对挑战和机遇并存的局面,MCU企业需要保持敏锐的市场洞察力和创新意识,不断推动技术创新和产品升级;同时,也需要积极应对市场竞争和合作机遇,寻求更加广阔的发展空间和合作机会。

纵观近年来产业发展趋势,全球MCU市场从2020年之前的平稳发展,到2021年的缺货涨价,再到2022年的急速下滑,发展到2023下半年,开始出现回暖迹象,大起大落之下,给国际大厂和中国本土企业带来了多方面的挑战和机遇。

相对而言,在市场压力之下,国际大厂凭借其市场占有率和影响力,会有更多的腾挪空间,也有更多的牌可打。

那么国产MCU厂商又该如何迎难而上,抓住机遇?

谈到中国本土MCU企业的发展机遇,有行业专家指出:首先是基于本土庞大的市场规模,在此基础上,技术创新和应用变化给了中国本土企业追赶国际大厂的机会,主要体现在两方面:一、技术不断成熟,来自国际大厂的技术竞争壁垒减弱;二、AI化对传统MCU产生的影响正在显现,中国本土企业可以在技术变革期内加快追赶脚步。

另外,从多家本土MCU原厂反馈来看,精准定位,深耕目标市场;技术升级,提升产品市场竞争力也是其重点所在。

过去几年,全球终端市场需求不盛,半导体行业整体较为低迷,MCU身处其中也面临价格调整、去库存化和市场竞争等重重压力。在这种市场困局中,国产MCU产业竞争升级,国产替代进入新阶段,各企业对技术需求及技术趋势也有了新的思考。

内容参考

德州仪器,

https://mp.weixin.qq.com/s/gsoM29RSQp7WWcs2QjsahA

电子工程世界,

https://mp.weixin.qq.com/s/fvZ6D_Vw0F-_q9l3GyvvVg

半导体行业观察,

https://mp.weixin.qq.com/s/nvgpTtDmYO5N7DTrKZ4Ekw

电子产品世界,

https://finance.sina.com.cn/tech/roll/2023-10-20/doc-imzrtwam7221573.shtml

电子产品世界,

https://www.eepw.com.cn/article/202403/456216.htm