华语影坛2024年有没有天降紫微星?还没有的话我先给《好东西》了。

上周看完《好东西》,我站在影院门口,在北京冬日的寒风里对朋友感慨:“要是从小看的就是这样的电影,我都不敢想我人格得健全成啥样。”

这部今年3月才开机的电影,在11月面市,点映阶段就喜提豆瓣开分9.1,是今年评分最高的剧情片,还顺带盘活了“小妞电影”。

到底是啥好东西?

01、网感太强,《好东西》成情感博主素材库了

《好东西》其实没有什么“爆点”。

没有飞机大炮,没有绿幕*,最刺激的一幕是两瓶汽水接连从易拉罐里喷发,射程堪比窜天猴;

没有三生三世虐恋情深,没有追妻火葬场、浪子回头才是真,女主角顶天立地王铁梅,跟前夫是“育友”,跟新欢是“课间10分钟”,上课那45分钟要用来做更多更重要的事;

没有烧脑悬疑,没有2小时高能逆天反转44次,作为一部喜剧风味浓郁的商业剧情片,也没有沈腾马丽这种只要出现就叫座的国民级笑星。

《好东西》拍的是三个女性的生活,不标榜大女主,也没魂穿玛丽苏,是普通的、平常的——也因此难能可贵的,HerStory。

单亲妈妈王铁梅,前调查记者,现带货公众号编辑,所有方面都想做到*的强韧斗士,包括且不限于直播带货、指导非虚构写作、育儿、搬家、通马桶、换空调滤网、给空调加氟。路见不平一声吼,随地乱尿的男人仓皇窜走。

爱给人当妈的铁梅和没被妈好好爱过的小叶成了邻居。小叶是独立乐队主唱,烫着羊毛卷、蹬双牛仔靴,非常摩登洒脱的样子,其实有点“讨好型人格”,缺爱是她的病根子,追爱是她的主打歌。遇到铁梅和她的女儿茉莉之后,小叶开始明白爱不是非得通过恋爱获得。

9岁的王茉莉,尚未将成人社会的荒诞全盘接受,还没学会对外部世界的吊诡照单全收,正是整顿爹味的年纪。她说,“世界上一半人都会流血啊,月经怎么会脏呢”,她说,“我正直勇敢有阅读量,我有什么可怜的”。

强加的羞耻和规训,在小孩姐无比天真又无比深刻的三言两语间,如同敞了口的气球,泄着气打着旋儿飞速消失,和放了个屁没什么两样。

日子在弄堂里、高楼间、街道上流动,角色有时相聚、有时各自奔忙,有时争吵、总是相互支撑;观众如我有时大笑有时流泪,情绪随机波动,波动中抖搂出一个已经被埋进互联网故纸堆的名词:小妞电影。

这就是久违的小妞电影味儿:摩登都市、笑料频出、美女俊男——且美女俊男之间的关系完全退出舞台中心,俊男主要起一个招笑的作用。小妞电影在《好东西》这儿终于实现取其精华去其糟粕的批判继承,可以重新端上桌了。

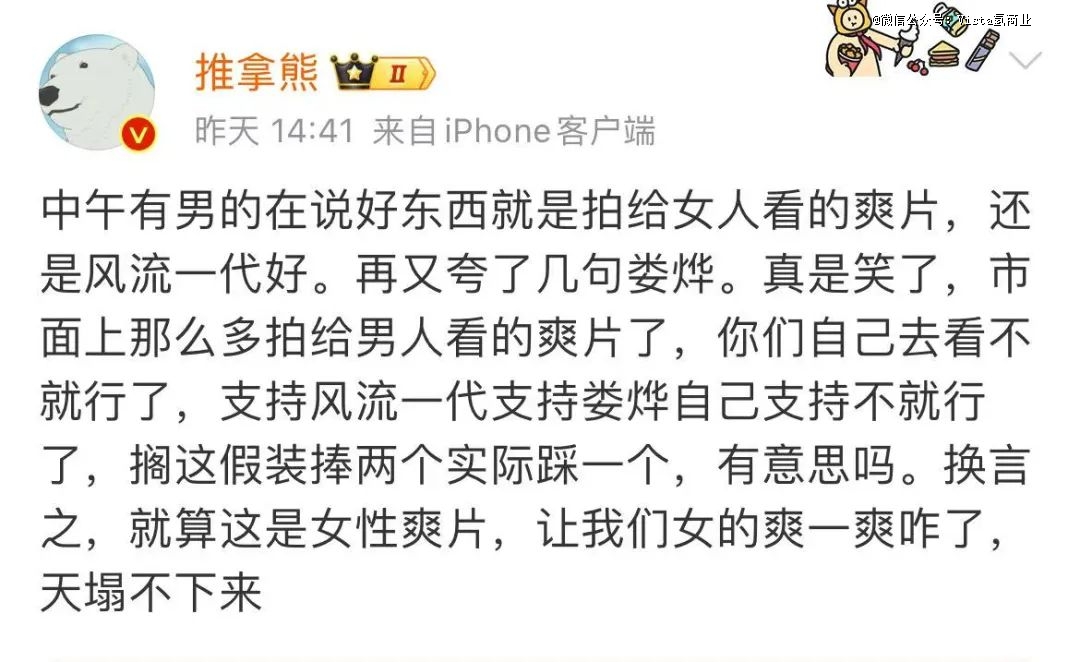

图源:微博@推拿熊

《好东西》没“爆点”,不代表不精彩,实际上是精彩得太均匀。任意剔出一组对白,都掺着梗或笑点,都能戳中一些人的烦恼或思虑;任意挑出一种关系,能踩中此时此刻的某个内容风口,能无缝接入荞麦的私信或李诞的赛博闺蜜直播间。

现实也正是如此。如果说春晚是段子手的大考,《好东西》无疑是文字博主的联欢,春晚越来越难笑于是考验段子手的水平,《好东西》网罗时下最受关注的公共议题于是成为素材、论据和嘴替。

单亲育儿、性别分工、无偿家务劳动、母职绑架、男性绝育、女性主义成“时尚单品”、恋爱脑、配得感、性同意、原生家庭创伤、网络暴力,甚至网约车味道重——故事背景设置在上海的《好东西》几乎就是现代都市女性生活面面观。

其当下性和思辨性在舆论池里打水漂,所到之处涟漪四起。截至目前,超过30万人在豆瓣上给《好东西》打出9.1的高分;小红书“电影好东西影评”词条下有超过81万篇笔记;上过的微博热搜一屏放不下。

从人物到文本,从画面到配乐,从理智到情感,从大议题到小细节,电影还未正式公映,网友给了《好东西》堪比《甄嬛传》的待遇,一顿庖丁解牛细细拆解。

有妈妈夸这电影把小孩刻画得立体不扁平,有记者说铁梅谈到记者过往的神情很准确,有人说角色衣服选得好,有人说人物行走和观察的状态都太对了。

在社交平台上激荡的共鸣和回响,很大程度上给《好东西》的商业表现兜了底。

加上11月9日-10日、11月16日-17日两轮点映,截至今天12:00《好东西》票房突破1.82亿元,猫眼专业版的票房预测从4亿+涨到了5.52亿。

正式公映前两周开启的点映,是一招有效的营销策略。

点映,指在影片正式上映前,发行方以公开或半公开(指定范围的观众)的模式向影片核心受众、媒体人、专业人士等“种子用户”放映。对于品质不甚讨好的电影来说,点映可能是自曝其短;反之对于体量小但质量好的点映,点映是最有用的“外挂”之一,一方面更早获取观众反馈,调整宣发战略和节奏,一方面发酵口碑,利于获得更多排片。

然而,《好东西》现在的票房表现也被一些分析认为快要耗尽“存量”,其激起的共鸣和回响能不能扩散到更广的圈层找到“增量”,还有待观察。

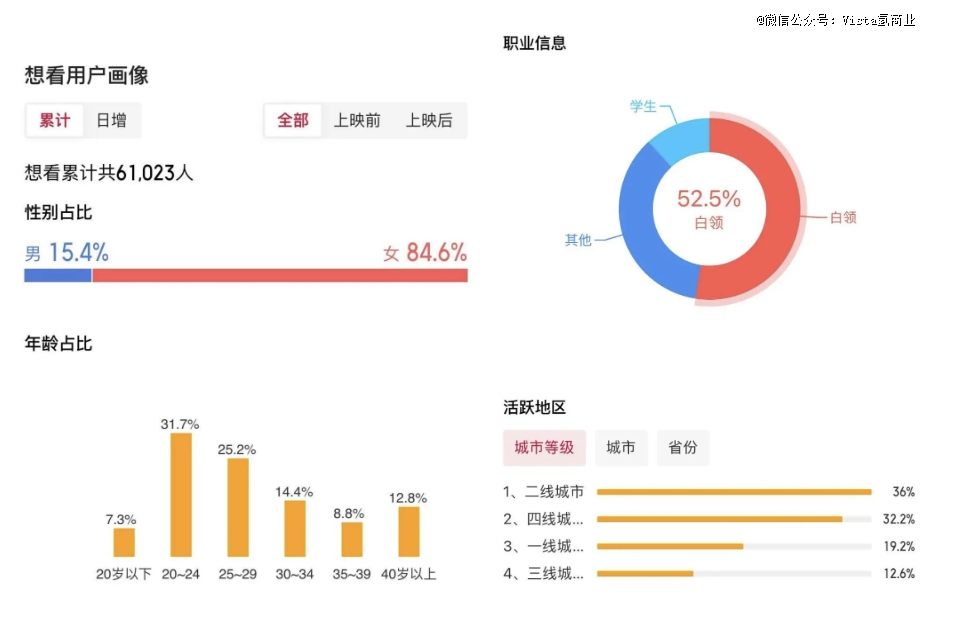

《好东西》是一部受众圈层比较明显的电影。据猫眼专业版数据,“想看用户”中以30岁以下的年轻女性白领为主,票房占比则由一二线城市挑大梁。“狐厂娱乐观察”指出:“一般情况下,由于二四线城市数量更多、人口更多,电影通常在二四线城市的票房会更高。”

图源:猫眼专业版

换言之,《好东西》在社交平台上的声量某种程度上是“幸存者偏差”——影片受众就是一拨爱用豆瓣、微博、小红书的人。

话又说回来,在淡季小档期,作为上周*票房过亿的电影,《好东西》的商业表现已算可圈可点,连带着把“小妞电影”重新推上舞台。

《好东西》,make 小妞电影 great again了?

02、“傻白甜玛丽苏”,小妞电影又回来了?

不是所有人都认可把《好东西》归为“小妞电影”。

赞同者长舒一口气,好久没有在电影院为女人的故事这样有笑有泪,诙谐的风格轻松解压,对生活的呈现既真实有共鸣又留了个理想乌托邦,疗愈效果堪称精神布洛芬,振奋效果强如电子液氮泵。这怎么不算小妞电影,这就是of women by women for women的小妞电影。

反对者不愿与“小妞”二字为伍,认为这本身就是一个将女性客体化的蔑称,整个“小妞电影”门类就是女性故事被奇观化、低幼化的生动展示,结算画面是一个齐刘海、大框镜的小傻妞,啥都做不好唯有运气好,终将获得白马王子的垂青。

所以小妞电影到底是啥?

这是一个舶来词,源自英语“Chick Flick”,chick本意是鸡雏,俚语中可指代女性,有冒犯性,翻译成“小妞电影”都算比较客气了。

概括来说,小妞电影是以女性为主角,并旨在吸引女性观众的商业片,有更多的对白而非*,更多讨论亲密关系而非展示刺激场面。常见剧情是女主角——通常具有一种亲和美——克服缺点或差异,获得真爱和事业成功,又或是找到了自我。

小妞电影有过广受追捧的时候。

比起好莱坞科幻巨制,专注30+熟女和青春期少女的小妞电影,投入产出比相当可观。以小妞电影里的镇山之宝《贱女孩》(Mean Girls)为例,2004年上映后凭借1800万美元成本,收割全球1.3亿美元票房。

国内小妞电影的商业爆发始于2009年,那年章子怡担任制片人和主演的《非常*》上映。片中,章子怡饰演一个天马行空、古灵精怪的漫画家,男朋友被风情万种的女演员撬了墙角,在闺蜜的鼓励下,漫画家重振旗鼓,最终找到了真爱。

剧情现在听着俗吧,当年商业表现可不俗,以中小成本制作拿下过亿票房。2013年章子怡还再接再厉又拍了平行篇《非常幸运》,在里面追求帅气特工,票房再次破亿。

是什么给了她底气?也许是《失恋33天》。

2011年上映的《失恋33天》是国产小妞电影史上毫无争议的高光一笔,9000万的成本撬动3.5亿的高票房,女主角白百何从此升咖,喜提昵称“白三亿”。至今聊起小妞电影,带点机灵带点倔强带点邻家的白百何仍然是绕不过的丰碑。

再后来是2013年的《北京遇上西雅图》,汤唯杀回内娱,饰演一个赴美生子的“捞女”,和当时还是优质雅痞大叔代表的吴秀波共谱一曲浪漫爱。

2015年白百何带着《滚蛋吧肿瘤君》再创高峰,制作成本4300万元、票房收入近5.1亿,击败同期的好莱坞大片《终结者:创世纪》,成为当年七夕节的票房冠军。

那些年,上至代表作一箩筐的影后,下至寻求再上一台阶的小花,都在小妞电影里追过车、流过泪、扯过头花。

但2015年再往后,小妞电影就没什么大动静了。

当“搞事业”逐渐越过“恋爱”成为女性更关心的问题,“大女主”取代“小妞”生成着新的模板。小妞电影的*受众们,对套路化的浪漫情节和人物设计失去兴趣,甚至从曾经最痴迷的电影中回味出了一点不对劲。

现在回过头再看才发现,传统小妞电影常常通过给女性分类制造情节冲突,通过戏剧化这种分类制造笑点。

主角可以是古灵精怪的小妞,可以是知性成熟、啥都不缺唯独缺爱的精英,对面必有一个对照组,美艳而肤浅、心机重但擅伪装。比如《非常*》,章子怡饰演的脱线但坚韧的漫画家VS范冰冰饰演的勾引别人男朋友的女演员;比如《撒娇女人*命》里的周迅,和餐桌对面让她直翻白眼的“怎么可以吃兔兔”。

《失恋33天》曾被奉为金句的一组对白更是再典型不过。白百何饰演的黄小仙对王耀庆饰演的霸道总裁描述两种女孩,一种“给你一个机会为她们消费”,一种“真心实意想和你在好风景里接个吻”,前者影射霸道总裁的未婚妻,剧情将其设置为“台湾腔河南人”,后者指的自然是黄小仙本人。台词说“不评价哪种姑娘更好”,实际上评价已昭然若揭。

设置这种对照的目的也很明确,让观众明白啥样的女人能最终获得幸福,以及啥才叫真正的幸福。通向答案的具体路径依人物设定和情节发展各有不同,但最终答案基本是殊途同归的:“好女人”能幸福,谈上恋爱叫幸福。

1990年,电影学者帕特里夏·艾伦斯(Patricia Erens)在《女性主义电影评论中的问题》里批评,小妞电影助长了每个女人的“父权无意识”。

名义上拍给女性看的小妞电影,又好像是在给观众进行道德审判——你是不是拜金了,是不是绿茶了,谈恋爱够不够真心实意,是不是做作地说过“怎么可以吃兔兔”。

十年前射出的子弹终于正中眉心,当年潜移默化中接收过的陈腐观念在今日激起一片鸡皮疙瘩。小妞电影跟着霸总偶像剧的名声一落千丈,“小妞”这个名称,在更多女性开始呼唤主体性时,也遭到抨击。

但我们并不是不需要小妞电影了。事实上,我们可能比10年前更加需要畅快地笑或哭,需要一些简单愉悦,需要从故事中汲取温柔熨帖。

正如2008年的经济危机很大程度上助推小妞电影攻占全球电影市场,如今这类电影在沉寂几年后也开始被频繁招魂。

小妞电影就是纯享版美好世界,描绘了好几代人对“成长”的想象,又在走进现实生活后成为乡愁。

小时候以为长大了就会和小妞电影女主角一样,头发是亚麻色,穿风衣、挎皮包,有一份非常都市的高薪工作,忙时一只手打车一只手还在握着手机对接,但一定是朝九晚五、按时下班。

下了班总能约到三五好友一起小聚一起微醺,夜晚以在空空荡荡但干干净净的街道上笑笑闹闹做结,忧愁烦恼从不过夜。

谈恋爱也可以,有魂牵梦萦的,有抓心挠肝的,有牵肠挂肚的,但不必写到结婚,停在相视一笑出现“the end”留点余味悠长*。

反正困难是可以解决的,障碍是可以清除的,明天是值得向往的,结局是预先确定的,帷幕落下,充满希望的故事还在继续。

知名电影制作人、《西雅图夜未眠》监制琳达·奥布斯特(Lynda Obst)在2011年撰写的《为小妞电影辩护》中写到,小妞电影让女性扮演主角,而且人物有成长的弧光,并不只是“某个人的女朋友、荡妇、无脑挂饰”。

对于很多怀念起小妞电影的人来说,《好东西》带来了久违的温暖。

它并不是刻板印象中的小妞电影,展示的不是王子公主的甜宠童话,没立一个“坏女人”的靶子让“好女人”警醒,里面没有需要被骑士保护的小妞,没有整个生活以恋爱为转移的“恋爱脑”。

但如果回到小妞电影原初的定义,为女性观众服务的女性视角叙事,那《好东西》大概比许多十几年前的古法原浆小妞电影更加小妞电影,是一次进化。

女性角色不必互相竞争,男性角色也不是女人们争夺的对象,单身妈妈不一定就苦不堪言,爱和支持并非只有传统婚恋家庭能给。

在人物关系跳出窠臼的同时,《好东西》呈现了(一部分)女性当下面临的真困惑、真体验。

在与播客《展开讲讲》的对谈中,导演邵艺辉提到自己会特别考虑时效性:“我在写(剧本)的时候,有注重去想,这些话题等我写完拍完剪完再到上映,会不会过时了、大家不讨论了,这些都有提前想过。”

在不回避、不扭曲问题的前提下,又轻松风趣、点到即止,很治愈,很解压,很明亮,像是冬天的一个拥抱。

当我们筋疲力尽,我们渴望确定性,当我们焦虑困惑,我们期待一点安慰,当我们迷茫失措,我们想找到一个喜爱的故事,并在里面看到自己。

这是一个小妞电影被抨击的时代,这是一个小妞电影被重新浪漫化的时代。

参考资料:

狐厂娱乐观察,《为什么<好东西>破不了圈?》,2024.11

槽值,《曾人人喊打,如今全网求她复出》,2021.09

文娱Talk,《「小妞电影」消亡史》,2024.10

新浪娱乐,《当年那么火,现在没人看?》,2024.11

Vista氢商业,《傻白甜经典<公主日记>回归,我们为什么需要“无脑”的小妞电影?》,2022.11