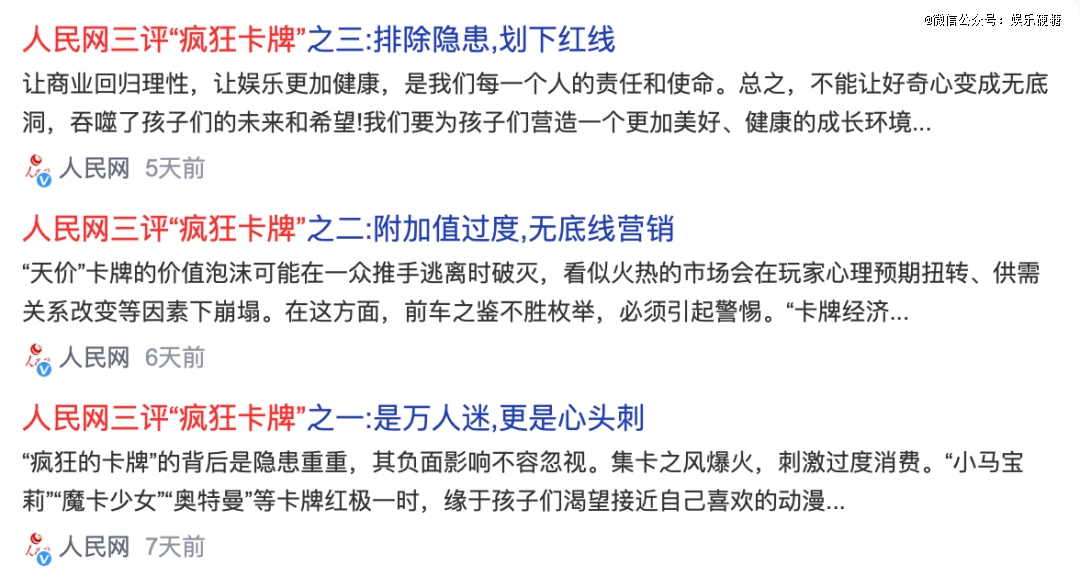

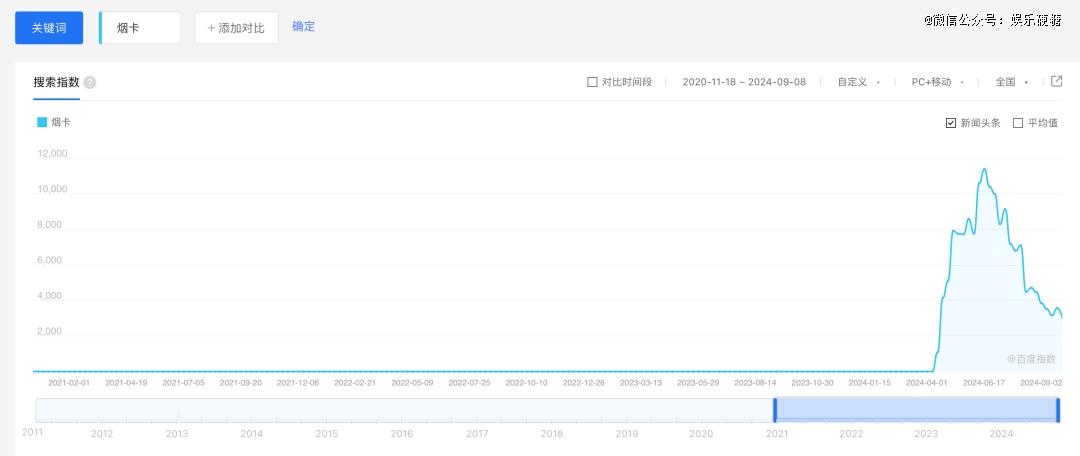

卡牌的好日子怕是要到头了。较之早前报道对小马宝莉卡、奥特曼卡乃至烟卡的猎奇围观或产业分析,近期的官媒定调变成了——“疯狂”。

比“人民网三评‘疯狂卡牌’”更早,长沙各小学就开始抵制烟卡了。所谓卡牌,是商家正版贩售的动漫IP卡片,通过盲盒抽卡、卡牌分级带来包括收集、赌博、社交等多重满足。烟卡则是用烟盒叠成的“自制卡牌”,除了可以就地取材、拍卡赢取,其余玩法基本相同。

硬糖君是今年3月发现周围的小孩都在玩烟卡,询问了长沙几所中小学的老师,才知道学校里已经展开“禁烟卡”运动。半年后,几位老师告诉硬糖君,不同区域学校禁烟卡的效果大不相同。

融城小学(化名)禁烟卡的最 大阻力,正是来自学生家长。

该校几位班主任告诉硬糖君,他们曾多次通过家访和班会,向学生家长科普玩烟卡的危害,还与一些过度沉迷的重点对象进行一对一谈话,但都收效甚微。“家长态度敷衍、意识不到严重性,小朋友更加有恃无恐了。”

在长沙两百多所中小学里,融城小学的综合排名相当靠后,主要吸纳乡镇务工人员子弟,因此能拿到大量贫困生指标。相较其他实力雄厚的学校,它的硬件设施其实并不差,但内里明显不同。这一点直观体现在艰难的禁烟卡运动里。

赵长生(化名)是融城小学的“烟卡王”。是他最 先将这个游戏带到学校,不只在班内培养一批徒子徒孙,还在外班、外校扬名立万。但更让老师头疼的还是赵长生的家长。他们无条件支持小孩玩烟卡,认为这只是一种免费娱乐,还会主动帮忙收集烟盒。

然而你也不能说家长的选择有什么错。这很容易让人想到《了不起的盖茨比》开篇的那句忠告:“每当你想批评别人的时候,要记住,这世上并不是所有人,都有你拥有的那些优势。”

受限于家庭条件,他们的小孩无法拥有丰富的文娱生活,很难在学校这样的公共空间找到归属感和存在感。烟卡的出现,让这样的中小学生也找到了一条链接现实、链接集体的捷径。烟卡,是小孩自己发明的社交平权。

隐形学生,走向集体

赵长生并不是典型的问题学生。他性格腼腆、不善言辞、成绩中规中矩,总结下来就是班里没什么存在感的小孩。因此,当班主任得知他是班里最 爱组织玩烟卡、且是拥有最多烟卡的同学时,非常震惊。

据赵长生回忆,今年春节时,他逛公园看到小孩扎堆拍烟卡,自己就产生了兴趣。趁着放假,他搜集了大量烟盒制成烟卡,返校后开始四处推广这种新游戏。最初通过出借的方式让同班同学试玩、陪玩,直到大家慢慢开始主动收卡,他才进一步科普更专业的玩法和规则。

就这样,班上玩烟卡的人越来越多,“他们都来找我借卡、换卡。”如此普通的自己,突然得到了大量的目光甚至拥护者,这是赵长生读书三年来从未有过的待遇。他不知如何描述心理变化,只是反复强调“巨开心巨开心”。

被“粉丝”和快乐包围的赵长生,开始在学校组织拍烟卡比赛,让更多人沉醉在这种激烈竞争里。很多老师也告诉硬糖君,竞技取代收集的过程中,零散的烟卡玩家聚成更大群体,拍烟卡迅速成为学生们一项日常的固定游戏。

同学们拍烟卡的水平大不同,内部也逐渐形成等级之分。就说赵长生,他展现出极强的游戏本领,在融城小学拥有绝 对的江湖地位。他的活动范围不局限在自己班,常常代表同学、队友去跟其他班级比赛,连胜七十多场的战绩至今无人能破,在整个年级、乃至整个学校负有盛名。

对赵长生来说,想在考试或才艺上拥有这般影响力,几乎没可能。他终于成为同学们讨论、比较、追赶的对象,还得到了一些正向的区别对待。为了维持这种荣誉,赵长生有段时间一回家就练习拍烟卡,一度练出了腱鞘囊肿。

一句话,烟卡是小孩自己开辟的一条新赛道,用来获取他在传统赛道无法取得的社交威望。

自从迷上拍烟卡后,赵长生也变得乐观开朗了。他告诉硬糖君,许多同学争着跟自己玩,“有些人还叫我师父、师爷”。几位班主任也反馈,这正是禁烟卡运动的一大分歧点:一些学生确实从游戏里得到了积极反馈,强令禁止会让他们产生抵触情绪。

对于家长来说也是如此。无论老师如何沟通、解释,赵长生的爸爸对禁烟卡都拒不配合。他的理由很简单:

“我一个保安,没什么文化,也没什么能力,小孩以前可能觉得这工作没面儿,跟我没什么话说,也不让我参加家长会。现在他主动找我收烟盒,还带同学朋友一起来我们市场。他快乐我就快乐,玩个游戏哪来那么大危害。”

制定秩序,破坏秩序

哪座城市是烟卡游戏的发源地?媒体报道里,普遍的说法是在湖南、广西、海南等地的中小学生中流行。但赵长生坚定地纠正,“肯定是湖南先玩,其他学校再学我们的。”

他给出了两个理由。一是,和天下、芙蓉王、精(软)白沙等烟卡的数量最多,这些香烟品牌的产地都是湖南。因为担心影响本地烟卡的优势和重要性,他们甚至会设立比赛参与门槛,把那些外地香烟品牌排除在外。“我搞不到,就让大家不要跟有那些烟盒的人玩,反正我们人多。”

二是,除了蝴蝶拍、蚊子拍、单手拍这些常规玩法,他们曾自创了鸡爪拍、超远炮、蛤蟆拍等新招式。“我刷视频发现,外地学生都在学我们的姿势,那我们肯定是最专业的、最权威的。”

赵长生非常在意谁是游戏规则的制定者。比如说,每一张烟卡都有严格的等级划分,通常是按普通、高级、稀有升序排列。但在融城小学,烟卡玩家使用的是传说、史诗、神话这套说法,这是赵长生从武侠小说里学来的,“大家都愿意听我的”。

但商业烟卡的出现,一定程度上削弱了“赵长生们”的优越感。首先,他们辛苦收藏、赢取的稀有卡片变得不再珍贵,这些都能在电商平台轻松购得。十几块钱就能买一百张,什么款式都有,很多店铺的拼单量多达几百万件。

融城小学门口的小卖部,成列摆放着和天下、黄鹤楼等珍稀烟卡,这些让赵长生引以为傲的东西被明码标价出售。稀缺烟卡的含金量骤降,“那些实力不如我的同学,花三五块钱就能买一张史诗级烟卡,气死了。”

赵长生很清楚,同学们喜欢跟他一起玩,主要是想从他手里赢走一些烟卡。而当其他同学也有了高级别烟卡、且输多胜少时,大家自然更愿意挑战这些弱一点的人民币玩家。烟卡倒爷的出现,让赵长生慢慢失去了操纵这场游戏的快感,他的地位和信心都在坍塌。

但当市面开始出现大量盗版、印刷的烟卡,局面再次发生逆转。赵长生抓住这个机会,整理总结了一份烟卡鉴定资料供同学们传阅学习,并展开了大规模的抵制劣质烟卡运动。打起维持圈层纯洁性的大旗,他暗戳戳地排挤了钞能力玩家。

赵长生再次夺回领导地位。加之热心网友倡导禁烟卡,电商平台下架相关产品,也让烟卡重回原有价值框架。

赵长生告诉硬糖君,带头孤立盗版烟卡玩家时,自己心里其实并不好受。“我以前没有钱,也买过奥特曼的盗版卡片,有同学笑话过我,挺难过的。”屠龙少年终成恶龙的俗套故事,也有卡牌版本。

小孩都能玩什么?

自打互联网掀起禁烟卡的舆论巨浪,不乏吃瓜群众提供解决方案。其中呼声最高的,说可以保留这种儿童文娱活动,只要把烟卡换成其他“健康的卡牌”。老一辈玩的水浒卡,就没啥副作用嘛。

殊不知,并不是市面上没有选择,而是小孩子没有选择权。

奥特曼卡、小马宝莉卡算是健康的卡牌吗?有数据显示,相关卡游公司一年能卖出几十亿的集换式卡牌。硬糖君也逛了融城小学周围的大小商城,都有出售叶罗丽、奥特曼等卡牌,定价在几块、十几块不等。粗略估算,集齐某一个系列的卡牌花费动辄几百上千。

而卡牌公司品类焕新的速度越来越快,某些产品刚买到手可能就过气了。与此同时,在盲盒玩法的催化下,拆卡早已变成一种易上瘾的游戏。这些都意味着更大的投入成本。

在迷上烟卡之前,赵长生也希望拥有一套奥特曼卡牌。但无论他如何苦苦哀求,爸妈的回答始终是“浪费钱”。赵长生的爸妈告诉硬糖君,他们也想支持小孩的兴趣爱好,“收入只够日常开支,实在没能力由着他玩。”

相较于无论什么样的成年人可能都在刷抖音、看剧综、打游戏,今天的儿童娱乐可能更贫乏、也更割裂。

中小学生探索和社交的欲望强烈,与之匹配的文娱资源却很有限,他们的诉求根本得不到满足。尤其在低线城市,家境普通乃至困难的小孩只能把时间消磨在互联网,分享熟龄用户的文娱内容。

线下娱乐的丰富程度,则与家庭所处阶层紧密相连。融城小学的一位班主任告诉硬糖君,她之前去北京参加培训,听很多一线城市的老师说起带学生去迪士尼、环球影城做社会实践,“但凡要交钱的活动,我们那里的家长都非常不愿意、非常抵触,甚至怀疑学校乱收费,我们现在都不怎么组织外出游戏了。”

这或许也能解释,为什么烟卡在低线城市更流行。这种低成本游戏的出现,让那些无法支付昂贵文娱消费的中小学生,也拥有了自己的社交主场。

如今的高性价比儿童娱乐实在太少,学校为了避免意外伤害也在减少中小学生的社交活动。硬糖君上小学时,老师带我们找片荒地种树都觉得好快乐,现在学生去郊区体验农作都得花上几百块。

曾经的赵长生,没有跟集体、社会链接的通道,也没有发现自我、证成自我的方式。玩烟卡不利儿童身心健康,但没什么东西可玩,是另一种精神摧毁。