如果说养儿防老是父母辈的*理想,那么“抱团养老”就是年轻人的定心良药。

“不结婚不生孩子,老了就没人照顾?没关系,我可以和朋友们住在一起,互相关照。”

“抱团养老”如同一只温暖的熨斗,熨平时代婚育趋势下的焦虑褶皱。

不过,当畅想回落于现实,真正的问题接踵而至:如此美好到近乎虚幻的愿景真的能实现吗?如果行得通,又该从什么时候开始、如何做出准备?

抱团养老在中国,打一开始,看起来就像个先天不足的伪命题:

最初的激动过后,是“看起来很美”的质疑。

叫好不叫座的现状暗示,年轻人对抱团养老的热切关注,并不代表能转化为真正的行动力。

一次安慰失恋朋友的经历,让私宅设计师丁曼开始认真考虑“抱团养老”。

“当我和身边的朋友提到以后组团养老,她们听完后开心的程度,你简直无法想象。”

“明显感觉人是松了一口气,很开心,仿佛觉得我可以不再焦虑,可以不考虑以后老的问题了。”

而立之年,距离真正老去还有很长一段距离,但迟迟找不到共度余生的合适伴侣,已经让丁曼和朋友们开始为脱离社会时钟而隐隐不安。

独身终老早已不是父母吓唬孩子的个案笑话,根据《中国老龄化研究报告2022》,中国正在极速进入深度老龄化社会,到2057年,中国65岁以上人口将超过总人口的三分之一,其中高龄化、空巢化问题日益突出。

女性面临的孤独威胁比男性更严重,因为年龄越大,存活女性与男性的数量差距就越突出。《中国人口老龄化现状与社会保障体系发展》指出,尽管出生时,我国男性数量显著高于女性,但60岁以后,女性总体人口已经超越男性。

85岁以后,男性存活率不到女性的70%。即便不考虑婚姻和生育,仅从统计数字而论,也有大量女性将面临独身终老的未来。

如果独身终老,怎样才能避免陷入孤独与无人照料的窘境?不论是社会还是个人,谁都没有经历过真正的超高龄少子化社会,太过年轻的我们对未来知之甚少。

“抱团养老”的概念来得恰到好处:不结婚生子,不去养老院,寻一处地点,和志趣相投的伙伴相互扶持、一同变老。

单是想想,就足以兴奋莫名,自打从丁曼口中听说了这个概念,朋友就开始不断催着一起去看房。摸鱼的间隙被畅想填满:以后如何如何住进同一个楼层,如何如何一起玩耍。

“你会觉得虽然可能是口嗨,但大家都是兴奋的,谈起这些,瞬间就会忘掉焦虑和烦恼。”

不过说来说去,到“西双版纳看房”还是仅仅停留在动议阶段,冷静下来,仔细想想:

在时间与经济并不宽裕的情况下,为一个至少30年后才会变得紧迫的事项付出巨大精力,听起来并不划算。

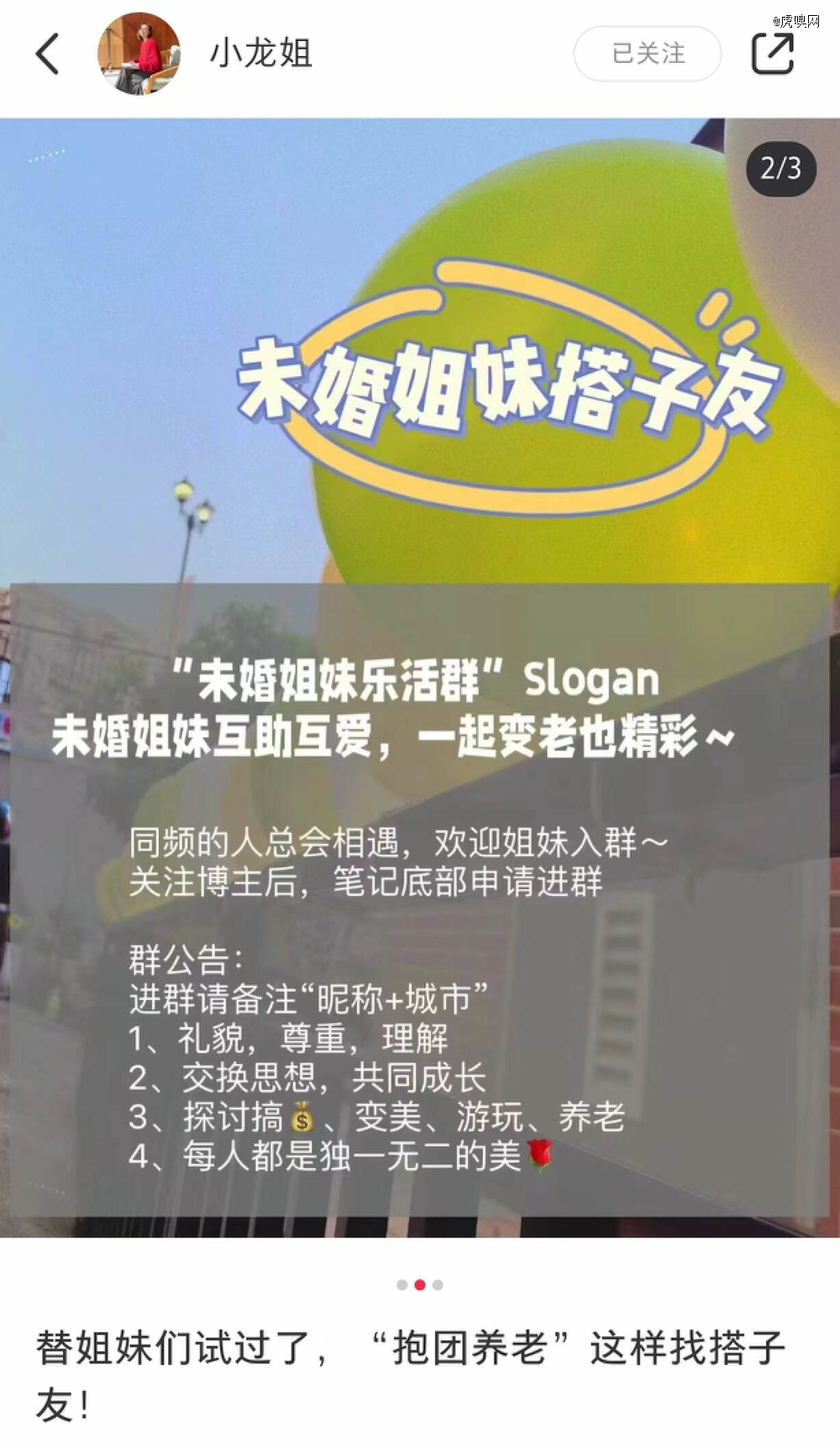

比丁曼年长十岁,曾供职于大厂与上市公司的小龙姐在经济实力上更有积累。

人生不惑,“养老”也成为更为迫近的课题。但出于相似的理由,她也没有将抱团养老实践到底。

一次无人照料的重感冒后,小龙姐对大龄未婚有了更深刻的体会:“我需要正视自己的无助,正视自己未婚未育的现状所带来的一些问题,未雨绸缪不是坏事。”

今年5月,她在小红书发表笔记“40岁未婚未育,我有一个大胆的想法”,提议建立一个“大龄单身女性组织”:*步,组建“未婚姐妹乐活群”;第二步,一起旅行玩耍;第三步,一起住养老院或组建养老院。

一篇笔记,暴涨1000加粉丝,满员500人的姐妹群,组了足足4个。后台数据显示,粉丝62%年龄在35-44岁之间,23%在25-34岁之间,其中绝大多数都是来自北上广深的女性。

“摇人”是抱团养老的前置步骤。

小龙姐计划未来和八九个养老搭子一起,在丽江或大理租个院子,晒晒太阳看看书,请保姆做饭和照顾生活。

为了实现这一天,通过群友交流、线下见面,她精心筛选着能把理想付诸实践的伙伴。

但抱团养老的下一步——寻觅合适的房产——还没有被提上日程:

“我觉得我们的年龄还没有到那一步,大家普遍觉得还有一段时间。”

小龙姐与丁曼的动念到止步,正折射出抱团养老这个新兴概念在中国所遭遇的悖论:

需要养老的人不知道“抱团养老”,想要抱团养老的人还没有老。

于是,尽管许多人把抱团养老当做抚慰焦虑的*退路,但几乎没有人知道,这条路具体该如何去走。

*让人相信它不只是理想主义的证据是,国外已有成功案例,并且最终结果比*胆的想象还要美好。

要说全球最知名的老年共居社区,*非英国的新园(New Ground)莫属。

它不仅是英国*座独属老年女性的社区,也是一座满足所有养老幻想的应许之地。自打落成之日起,新园就如同一座灯塔,闪闪发光地昭告世界,抱团养老的理想也可以*落地。

国际上,“老年共居”(senior cohousing)是“抱团养老”更通用的讲法:居民居住在同一地点,生活和经济各自独立,但分享更多的公共空间,并且共同规划和管理。

听起来有点像老北京四合院,形式确实相似,但相比于四合院,老年共居的设计与管理思路早已换代升级:居民合作设计和管理自己的社区,每人拥有自己的私人住宅,但共享更多公共设施,邻里支持、现代舒适与隐私性更好地结合在一起。

新园坐落在交通便利、配套齐全的伦敦北部,一圈二层小洋楼错落有致地簇拥在一起,每栋小楼都有宽敞的阳台,阳台正对鲜花盛开的花园,26位从50多岁到90多岁不等的奶奶住在其中。

那些我们在微信里和朋友畅想过的未来,奶奶们都已一一实现:

适老化设施便利且不丑陋,还有鲜花盛开的花园,每一棵植物都由居民亲手栽培。阔大而平整的绿草坪,最适合跳舞、喝咖啡,旁边还有菜园,供爱好田园的奶奶耕种,结出的蔬果,直接端上定期聚餐的晚宴。

新园从规划到建设,全程由住户主持,因此一砖一瓦一草一木都格外称心。

她们独立生活,又关系紧密:一起看电影、晒太阳聊天、练习瑜伽锻炼……强互动使她们远比寻常邻居间更亲切,下楼取个信件,没个个把小时回不到屋里——见了面,就不知不觉聊个没完。

紧密,但又保留着恰恰好的分寸。居民们约定好,互相关照,但不成为彼此的护理负担。

如果有谁不小心摔断了骨头,那么邻居会帮她就医、送餐,短期照料。但如果有谁失能或者失智,那么邻居不必独自挑起艰难而长久的护理任务,由社会局、家人与被护理者本人聘请的专业护工来进行照料。

新园没有层级,社区管理由居民开会共同决定。大到公区改建,小到更换灯泡,大事小情都是居民自己解决。

根据兴趣和专长,居民分成不同任务小组,负责不同工作:有人管理财务,有人照料花园,有人负责开车、维修,有人为选购家具提供建议。

这也是老年共居社区与养老院*的分别:在护理机构中人们被动地接受机构提供的固定服务,而在共居社区中老人可以通过自我选择来参与自己的生活管理。

新园的运行方式既保护了老人在健康寿命期的自尊与自主性,也摊低了养老成本,甚至包括房价。买下这样一套“楼下有花园、门前有菜地”的公寓,最高仅需40万英镑(约合人民币370万元),无力支付的人还可以选择平价租赁。

因此不同身份背景的女性得以汇聚,她们中有医生、护士、记者,也有演员、老师、难民:

“我们互相了解、分享共同的价值观、一同做事并关照彼此。你还能上哪儿找到更好的邻居?”

地缘创造的特殊连接,更是社恐人士的福音:

“它为我提供了一种结构,让我不必外向,也能结识他人。”

作为一个女性社区,新园不接纳男性常住居民,但这并不意味着居民都是修道院里的修女:

“我们有兄弟、父亲、儿孙、情人,只不过他们不住在这里。”

男性访客最长可以申请留宿6周。

奶奶们决定搬入新园,并非因为无依无靠,而是因为在这里,可以褪去伴随一生的社会标签。不再是谁的妻子、谁的女儿、谁的母亲,而是重新成为自己。

平价、自由、独立、温馨,新园的存在让“抱团养老”不再仅仅只是激动人心的愿景。

它成为了一个可以抵达的奇迹——通过几百名参与过新园项目的女性从莽荒中踏出的路径。

细读新园的历史,每隔几行就要惊叹一次,那些将它变成现实的女人为何能如此坚韧不拔。

以任何一项建设工程来说,新园项目都是一场磨人的马拉松,从1998年动念,到2016年建成入住,整整用掉了18个年头。

其间几百名女性兴致勃勃地加入,又在漫长无望的等待中离去,最初的6位创始成员中,只有一位熬到了实际入住。

1998年,和国内当下的情况差相仿佛,“共居养老”还是个荷兰舶来的新概念,需要它的人对它毫无认知,而对它感兴趣的人尚未真正需要。

能不能做成,有没有必要做成,都是未知数,但在住宅研究专家玛利亚·布伦顿(Maria Brenton)的启发下,对“共居养老”大感兴趣的6位朋友,组成“熟女共居组织”(Older Women's Cohousing Community,OWCH),一猛子扎了进去。

18年中,走过的弯路、吃过的苦头不计其数,希望是惊喜,失望是常态。

仅仅找到一个可以使用的地块,就花费了11年:不是抢不过地产开发商,就是地块位置偏僻、靠近污染。

其间,初期筹措的启动资金很快耗尽,5年后,熬走了*个资助基金。随后她们拿到过政府补助,但政府也很快失去耐心。

跌跌撞撞11年,OWCH终于在慈善信托和NPO组织的帮助下获得了伦敦High Barnet地区的一块地皮。

但从拿下地皮,到获得当地议会批准改建,又花掉了整整3年。

议会拒绝的理由非常简单粗暴:“Barnet已经有够多老人了。”

议员不希望本地区开发更多老年住宅,导致更沉重的基础负担。

好不容易接近应许之地的OWCH不舍得放弃,锲而不舍地游说官员,并在图书馆举行公开会议、在教堂举办展览,向当地居民反复讲述她们的计划。

终于,2013年,政府态度松动,规划获得许可,又三年后,新园正式落成。

用长达一代人的时间才能实现理想中的“抱团养老”,这听起来相当吓人,但新园拓荒留下的大量方法论,让后来者足以大大节省时间。

激起人们的兴趣不难,很少有人不为“抱团养老”感到兴奋。

难点在于,如何让社会与管理者意识到扶持这种形式的收益。

对此OWCH指出,老年共居社区实际上不是政府的麻烦,反而可以减少对健康和社会护理服务的需求。

高龄者的自理与相互帮助替代了照护工人,同时也提高了他们的健康延续水平。

英国研究数据显示,孤独会导致早亡概率提升四分之一,伤害等同于一天多抽15根香烟。而共居养老可以有效消除孤独感,减少患认知症、心脏病和抑郁症的风险。

加拿大一项研究也指出,共居养老模式下,老年人日常生活活动能力评分比养老院模式下显著提升,身体状态、心理状态和对环境的满意度都大幅提高。

另一个必须前置的认知是:抱团养老不是一场游戏,而是一项长期的事业。

正如《共居住宅指南》中所说,“共居住宅不会无中生有,它需要被组织”,需要付出巨大的心力。

即使不做新园式的社区项目,只是三五好友在一栋楼里一起买房,也需要前期耐心的磨合与准备。

真正入住前,养老搭子必须定期接触,深度交流对生活与养老的态度,一起旅行、一起从事某些事业,试探彼此在经历压力时是否仍然能够保持和谐。

选对人比选对房子更困难。

另一个大忌是理想主义,首先接受抱团养老概念的,往往是对生活充满想象的高知群体,也是最容易陷入理想主义的人群。

美国Rocky Corner项目的破产是一个很好的反面教材。

受到新园的启发,几十位美国共居养老拥趸决定开发自己的社区。地点选在纽黑文郊区的一处田野。人们决定把它建造为*环保、有机和可持续的居住地。

使用环保材料与清洁能源,在房屋周边构建可持续农业,设想非常美好,但动工前,人们却忘记了勘探地质条件。

结果动工没多久,就遭遇了巨大而坚硬的岩架,移除岩架花费一笔巨资,紧接着,当地水务部门要求他们安装昂贵的水处理系统,否决了他们直接打井的计划。

按下葫芦起了瓢的意外让工期一拖再拖,很快资金耗尽,后续投资者看到这个前途无望的项目,也失去了加入的信心。

最终,Rocky Corner项目宣告破产。许多卖掉养老房加入该项目的参与者血本无归。

一个成功的项目,需要理想主义,更需要一个好规划师,一个好会计。

量力而行,可能是实现共居养老*的解决方案。

归根结底,共居养老的核心在于独立与共享,而非庞大的建筑计划。

“当我独自一人时,我不想去住养老院,也不想完全独自生活,更不想真的给我的孩子们添麻烦,所以我开始寻找一种不同的居住方式。”

实现这种方式,既可以是新园式的城市社区,也可以是其他灵活形式。比如以下几个新兴方式:

共享住宅(Shared housing),拥有空余空间的老人将房间分享给缺少住房的养老伙伴,租金是家务、关心以及陪伴。

村庄运动(the village movement),在乡村组成养老群落,缴纳年均250-450美元的会费,聘请协调员管理服务,配备司机提供交通,定期组织社交聚会与文化活动。

亦或是日本式的“集体住房”,虽然公共空间较少,但居民间互动紧密,日常组织在不同人家中的聚餐、游戏,以及相互学习。

丰俭不同,但它们都填补了居家养老与机构养老之间的需求空白。

独身老人居家养老难免孤独,而养老机构刻板且幼稚化的养老模式又令人拘束。

“养老院就像陆地上的游轮,提供收费的餐饮和娱乐服务,但不给你自己做事的机会。”

“我还没有老到坐成一个圈子,在那里傻乎乎地唱歌拍手。”

另一处共居养老社区的创立者说道,他想要的变老方式是:与同龄人保持密切联系,继续学习和做事,而非被动消费。

在更早进入老龄化社会的欧美,不同规模的共居社群正在飞速增加。

根据美国合作住宅协会统计,目前美国已有170个自建共居社区,另外还有140个正在建设之中。

那么,同样的经验是否可以复刻到中国?

荞麦包小姐的答案是,可以。

就在不久前,她和养老搭子的“共居养老地”刚刚翻修完成。

地点在风景幽美的莫干山,一栋百年名人故居,山风穿过竹林,2棵500年的老枫树在民国时期的圆形舞池洒落树荫。

说是纯然的共居养老地也不准确,这处小楼目前作为民宿在运营。但荞麦包小姐和朋友明确,如果未来需要,这栋共同参股的房屋就是她们的养老基地。

在真正退休前, 她们有计划地磨合并培养着默契。

“我是主理人,闺蜜是股东”,荞麦包小姐说,虽然“忘山”是座民宿,但朋友想要回来住,房间随时迎候。

她们定期组织“闺蜜私奔计划”,在山上最漂亮的时候回到忘山:

“虽然现在大家各自有各自的工作,还没有完全退休,但是我们还是会约定好每一年有一定的时间,大家是一定要聚在一起的。”

事业也渐渐彼此交织:“我们有咖啡厅主理人、有鲜花基地的、有做艺术餐厅的,种花的闺蜜,我是她的股东,她也是我忘山民宿的股东。”

“我们工作上互相有一些交错,也会一起做一件事,比如经营小红书,有的闺蜜擅长运营,有的闺蜜擅长做产品,有的闺蜜擅长做线下的落地,都可以发挥我们不同的能力。”

年末,所有人还会聚在一起讨论一年的得失,并展望第二年的计划。去年年底,她们的最新计划是:用未来五年拼命把能赚的钱赚到,5年后一起退休。

小红书@荞麦包小姐

小红书@荞麦包小姐

说来有些取巧,把共居养老与事业衔接,荞麦包小姐和朋友自然规避了年轻人面对共居养老的性价比难题,似乎也难以成为通用借鉴模板。

不过荞麦包小姐认为,事情还有另一个侧面:

或许退休养老还是几十年后的问题,但和志趣相投的朋友共同操持一项事业、共同成长,却是现在就可以开始享受的过程。

共居养老小院是一个结果,也可以是启程的理由。

“我认为它还有一个更深刻的意义,它是一个大家一起互相滋养,互相成就的乌托邦的世界。”

实现共居养老的方式有很多,非要选择这种吃力的方式,也因为建造一座小院,是租房买房永远无法代偿的体验。

年少时缺乏能力,长大后又为家庭、孩子拼命努力,年少时奢侈的梦想渐渐掩埋,而营建一个养老小院,就是一次弥补的机会。

“对我个人而言,我把它定义为是对年少的自己的宴请。”

荞麦包小姐说道,“它就像一个完全属于我们自己的小小星球,可以在里面完全只做我自己喜欢的事情,把它完全打造成我自己喜欢的状态。”

她们还想把经验分享给更多的人:

“对于很多想要落地的人,我们会把我们的能力复制给她,很多资源也共享给他,这样她就可以直接在任何地方、全国任何城市直接去用这个模型落地了。”

在社媒,她们将这份宏愿命名为“100个养老小院计划”。

初步估算,要实现一个三五好友共建的养老小院,每人需要付出10-20万元。

“在农村租地很便宜,几万块钱一整年,可以基本忽略不计。”

花钱的大头是建设和装修经费。忘山翻修,共计花掉了100多万,但荞麦包小姐强调,忘山是个特例,它坐落在景区中,因此人工会翻倍。

算下来并不昂贵。不过理想化的方案下,也藏着现实的隐忧。

城市人对乡村生活总有田园牧歌式的滤镜,但这些年租过小院的朋友想必深知滤镜背后并不总是那么美好。

可能有坐地起价的房东,当租客花大力气建好梦中情屋,便要求提高租金,还有依赖关系与乡村秩序生存的四邻。截然不同的文化和成长环境,注定了城乡差异,满腔诗意一不小心便会落入鸡毛蒜皮。

浪漫的养老计划与现实世界碰撞出的火花,都是亟待解决的问题。

我们常常视退休为人生画册的塑封机,仿佛一旦领到老年证,就是被裱进了塑封里。从此只剩一成不变的安度晚年,不再添加新的色彩。

然而日本统计数据显示,当代人的健康寿命仍在不断延长。

如果65岁退休,那么每位女性平均至少有10年健康寿命,以及20年可以独立自主,不需要依赖护理的时间。同样的时间拿来念书,可以一直从小学读到大学毕业。

新园建成后,创始人之一雪梨女士说道:

“我们正在创造历史,我们感到非常自豪。我们是*的,但我们不想成为*。”

如何给自己一个不被塑封的晚年,是奢侈的理想,也是一个现在开始考虑,并不为时过早的问题。