2024年年初,清华大学与首都医科大学团队脑机接口研究取得新进展。脑机接口这一词汇再次频繁出现在我们的视野。而上一次这项技术被推到风口浪尖,还要追溯到2021年。

在2020年阿里巴巴达摩院院长张建锋提出“人脑与机器结合,将帮助人类超越生物学极限”,同年马斯克成功在猴子大脑中植入了脑机接口装置。这似乎都预示着脑机接口即将成为新的风口。

然而这一热情并未持续太久,2022年融资事件有迅速回落,至今再无涨幅。我们可以将2021年是VC们的一次集体试水,而后他们又都回到岸上开始观望。

#01

“不谈脑机接口,你一定没抓住风口”

“当年,不谈脑机接口,说明你还没找准时代的风向。”一位长期关注脑机接口的投资人这样说到。

他打开微信,划拉脑机接口分组,向橙果局展示着自己的“人脉”。里面不仅有脑机接口的企业创始人,也有关注脑机接口技术的科研人员以及同行。粗浅一看,至少得一百来人。

这位投资人回忆道,在2021年他如果一周和5位创始人聊,其中得有3-4位做脑机接口。而谈起那些科研人员的名字,他都如数家珍,能够迅速反应出哪位老师关注什么方向,科研进度如何。

放眼投资圈,这并非个例。在2021年,国内脑机接口市场共发生了76起投融资事件,要知道在2020年,这一数据还不足50余起。在这场浪潮中,国内知名投资机构几乎都下注了。

在这一阶段,投融资轮次主要集中在 C 轮之前,被投企业几乎都处于发展阶段。毫无疑问,投资者们都想压中一支潜力股,以期乘风而起。

#02

定格在2022年的聊天记录

当这位投资人展示自己的微信“人脉”时,橙果局发现许多聊天最后都定格在了2022年。当然,也些聊天框,至今仍在跳动。

他解释道:“大家都知道脑机接口落地战线太长,后来我也只能集中精力跟有具体产品的项目。”

在现在,脑机接口市场里大部分投资人都是冷静的。当年许多追逐脑机接口技术的投资人,都被泼了盆冷水——脑机接口的技术成熟度和商业应用落地速度失踪达不到预期。这也导致许多以“快进快出”为策略的投资机构只能收手作罢。

而后市场紧缩,再加上一些不可抗力因素的影响,在2022年脑机接口领域投资事件再次回到50起左右。谨慎,成为了投资人的代名词。

当然,我们依旧能看见脑机接口领域出现突破“亿元大关”的投资事件。如2022年12月,脑虎科技获得了多家投资机构投资的数亿元A轮融资;2023年1月应和脑科学也获得了礼来亚洲基金等多家投资机构的1亿人民币的天使轮融资。

而获得投资的企业大多是拥有一定的临床基础,或者明晰的商业化模式。可以看出,如今投资者已开始弃绝“试探性”策略,转向求稳。

#03

项目进展缓慢,VC选择退席

VC们心境的变化实则和技术发展、政策引导密不可分。

1、技术发展不平衡

脑机接口技术是一个从信号采集到解码、编码,最后反馈的过程,而这些步骤都隶属于不同学科研究。

如工科领域需要攻克信号处理、编解码等难题,而神经编码以及信息传递则需要深厚的生物学知识为基础。此前,蔚鹏飞教授在采访过程中曾讲到,自己医学工程的背景和参与“大脑图谱”研究的经历,在后续研究脑机接口过程中缺一不可。而李晓健教授也是在脑信号并解码解读脑信息以及脑神经环路的双重研究背景下,才决定进军脑机接口领域。

自“中国脑”计划初现雏形,中国在脑机接口领域的研究数量逐渐丰富。截至2024年4月,我国脑机接口相关研究共有 235 篇文献,主要集中在技术研究层面,而在技术开发、临床研究以及应用基础研究等方面,相关文献的数量显得较为匮乏。这也造成了我国的脑机接口研究在不同层次上存在着显著的不均衡状态。

▲ 数据来源:中国知网

研究上的不平衡也造成我国脑机接口硬件研究的困局。目前在BCI芯片领域,尤其是脑电采集芯片,对海外产品的依赖度较高,这无疑制约了我们脑机接口应用研究的发展。

虽然近年来,在硬件领域我国科研人员已有了显著突破。据智慧芽数据统计,我国脑机接口脑机接口相关的专利申请数量显著提升,其中关于电极、信号采集以及处理等硬件相关专利也有所增加。橙果局曾罗列过国内关于脑机接口电极研究的进展,从中我们可以发现国产电极性能在科研人员的创新研究下得到了全方位提升。但由于起步较晚,和海外企业相比仍有一定差距。

脑机接口研究的不平衡,以及研究本身的高门槛,都导致这一领域技术、应用研究进展缓慢。而对于VC来说,不确定性将会增大投资风险。这也是试水之后又都驻足观望的一大原因。

2、临床、审批带来不确定

关于脑机接口产品的落地,和技术可行性相比,安全性更为重要。

▲ 数据来源:中商产业研究院

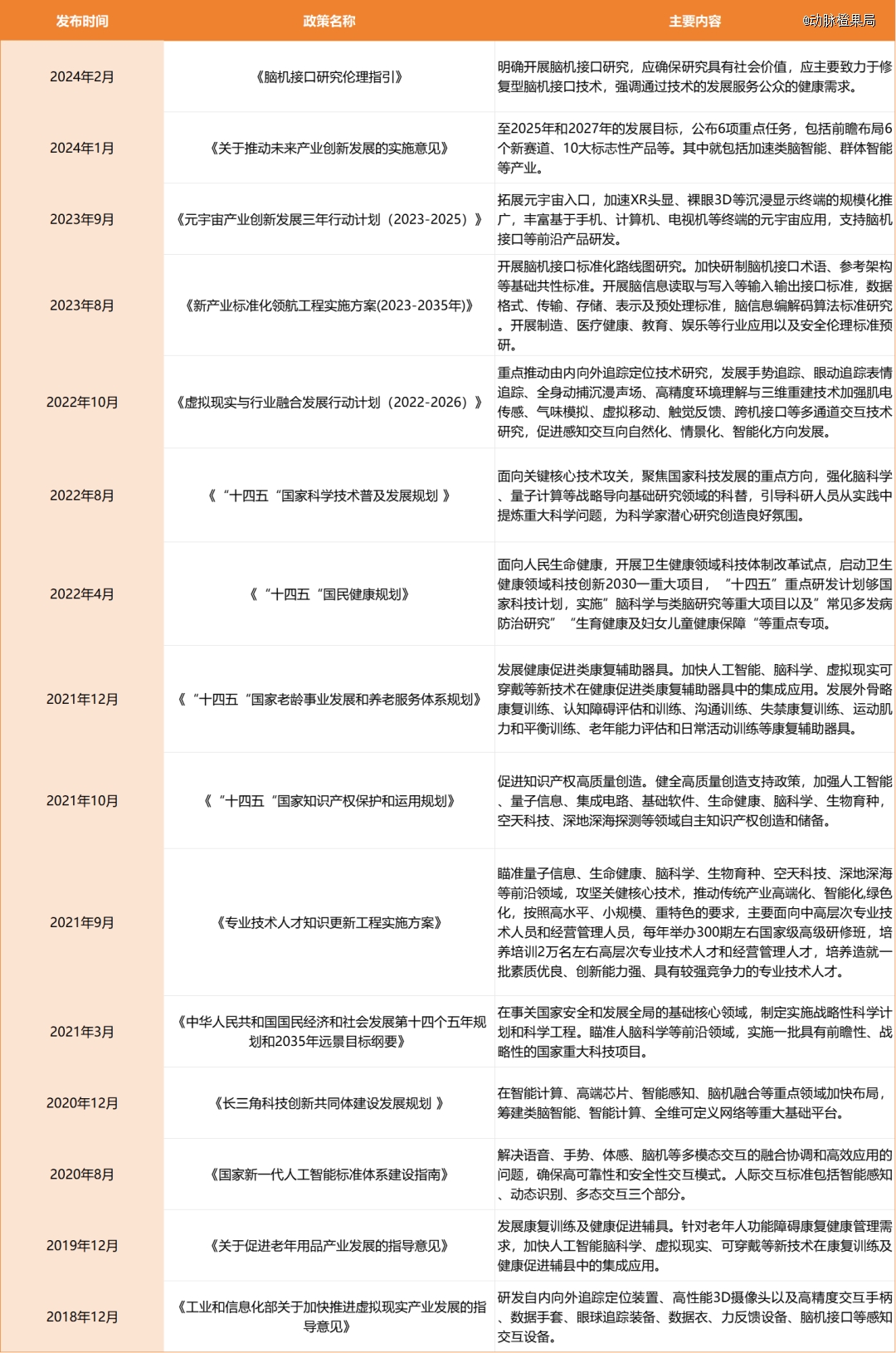

自2018年起,我国出台了一系列政策鼓励脑机接口发展,然而受伦理以及审批规定及流程的限制,脑机接口的落地之路还需进一步探索。

从采集技术来看,脑机接口可分成三类,即侵入式、半侵入式和非侵入式。三种技术的安全性以及作用效果各有千秋。

虽然侵入式可获取质量*的神经信号,但需要直接接触脑组织,手术风险较高,且在术后还容易引发免疫排斥、组织感染等并发症。而目前海外已有侵入式脑机接口术失败的前例。如2024年5月,Neuralink宣布首位人类受试者体内设备出现硬件问题,正在考虑拆除。

相较于侵入式而言,半侵入式和非侵入式安全性更高,但神经信号精度较低,在部分医用与民用领域能够得到很好的应用。

基于三类技术的不同,我国脑机接口技术审批也有所不同。按照《医疗器械分类目录》规定,与脑机接口相关设备主要被划分为Ⅱ类和Ⅲ类。而侵入式脑机接口毫无疑问需通过Ⅲ类审批,其难度以及监管要求等远高于Ⅱ类审批。

因此,我国80%的脑机企业选择了非侵入式采集技术路线,而绝大多数侵入式脑机设备都还处在临床性研究和动物实验阶段。据统计,目前仅品驰医疗和景昱医疗有侵入式脑机接口产品申报Ⅲ类并成功获批,但均未实现大范围商业化。

除了安全性以外,在伦理层面也需要更为缜密的布局。如患者的脑信号被提取出后,该如何保密?患者的隐私应该得到怎样的保护?而这样的问题在全球范围内还没有一个好的解决办法和示例,进而也限制了我国脑机接口技术的发展。

3、难以落子的严肃医疗

如今大多数落地的产品都为Ⅱ类医疗器械,并以非侵入式为主。涉及功能包括脑电图机、睡眠监测、运动康复评价等,以大多适用于家用或康复中心。

从功能来看,目前大多数落地的脑机接口产品均为服务运动功能,并以消费医疗为主,但其实临床对脑机接口更多的期待是运用至精神类疾病领域。但由于病因理论尚不成熟,精确靶点难以确定等原因,尚未实现。

因此,一些脑机接口企业选择先布局门槛较低的家用赛道,如患者认知能力监测、儿童注意力培养等进行布局。在有盈利的同时,进一步深入脑机接口研究,一边突破技术,另一边等待临床试验审批流程的改变。当然,还有更多企业正在寻找可行的商业化路径,支撑企业顺利运转。

从整体来看,脑机接口“里程碑”式的应用技术较为稀缺,同时市场正在探索商业化路径。庞大的初始投资和冗长的研发周期,使得短期内寻求退出策略的投资者望而却步,进而导致这场“冷静期”的出现。

#04

海外脑机接口正在加速落地

目前国内脑机接口发展还有诸多禁锢需要打破,且不妨放眼海外,或许能获得新的启示。

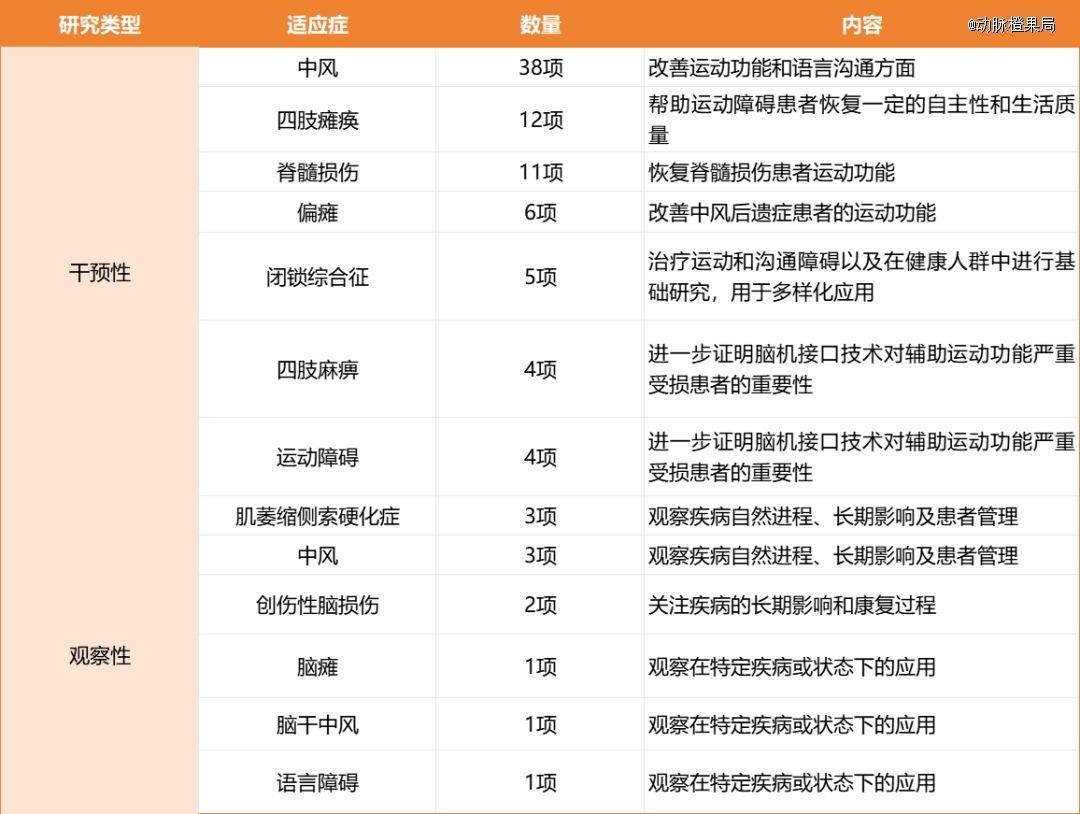

首先,从脑机接口研究类型来看,海外脑机接口研究主要可分为干预性和观察性两种。

干预性即通过脑机接口技术,改善患者受损功能,起到治疗的效果,进而提高患者的生活质量。而观察性则是指,观察特定疾病患者在受脑机接口技术影响后,会发生哪些改变,其主要目的为推动后续疾病诊疗,扩展脑机接口应用。

从数量来看,海外脑机接口研究多为干预性,已占到80%以上。从适应症来看,海外脑机接口科研人员对中风、肌萎缩侧索硬化症、脊髓损伤等神经系统疾病颇为关注,这一点也与国内脑机接口研究呈互补之势。

▲ 数据来源:ClinicalTrials.gov

值得关注的是,海外研究者也利用脑机接口技术进行观察性研究。对照患者与健康者大脑的信号表达,不仅能够深化脑科学前沿基础研究,同时还能为后续脑机接口对抗疾病提供了实践基础。

从技术来看,更多海外企业在尝试侵入式脑机接口。以美国为例,除了马斯克的明星公司Neuralink以外,Synchron、Paradromics、Precision、Blackrock等企业均采用了侵入式技术。这也和美国临床审批等政策相关。

此前美国FDA曾发布《用于瘫痪或截肢患者的植入式脑机接口(BCI)设备的非临床和临床考虑因素—FDA工作人员指南》,其中对植入式BCI医疗器械在申请临床研究性器械豁免或注册上市做出了明确规定,并从非临床、动物试验、临床试验等层面做出建议。而明确的政策规定,也有助于产品落地

#05

出海,破局的探索

国内脑机接口的落地裹挟着大量的不确定,当下出海是否能成为破局之路?

和其他领域不同,脑机接口领域更多的是“出海”进行临床试验与注册。如*附属医院西安交通大学、南京医科大学*附属医院以及天坛医院等都有项目正在海外进行注册临床试验。

这般“出海”,优势有三。

其一,在海外进行试验能够买过国内目前法律法规上的限制,抢先一步取得试验进展,推进后续试验。其二,在国际认可的临床试验数据库中注册,还能提升研究的信誉度并在扩大科研团队在国际上的影响力和认可度。其三,科研团队还能将海外注册以及临床试验的经验进入国内,为后续国内脑机接口市场提供参考。

除了独立“出海”以外,还有科研团队选择与海外机构进行合作研究,这不仅能够获得更广泛且多样化的数据,还能进行知识共享,实现共赢。

当然脑机接口的“出海”或许也是渡过“观望期”的妙计。虽然投资人对于脑机接口的技术越发谨慎,但在*的技术与清晰的商业化模式面前,他们依旧看好脑机接口。尚未明晰的市场就像是雨后的竹林,表面沉寂实则早已蓄势待发。

在2024年未来医疗生态展会上,赵继宗院士讲到:“脑机接口是一场马拉松。”与脑机接口相关的信息往往与“突破”、“*”捆绑出现,但其实脑机接口的开发是一个长期且需要持续努力的过程,而非一场短暂的冲刺。

放眼世界,还没有任何一个团队能宣称在脑机接口这条赛道上跑到了终点。不妨多一点耐心,多一些坚持,静待爆发式增长的来临。