2022年,95后上海女孩菱怡对“怎么在大城市不花钱过周末”产生了兴趣。

她和26个来自不同行业的朋友组成“走地鸡”小组,用近乎田野调查的方式向不同城市、年龄、性别的人发放近百份问卷,想知道大家平时怎么过周末?有哪些不花钱的点子?

尤其在物质极大丰富的今天,大城市怎么变成“一出门就要花钱”的?当城市挣钱城市花不再仅仅是调侃后,我们是否还有机会不花钱获得快乐?

说起来有些不可思议。不停讨论“钱”的菱怡在很多年里没有被教育过要“挣钱”。不是因为家里太有钱,而是她的父母从来没有一个“正经”工作——爸爸做邮票,妈妈做生意。一家人对钱的态度很随机。

直到开始工作后,菱怡才意识到自己无法从对金钱随机的态度中获得安全感。如何有独立的储蓄迫使她开始思考如何不花钱。

不过,就算没这事儿,菱怡本来也是个“另类”的存在。类似“人要适应环境,不能让环境适应人”的叙事在她这里几乎完全失效。

她形容那些让应届毕业生趋之若鹜的大公司为“庞然大物”,对于看不到里面是谁的“庞然大物”她没有一点想进去的欲望。她选择同事很“挑剔”,坚持称工作是“人对了,什么B事都能干”,为此被身边几乎所有人判定“在任何一个地方待不过一年”。

但令人没想到的是,这些听起来过于理想的“愿望”非但没有在现实中碰壁,反而全部实现了。

她收集到上百条如何在大城市不花钱的点子,拥有了想要和她一起探索这个话题的“走地鸡们”,甚至还为此总结出了一套公式,在今年年初登上《一席》分享给更多对这个话题有兴趣的人。

她不接受和不同频的人共事,转行、裸辞,最终找到了现在就职的工作,三年半后的今天还能用“幸福”来形容这份工作。

在和菱怡对话的过程中,她语调始终保持上扬,没有丝毫拘谨。我很久没有碰到这种仅通过电话就能感受到对面蓬勃生命力的人。有那么一瞬间,我脑袋里甚至冒出了那句广告语——你的能量超乎你想象。

后来,我们聊到她这几年的经历和她这个人。我发现菱怡对于工作、生活的所思所想仿佛在向绝大多数人提问,当我们抱怨哀叹人为什么不能按自己的想法活着时,我们是否高估了走错一步的风险,低估了认识自己的能量?

我很喜欢菱怡说的一句话,人的捷径在于认清了自己是谁,只要去做自己喜欢和擅长的事情就可以,模仿别人才是绕路。

以下是菱怡的讲述:

1

“不花钱过100个周末”

2022年5月,我参加了上海的社会创新组织Bottle Dream 发起的线上共创工作坊,里面聚集了25个对城市议题感兴趣的人,他们有设计师、学者、建筑师、艺术家……大家都有自己好奇的城市议题。

在城市里发现“免费”

我分享了自己对城市免费资源的观察,比如我在一家花店免费取过散花;在一个卖包的店里获得过专业咖啡师提供的咖啡;还有咖啡店学徒*天上班“仅限今日”免费的咖啡……

然后我把积攒已久的疑惑“发泄”了出来:城市里明明有那么多丰富的资源,除了消费,我们可以如何用尽城市的每一寸空间?

我说,我要在大城市不花钱过100个周末,没想到这个议题吸引了组织里几乎一半的成员加入。

每周三,我们这些人聚在一起开两三个小时的会,我发现出席率非常高,大家顶着疲惫讨论一些城市议题,形而上的东西。接触五六周后,我们决定用“过周末”作为一个入口串联起对于反消费主义、当代休闲生活和探索城市空间三个维度的思考,正式开始“研究”如何在大城市不花钱过周末,“走地鸡小组”也由此正式成立。

而我之所以会对“不花钱过周末”感兴趣和我父母从来没有“正经”工作有关。

“走地鸡”小组出品的《不花钱独处》小册子

我爸爸年轻时做邮票,靠着敏锐的嗅觉完成交易;妈妈开过工厂也开过店。他们从来没有任何体制内外“正儿八经”的工作。他们对钱的态度非常随机,有就有了,没有了就没有。

小时候,我想做的所有事情都是自己研究好了,然后去跟爸爸妈妈讲,他们首先问的是,你为什么要做这个事?它有带给你热情和激情吗?

他们总说,你不用去想钱的事情,这导致做一件事赚不赚钱好像从不是我该考虑的维度。

比如我去北京是倒贴实习,父母要给我很多钱租房子,我才能拿到一个月1500~2000块的实习工资。毕业后找工作,我也从没想要找那种工资很多的班上。

但问题在于,时代变化了,时代的“红利”也变化了。我隐隐感到家里需要一个对金钱态度不随机的人,那就是我。毕业*年没有财富积累的初期,我很焦虑。记得刚工作的*个春节,给家人们发完红包我就哭了,感觉一年班白上了。

原本,我是赚多少花多少的月光族,很快我开始记账、学习理财,开源节流一起搞,也比别人更敏锐地去发现怎么不花钱过周末。

2

认清自己

我是有点逆反的,尤其大学的时候,别人让我走的路,我就一点都不想走。我是觉得,人的捷径在于你认清了自己是谁,只要去做自己喜欢和擅长的事情就可以,模仿别人才是绕路。

本科我在同济大学学编导,毕业前有保研的机会,可我没有找到读研的理由,放弃了。我就一直在想,为什么要读研究生?有人因为本科专业不是自己喜欢的,或者我听过很多说法是进社会后就不能学习了,所以趁着研究生那几年再学学。我觉得很奇怪,脱离了学校就不能学习?我想要达到的是人能终身学习。

上一席演讲,跟我同台一起试讲的,中国人民大学技术哲学王小伟老师,他听完我的演讲说陈老师你是研究什么的?我说我是混社会的。我开放去做各种各样的事情,真的是三百六十行没有高低之分,你让我去做客服我也能享受其中,但你让我待在一个不好的环境里,就是最遏制我的。

在一席上分享在大城市不花钱过周末的“公式”

毕业前,我拿到一家大厂的实习offer,就从上海去了北京。工作了三四天后,我发现领导和我主要是线上交流为主,跟我讲话最多的人是保安。他会问我早晨好!中午吃了吗?今天看起来不错!但是保安流动率高,经常跟我讲话的保安很快被调到别的楼了。

一开始,你感觉到身心在那边不舒服可能是通过这些很小的、说不清的例子,你还不能疏通这件事情在你整个生活哲学里是哪儿出错了,但是你能看到一些信号。

《斯坦福大学人生设计课》对我影响很大,书里其实有讲到,如果一个人对自己的公司、工作很不满意,去找下一个前,需要充分感知一下到底是哪个环节让你感到不舒服。是里面的人吗?是你做的事吗?是整个的环境?其实有特别多的维度去影响你对“不舒服”的感知。

我曾经尝试记录自己的能量波动,比如说今天做了什么事情,它让我感觉的能量变化是什么,我的身体感觉是怎样,一两个月后,其实你就会很了解自己了。我觉得了解自己是很重要的一步,可能比改变环境更重要。

在大厂实习一个多月后,我主动辞职了。我还是一个比较肉身实践派的人。我喜欢跟人说话,这才是我的能量来源。

我朋友说他是那种只要这个阶段做的事情是他想要成就的,那他就专注于他的事,身边人是什么样子都不要紧;我完全不一样,我是人对了,什么B事都能做。

3

职场上的“异类”

毕业至今,我一共有两份工作经历。

*份是在多抓鱼做管培生(4个月),第二份就是在泡泡骚做品牌(至今三年半)。如果没有这两份工作经历也不会有“走地鸡”和不花钱过周末。

多抓鱼当时招了一群人文艺术毕业的人进公司轮岗。让我印象最深的是在北京为期三周的培训。我们这些人都没有正儿八百的经济学背景,不太懂什么是商业。培训讨论的都是些开放性问题。

比如问企业是什么时候开始有的?什么是商业向善?你觉得苹果是不是奢侈品?还会提到金钱心理账户……那是我*次知道原来商业的维度这么丰富!以前学人文艺术时,一听到商业好像敌人来了一样,不屑于了解它是什么,就很无知。但在那三周,我意识到商业是一种途径、一种方法,我很快明确了想要在消费世界里做品牌的想法。

有段时间,我在多抓鱼仓库里收二手衣,亲手拆开那些用户寄来的包裹,发现原来一个人能有那么多衣服。

我们站在衣橱前的匮乏感总是通过不断新增一件衣服来缓解,就像佛洛姆在《占有还是存在》中说的,消费是占有的一种形式,而且可能是今天富裕的工业社会里最重要的一种形式。消费行为的面貌模糊不清,一方面消费可以消除焦虑,但消费行为要求人们不断消费更多,因为之前的消费很快就不再让人愉悦。现代消费者以这样的公式认同自己:我的存在=我所占有和消费的东西。

那些有大slogan、表情、胶印印花、几何图案,一切视觉化很强的衣服流行得快,过时也快。我开始和身边的人交换衣服,同样能达到获得“新衣服”的目的。

我在多抓鱼只待了4个月就主动离开了。一方面当时已经明确感受到自己想做品牌,想去找更适合的机会。另一方面我觉得公司氛围和我性格不是很搭。大部分人都特别内向,不太大声说话,我待在那边是一个异类。

很多地方你待不下去,不用委屈自己,只要不待在让你不舒服的地方,就会到一个真正和你相吸的地方,我相信它是存在的。我妈一直跟我说,如果你待在一个地方不开心,回到家天天就是愁眉苦脸,抱怨连篇,那你就不要待在这个“困难”里,世界那么大,难道就没有别的更舒畅的地方可以待了吗?

我现在任职的公司是一个卖手机气囊支架的,我从它进入中国,成立中国品牌团队就一直在,至今有三年半了。在这之前,我身边所有人都觉得我在一个地方待不过一年。

我的*任领导是一个特别倡导有机生活的人。她曾经鼓励我在电商文案上写“如果你想要新的手机气囊支架,不用买很多,可以跟朋友交换。”

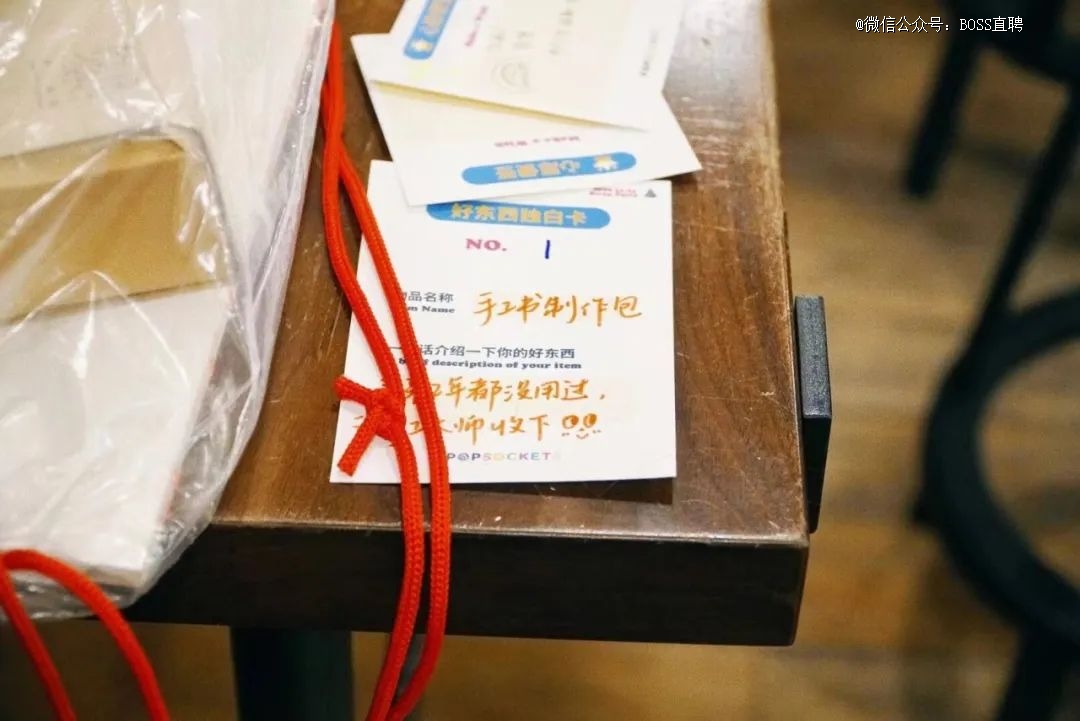

在公司组织的闲置派对

举办不花钱过周末发布会前,我给自己公司的同事们都发了邀请函,我希望透明、诚实地告诉大家我关心什么。公司里的领导和同事也很鼓励我业余时间做这样的尝试,大家有一个共识,一份工作是流水的,人和人的关系才是铁打的,你肯定不会一辈子在某家公司,但大家都可以把彼此当个人,知道你到底关心什么。

4

发现城市

刚组建“走地鸡”小组时,大家聚在一起首先就是要界定我们认为的不花钱是什么。

我们就像少先队员入队一样,每个人写下自己心中认为不花钱倡议,投票选出前十条,其实就是12个字:消费反思、物品共享、主动创造。

10条原则

小时候我和同学常去东方明珠旁边的正大广场,花钱去玩汤姆熊、看电影、买书,作为在城市长大的人,我对这一套有关消费的玩法是非常熟悉的。反倒长大后,或许这些东西给我的刺激已经到了一定的阈值,我越来越开始反思消费行为。

在做“走地鸡”之前,我还曾经尝试过“搭讪”实验。在一档有关茶的播客里,嘉宾邀请听众去她的茶庄免费品茶。周末我就带了七八个朋友一起到她杭州的茶庄。老板让我们品尝了几千块一公斤的茶叶,也给我们对标了便宜的茶叶。作为回报,我们在她的菜园里帮她挖土豆。

狂挖土豆ing

我问她,我们是你接待的第几拨?她说,你们是*一拨。因为其他人都不相信世界上有“不花钱”的事情。这件事也提醒我,日常生活中,我们的社会关系常常是靠金钱建立的,但很多时候,人们可能只是简单地想交个朋友。

我甚至梳理了搭讪的思维导图,你可以传纸条、夸奖别人、借卡、拍照,你拍别人或者被拍,我也做好了各种被拒绝的“备案”。这样我们可以和那些本不会产生交集的人发生连结,这不就是不花钱交个朋友吗?

此外,因为在公司市场部工作,我发现企业本身也会投入一部分预算用来生产赠品吸引潜在消费者,这种存在于城市里过剩的物资完全有机会免费获得。

以前,城市对我来说像空气一样自然。2010年我初二,世博会要开始举办了,我家就在中国馆附近,当时我们一边等公交一边唱世博会的歌:世博会,小海宝,城市让生活更美好。

我根本听不懂这句话什么意思,觉得城市就是城市,生活就是生活。直到后来因为大学时蹭听各大高校社会学人类学的课,我才意识到“发现城市”是需要刻意练习的。

有次,我去复旦蹭课的路上,路过国权路的一个小区,发现这个小区绿得晃眼睛,原来里面是一大片菜园。

菜地的四周立着健身器械、停车位、自行车棚,以及晾在树与树之间的衣物,里面的用地被分为一块一块矩阵,有着明显的分界线,像是被各户人家承包的,里面废弃物都有用武之地,比如浴缸用来栽花,砖瓦用来拴鸡,痰盂罐倒扣在矿泉水瓶上,而矿泉水瓶里装满了肥料。

国权路上的菜园子

我问其中一个在植树的阿姨,我是外来的,我能在你的土里面种树吗?她说不行,只有小区居民才可以种这块地,我就说我来帮你种,每次我会跟她约好,阿姨会帮我准备洗手的水桶、毛巾。看到那些浇下去的亮晶晶的肥料,我兴奋的尖叫——太漂亮了!逗得阿姨也好高兴:“啊呦!好纯真的!”在跟阿姨聊天的过程中,我得知她1996年大学毕业,读的是上海医科大学,毕业后被分配到贵州一个少数民族山顶的医疗站工作,和先生两地分居11年,每年只有两周时间回来探亲。我的观察和“种地”持续 了5个月,之后我把这片菜地和阿姨的故事拍成了一组图片报道,发在了澎湃新闻的城市漫步里。

大学毕业前我还曾拍摄了一部有关葛宇路的纪录短片,拍完后我发现找我放映的机构不是电影小组,而是各地研究城市空间的组织,他们讨论的是公共空间、城市空间。原来还有这种角度!我以前从不知道城市是一个学科。我慢慢接受原来城市这么好玩,光是走在路面上就有这么多有趣的东西!

再加上上海这几年搞十五分钟生活圈,我慢慢把感知放到了这个层面上,而不是框在一些钢筋水泥里,一些被包装好的梦幻的泡泡里。

我会骑车到一些绿地,拿出装好热水的保温瓶泡一壶茶,真正参与到整个公共城市里去运用它,这不仅让我觉得自己是城市的主人,更让我觉得城市的资源非常的多。比方说我上午去上海图书馆,下午走10分钟就可以到世纪公园开始跟自然有联系。其实长大后发现是只要跟自然待在一起,心情就不会差。

还有一次和公共空间打交道是2020年我即将大学毕业的时候。我的生日在3月底,以前过生日很铺张,请初中高中同学吃饭。那一年疫情原因很多饭店进不去。我就开始想怎么办。我想到我参加过一个无声蹦迪(戴耳机)的活动,走完了全长大约5公里的徐汇滨江,我发现那里资源丰富,有草地、攀岩场,有人玩飞盘和橄榄球。那块攀岩墙两边的斜面呈三角形,底下是软垫,有点像一个帐篷。

我把这个“小帐篷”当做生日场地,邀请朋友们过来。当天下大雨,大家穿得很漂亮,但那个场景你能想象吗,很多人陷进软垫,脚就漫在水里,成年人已经很少体会到这种狼狈了,大家匆忙的唱完生日歌后,有的人打车回家,有不怕淋雨的就继续玩。我相信每个人都记得那一天。它确实是发生在一些大环境的局限下,但同时我又是觉得好像找到一些自己很开心的感觉。

5

享受而非占有

不花钱过周末对我改变很大的地方分为几个阶段。*个阶段我会对自己比较苛刻,总在想怎么不花钱过周末,其实是把自己框在了我们和不花钱的关系上。

去年我在备婚,这是一件很花钱的事情,我一直在想为什么办婚礼要花钱,或者我该怎么在婚礼里去贯彻不花钱过周末的精神。比如自己找场地,找朋友帮忙拍婚纱照,这是“不花钱”烙印在我身上非常自然的一种做法。

但后来我到了第二个阶段,我们处理完了和不花钱的关系后,最终还是要处理和花钱的关系。

比如我现在记账,不会再要求自己一个月只花2000元,而是会以家庭为维度,考虑我和老公双方的支出习惯、父母的保险、养老。不花钱不是不花一分钱,而是对自己在消费什么,为什么消费有察觉,然后再加上尽可能的物品共享、探索城市空间。

当然,也有人不认同我们在做的事。

今年年初我去一席演讲前,到理发店做了个卷发,我告诉理发师一会要演讲的题目是《不花钱过周末》,并拿出“走地鸡”们做的小册子供大家翻阅。其中一个理发师看了看内容说:我知道了,你这就是一个噱头。

当时我就意识到这个话题它一定是有固定受众的。可能就像我这样的年轻人或者说在大城市,社会状态是在毕业-1~3年,可支配钱不是很多的时候,我们在做的事会给这些人一点启发,确实不能覆盖所有经济状况和成长背景的人。

或者会有人说“我就是喜欢‘我有你没有’带来的快乐”,但我很喜欢一句话叫Access is better than ownership(享受而非占有)。我可能根本不想跟你分“你我”。这牵扯到一个更大的哲学观念问题了。

2020年我被困在上海崇明岛的外婆家,我的毕业纪录片就是拍摄了这段时间发生的事。

当时我沉浸在关注、转发各种新闻中,但其实同一屋檐下,我外婆的妈妈要死了。我对老太太一点感觉也没有,我不知道她是谁,她好像是我外婆的妈妈,但她的死跟我有什么关系?我觉得我身体里面好像有一种很强烈的反差。毕业作品提案时,我说我要通过纪录片知道我该如何理解我外婆妈妈的死亡。

我真的开始拍了,事无巨细。当时我表哥的女儿陈米粒出生了,可第二天老太太就快不行了。所有人都围到她身边,她甚至死之前还在用调羹稍细一边的手柄喝酒,然后老太太就这么死亡了。

我拍下了全程。当天凌晨四五点,我外婆家羊棚里有两只小羊出生了。咩咩叫很像婴儿的啼声。上海很少下雪,但那天崇明岛竟然积雪了。早上起来,我踩在雪地上,像一个神奇的境遇,我就觉得小米粒会看到这样的雪,我的老太太当然也看过这样的雪,小羊也看过这样的雪,那一瞬间我感觉好像我们都是这块土地上被养育的生命。

在此之前,我从不觉得我是崇明人,我觉得我就是上海人,我怎么是崇明人,我也说不来崇明话,但在那段时间我觉得我就是这儿的。

学校老师觉得这个片子拍得很好,他们说你在讲轮回,但我觉得不是,我也不知道我在讲什么,有一瞬间,“我”像雪一样消融了。我以前很得意那种自我的边界,但现在我觉得“我”好像更大了。

所以我不觉得占有一个物品,让它放在我这里和放在别人那边有什么区别,只要它在这个世界上我就觉得挺好的。

如果任何背景的人看到我们在做的事能收获一些灵感,我会非常开心;如果没有,我觉得我在整个世界找到26个可以对话的“走地鸡”其实也够了。

“走地鸡”在公园交换礼物

(文中图片由受访者提供)