1996年3月27日晚,美国通用汽车公司项目负责人肯·贝克(Ken Baker)正准备出门去吃生日晚宴,突然接到工厂打来的电话,电话那头的员工说:“车子出了点状况,很着急,你*马上过来。”

彼时的通用汽车饱受技术争议和资金困扰,肯·贝克手里的这个项目也因此几近流产,如今眼看就要下线了,他的心提到了嗓子眼,到底出了什么问题?

当他匆忙赶到工厂冲向展示区,却发现那里已经聚集了项目的所有员工,大家突然开始合唱生日歌,并拉开了旁边的幕布,一台崭新的电动汽车EV1,出现在肯·贝克的眼前,在场的所有人热泪盈眶。

此时距离特斯拉的出现,还有整整7年。

同年12月5日,EV1踩着史泰龙新片首映的红毯,走进了南加州市场,也很快吸引了汽车爱好者、环保人士和监管机构的注意,他们认为这款车不仅外观时尚、充满科技感,也拥有强大的扭矩。更重要的是,它能让天空更加清洁。

很多人坚信,这台电动汽车就是挽救加州,甚至是挽救美国70-80年代环境危机的*方式,但现实,却比想象更复杂。

2003年,这款研发近10年,积聚了包含航空航天在内的数百名各领域*工程师汗水和智慧的电动汽车,被摧毁在亚利桑那州尤马试验场的一台台压碎机的钳口之下,爱好者们甚至聚在好莱坞的*墓地,给EV1办了一场风风光光的葬礼。

所以,是谁杀死了电动车?

2006年索尼影业,为EV1拍摄的一部纪录片。里面例数了上世纪80年代以加州为首,美国日益恶化的环境问题,1990年加州政府还超前性的颁布了汽车零排放法案,但也在10年后的一次放宽调整后,被外界普遍认为已名存实亡。

而杀死EV1的凶手,更多指向了垄断的石油巨头,以及当时自带石油光环的美国政府。

但当我们抽丝剥茧,继续挖掘这次事件更深层次的原因时,发现这场电动车的荒诞葬礼背后,浮现的是一块庞大且复杂的大国博弈版图。

能源,是这场博弈的关键,一个国家的能源战略不仅关乎国家命脉,还会同时引发环境问题,涉及大宗商品交易,甚至是直接影响国家安全。

要揭开这块版图上厚厚的阴霾,找到最关键的信息,就要从它出现的*道裂痕讲起。

1972年6月,联合国在瑞典首都斯德哥尔摩召开峰会,将不同民族、不同信仰、不同肤色的113个国家的1300多名代表聚集在一起,公开了人类共同面临的环境污染和生态危机,也是人类历史上,各国*次坐在一起,讨论全球环境这个话题。

这本应是前所未有的成就,会场醒目的标语“只有一个地球”也明确昭告着主题,但这次会议的主角,却并非地球。

1972年正值美苏冷战,两大阵营在一系列政治问题上激烈对峙,而瑞典一方面是中立国和冷战时期地缘政治的边缘国,另一方面也因地理等原因,导致自身环境十分脆弱,种种迹象揭示了这次人类环境会议背后的核心是“联合国希望借环境污染这一全球性的跨界问题,作为契机,拉回因冷战分裂的东西方世界。”

而除了东西方意识形态的激战,南北经济发展差异带来的分歧,也首次被摆在了桌面上。

当时联合国在筹备大会期间,*的挑战之一就是劝发展中国家也来参会。

因为这些国家大多刚刚才摆脱殖民统治,战争留下的创伤以及贫困、饥饿等生存问题才是亟待解决的,他们觉得环境主题,与自己并不相关,甚至以巴西为首的一些国家表示激烈反对,认为这次会议就是“富人的游戏”。

但联合国的主张也并非空口无凭。

原世界资源研究所的李未来博士,在对1972年会议的调研报告中提到,这次会议的主席莫里斯并不是等闲之辈,他不仅和中国有数不清的渊源,还有着超乎常人的领导艺术和协调能力,当时的莫里斯坚定地认为“环境与发展的关系是一个庞大的课题,要让发展中国家参与,就必须先把这个问题搞清楚。”

于是在大会召开的前一年,莫里斯就委托英国经济学家芭芭拉·沃德,(Barbara ward)和法国微生物学家勒内·杜博斯(René Dubos),撰写了世界上*份关于地球环境现状的报告,名为《只有一个地球:一个小行星的照料与维护》。

这份报告也是来自58个国家的152名专家,专门为第二年人类首次环境会议做的一份调研报告,其中一个章节,还曾收录于我国人教版语文课本。

同时莫里斯还提议联合国在瑞士的富内,召开一场学术研讨会,会上邀请了27名*环境问题专家,也在会后形成了业界著名的《富内报告》(Founex Report),报告的核心结论之一,就是“发展中国家面临的环境问题可能比发达国家更严重——影响的不只是生活质量,而是会威胁到生存本身。”

这份报告,也从一定程度上,呼应了后来印度总理甘地在会议上的发言“贫穷是*的污染源。”

这话听起来也许有些刺耳,但在1972年会后,各国共同签署的《人类环境宣言》中有过明确解释,那就是发展中国家的环境问题,大半是由于发展不足造成的,无论提升能源利用效率还是碳排放的处理,都需要强大的技术和资金来支撑。

虽然《富内报告》之后,各个发展中国家对环境与发展的关系,有了初步的认知。但棘手的远不止如此,会前的一个突发状况,又给了筹办者们更沉重的打击,联合国最担心的事,还是发生了。

原本在筹备过程中非常积极的苏联,因联合国拒绝邀请东德参会,不仅自己不来了,还发起了整个华沙条约成员国的集体抵制。

而这次大会本就是给美苏交流搭的舞台,筹备期间,两国也都做出了积极的努力,可最后关头苏联又要抵制,一旦引发连锁反应,本来已经争取到的发展中国家,还会继续流失。

在这种情况下,印度,和刚刚回归联合国的中国,作为*的两个发展中国家,它们的参会就变得格外重要。

紧要关头,莫里斯首先尝试与印度总理英迪拉・甘地取得联系,不料首次邀请就出师不利,遭到了甘地的拒绝,但莫里斯并未放弃,仍然动身前往印度,通过层层关系见到了甘地本人。

这一回,不仅说服他接受了邀请,甚至还同意亲自带团参会。

紧接着就前往了中国,当时负责接待的是时任外交部副部长乔冠华,而这个邀请,自然也递交到了国务院总理周恩来的办公室。

虽然在莫里斯来中国之前,外界已经传得沸沸扬扬,都说这场大会不过是一个国际阶级斗争的修罗场,没有人看好,更没人想去参与,但周总理却认为“中国不能缺席”。

1970年之前的中国,还没有“环境保护”的概念。

但早在过去的10年,周总理就经常提到一个来自日本的词——“公害”,他说:“这个问题非常重大,在西方已经对人民的生活和健康,造成了很大的危害,经济发展也受到很大的影响,虽然对中国来讲这还是个新课题,但如果我们不注意,工业化搞起来的时候,同样的问题还会出现,所以现在,就应该开始抓。”

据当时的中国代表团成员曲格平老先生回忆,在曾经重工业集中的上海,周总理对上海的领导同志说过:“你们喝喝北京的水,是不是比上海的水好啊!上海人对上海的水意见很大,有味道。黄浦江的污染不治理,不得了。”也曾对1970年代初就雾霾严重的北京同志说:“过去人们常说‘雾伦敦’,我们弄不好,就成‘雾北京’了。”

据曲老统计,为了唤醒各个方面对环保的重视,从1970年到1974年的5年间,周总理对环境保护至少作了31次讲话。

在老一辈先驱者的回忆中,周总理对环保问题的提前认识,更多是来自对西方世界风云变幻的洞察,但1960年代末的中国,正处在极其特殊的环境中,在那个时候,大多数人对环保的认识自负且狭隘,甚至充斥着自我麻痹,谁敢说有污染、有公害,谁就是在抹黑。

在这种巨大的压力之下,周总理面对莫里斯的邀请,仍然坚定地认为,中国不能缺席。

这个决策在当时不仅出乎国内很多人的意料,也让国际社会感到惊讶。

确定了要参加这次峰会后,周总理不仅看了中方代表团准备的发言稿,说:“不要过于高估计自己的成绩,要承认我们自己的环境污染问题,以大会'作为镜子',学习国外的一些好经验”。

还将本来只有卫生部的代表团,扩充到了包含国家计划、外交、冶金、轻工、卫生、核工业、石油化工、农业等多个部门,以及北京、上海科技界的专家,整整40多人的团队,浩浩荡荡,前往斯德哥尔摩。

周总理的目的很明确,就是要让闭耳塞听的中国人走出国门,看看世界,甚至连环保这件事,也要从头开始认识。

这一切在当时,仿佛混沌中重生的秩序,戴着重重的枷锁蹒跚向前。

在联合国、瑞士和峰会主席莫里斯的一次次努力之下,中国和印度终于确定了参会。

虽然当时大多发展中国家,仍无法完全接受这次峰会的必要性,但很明显,此时的环境问题已然与发展权牢牢挂钩,如果任由发达国家主导,后果将不堪设想,最后包括亚非拉在内的多数发展中国家,能来的还是都来了。

彼时的中国虽然内忧外困,面临一系列远比环境污染更紧迫的问题,但在长达12天的斯德哥尔摩会议上,中国代表团仍然表明了对环境问题的认可,更关键的是在每一次珍贵的发言中,都坚定地维护着中国及其他发展中国家的发展权力,这也是*次在世界面前,展现出在环境问题上的决心。

斯德哥尔摩会议后,参会各国共同签署了著名的《人类环境宣言》,这份宣言是人类环境保护史上的*座里程碑。

很少有人知道,其实在大会开幕之前,这份宣言就已经在各国的磋商中基本定稿了,12天的正式会议上,只留有一天的讨论时间,这也是全球首脑级别会议的基本流程,换句话说,全程参与筹备期往往更加重要。

但因为1971年10月中国才恢复联合国的合法席位,所以根本没有参与的机会。

在这种情况下,中国代表团选择在会议上提出,重启对宣言的讨论,并将这个选择定义为“控制和反控制的斗争”,过程虽艰难,却也意外地争取到了应有的权利。

在《人类环境宣言》最终定稿的26项原则中,关于保障发展中国家发展权的就占了5项,包含发展的关键词,出现了整整21次,联合国对这次会议的关注焦点,也从会前希望解决美苏争端,以及核武器和平利用等问题,增加了对发展中国家发展诉求的重视。

但在1972年的全球政治背景下,这份关注和认可仍然有限,不仅没有实质性的权利,却埋下了南北分歧的种子,如同浮冰上的舞蹈,越美丽,就越危险。

中国代表团回国后,已经意识到了我们正面临着不可忽视的环境问题,但环境与发展的关系就像水和船,不能让船浸泡在水中,也不能让船远离水。

而导致环境问题的关键,就是能源。

我们都知道,在人类文明诞生的5000多年里只有过去的一百多年,尤其是二战以后的近70年,发展最快,可以说没有化石能源的持续供给,就没有工业文明,整个人类文明也会迅速衰退,甚至超过了科技进步速度变缓所带来的负面影响,但化石能源的致命弱点,就是二氧化碳排放。

1972年*次气候大会后,关于气候问题究竟能不能用科学的语言讲清楚,一直是所有人关注的话题。

如何将地球气候这种极其精密复杂的系统,进行科学的评估和测算,又如何将晦涩的数字、术语和公式,转译成具体的公共政策,也从来都不是易事。

而关于气候变化的认知和态度,国际社会也经常产生分歧,此时急需的,就是在科学上有权威性、在政治上有公信力的组织,来对我们的地球做定期的“体检”。

1988年,政府间气候变化专门委员会(IPCC)应运而生。

1990年,IPCC发布*次评估报告正式确认了气候变化的科学依据。

而在1996年发表的第二次报告中,已经有接近200名全球知名科学家参与,完整报告长达2000页,参考文献超过10000条,均来自全球*学术期刊,这份报告中明确指出,二氧化碳排放是导致气候变化的最重要因素,人类活动则是主要诱因。

但在1972年前后,发达国家对化石能源的开采才刚刚普及,发展中国家则普遍处在初期阶段。

1971年,煤炭占中国总能源消费的比例高达76.2%,即使如此,中国的煤炭工业无论是产量,还是利用效率都还处在初步发展期,让煤炭供应从“那个十年”中恢复,才是当时中国能源战略的关键。

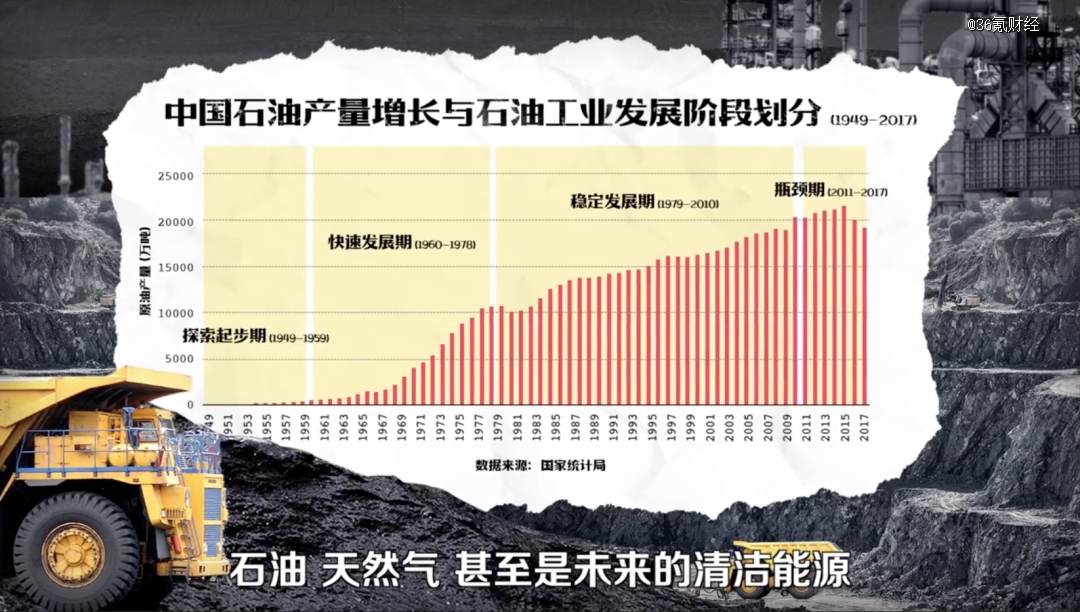

而其他化石能源石油、天然气,甚至是未来的清洁能源,都还在蹒跚中起步,更难以发达国家高高在上的视角,讨论能源利用效率、污染治理等等技术问题,1972年的富人游戏,并没有影响中国的发展节奏。

但全球气候变化,始终是一个涉及政治、经济、环境、科技、法律等跨学科的综合性问题。

这就让大气温室气体的排放空间,成为一种全球性的公共资源,地球上每一个人均享有加以利用的权利,但也可能造成“公地的悲剧”,引发全球变暖的灾难。

2021年欧洲的严重干旱,让大量曾经用来警示干旱的水文地标——“饥饿之石”,重见天日,上面篆刻着400多年前的德文警语:“如果你看到我,那就哭泣吧。”

所以减缓气候变化,也是最现实的问题,既要考虑公平与效率,也要考虑历史责任,这也是国际气候谈判,一直以来都颇为艰难的原因。

如果说环境问题和发展权是牌桌上的规则,那能源就是牌桌下最关键的筹码,斯德哥尔摩会议之后,中国开始意识到,积累更多筹码,对于能否坐上牌桌、以及谁能影响游戏的走向,起着至关重要的作用。

也意识到了在不远的将来,人类环境问题带来的规则压力,将会更严苛也更具体。

用最快的速度调整能源结构、发展能源工业技术,是包括中国在内的所有国家在这场富人的游戏里,争夺更多发展权的关键,这条路无论走错方向,还是走得太慢,都可能成为游戏规则下的牺牲品。

所以从1972年开始到1992年第二次联合国环境与发展大会之间的20年,中国开始将能源战略调整与环境改善两件事,放在了更重要的位置,尤其在能源战略的大方向上,从“第五个五年计划”以前的局部能源转型思路,到1981年“六五”中,首次将解决能源问题,上升为适应国民经济高速发展的关键。

而在世界的舞台,关于能源的博弈也从未停止。

这20年间,世界格局发生了天翻地覆的变化,冷战结束、苏联解体、经济全球化、*次石油危机,全世界围绕石油的博弈和交锋正式爆发。

而在这20年里,发展中国家逐渐成为全球制造业的大本营,直接导致发展中国家的能源需求与全球能源市场出现了强关联的趋势,成为发达国家在这场能源战争中,难以忽视的“隐患”。

也为接下来两次全球气候大会中爆发的激烈分歧,埋下了种子。

但1972,无疑是气候和能源产生交集的开始,IPCC也在2022年的第六次报告中表示,1970年开始的50年,气候变化最为明显,所以我们才将1972年的气候大会,作为回顾中国50年能源战争的起点。

富人的游戏还在继续,中国能源战争50年的序幕也在那个动荡的年代,正式拉开。