01

最近几个月,ChatGPT引爆了新一轮的AI浪潮,不仅业界狂欢,民众也夹杂着巨大的好奇、惊喜与不安关注着。

世界永远需要创造出新故事,去年我们还处于一种幻灭和愤怒的虚无主义时期,人们对旧故事逐渐失去信心,一转眼,一个新故事的画卷已掀开一角。

只不过,这个刚写了个序章的新故事带给人类的挑战比之前的蒸汽机、铁路、电力、互联网都大得多,对人类现有社会、经济发展模式和主义、信仰等意识形态的冲撞可想而知。

拿以前的教训来说,尤瓦尔·赫拉利在《今日简史》中提到,19世纪工业革命后,当时的社会、经济和政治模式都无法应对相关的新情况和新问题,无论是封建主义、君主制还是传统宗教都不适合管理工业大都市、几百万背井离乡的工人,并面对现代经济不断变化的本质。

于是,人类开发出了一系列全新的模式——自由民主国家、独裁政权、法西斯政权,再用超过一个世纪的惨痛战争和革命来测试这些模式,去芜存菁,以找出并实践*解决方案。狄更斯笔下的煤矿童工、*次世界大战和1932—1933年的乌克兰大饥荒等,都只是人类付出昂贵学费的一小部分。

因此,怎么在享受科技进步红利的同时尽可能减少人工智能带来的破坏性冲击,将其纳入到人类全新而合理的叙事之中,是接下来人类需要时刻思考的大问题之一。

02

推动人工智能汹涌而来的科技企业不是思想家,也无法回答人们对于人工智能怎么重塑人类社会及其自身的困惑,即便回答,也是简单粗暴——OpenAI创始人之一彼得·蒂尔几年前就曾说,加密技术是自由主义,AI是共产主义。科技企业一直坚信“能让世界变得更美好”,他们能做的就是加紧入局和进行产品迭代,争夺下一轮科技竞争的潮头。

OpenAI推出的ChatGPT大模型GPT3.5上线两个月狂吸1亿粉丝,不久GPT4又发布,它能与人正常对话,能看懂图,输出和推理能力更强大,让人们产生了对工作可能被取代的恐慌,事关饭碗,就彻底无法再对人工智能冷眼旁观。

面对ChatGPT的强大攻势,一度占据互联网AI半壁江山的谷歌仓促迎战,效果不佳,没引起太多关注。

顶着*的压力,2017年就宣布“All in AI”的百度上周四发布了大语言模型“文心一言”,略显紧张的李彦宏、没有明显亮点的产品、只看重“市场需求”而着急入场的姿态,都使这场发布会让人有些失望,所幸文心一言背后有百度多年的深耕和技术能力兜底,总体来看还算及格。

虽然李彦宏在发布会上强调“放眼全球大厂,百度是*个做出来并真正发布出来的”,但很明显,这波AI商业化产品浪潮中,全球大厂的*的赢家是“自己没做出来”却重资压注OpenAI的微软。

ChatGPT大火之后,微软迅速放出大招,发布嵌入ChatGPT的新版搜索引擎Bing(必应)和浏览器Edge,并开启内测,市值一夜就涨了800亿美元。

ChatGPT-4出来后,微软又王炸发布Microsoft 365 Copilot,真正把技术转换成生产力,一夜之间在中外互联网刷屏。

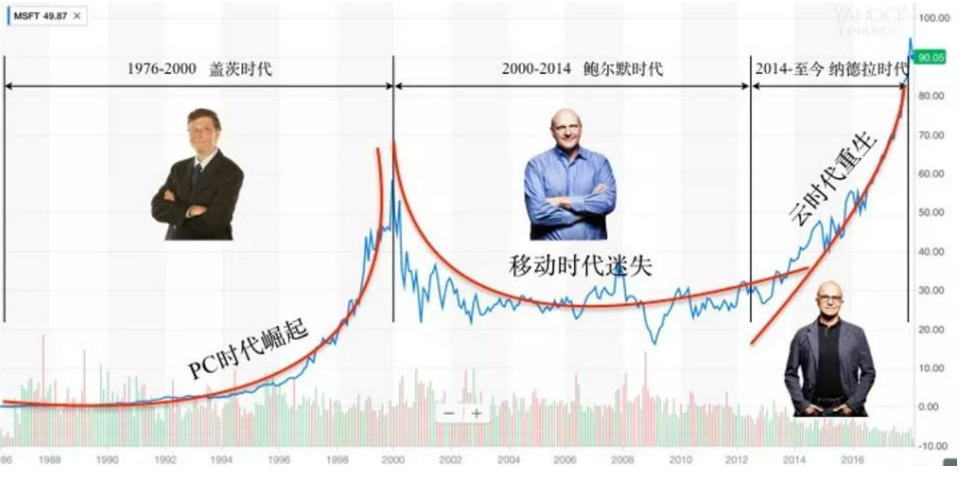

这家近48岁的企业曾一度被认为错过了整个移动互联网时代,从My Space、MSN、搜索到智能手机,移动互联网的四大战线基本全面溃败,眼看着苹果、Facebook、谷歌等一众巨头崛起,虽然它还能靠收软件特许费和“打补丁”挣不少钱,充满铜臭味,却越来越让对手感到不可怕,“微软已死”的说法更是广为流传,凯文·凯利更是毫不客气地断言:

“微软会成为*个消失的IT巨头。”

很神奇,如果把百度放到上面的句式里,也几乎符合同样的逻辑。

进入移动互联网时代后,在PC时代构筑起*流量入口的百度搜索、百度贴吧、百度百科失去了往日的荣光,百度在社交、电商、短视频、外卖、O2O等领域的尝试几乎溃败,创新乏力,主要靠着广告业务维持着规模不小的营收。

百度也让对手越来越感到不害怕,王兴曾在饭否上表示:

“为什么媒体还没有广泛使用HAT(Huawei, Ali,Tencent)这样的称呼代替BAT?”

连搜狗CEO王小川也曾公开表示百度每年都换一个新战略,搜狗不觉得百度有什么好怕的。

这样看来,微软与百度,有着极其相同的遭遇,都是炸裂式开局,分别引领了所在国的互联网时代,之后又因错过一个时代而走下坡路,被后来者纷纷赶超。

所不同的是,如今微软已再次攀上*,即便没有这次AI浪潮的助推,微软早已在2019年跻身万亿美元市值,还曾一度超过苹果成为全球市值最高的公司,现在市值又突破了2万亿美元,与苹果一块“一览众山小”。

百度呢?虽然搭上了AI的快车,但能否重回*还是个大大的问号。

当初非常相似的处境,当下颇有差距的结果,不禁让我们仔细审视微软和百度这两家公司。

03

率领微软“重生”的是现年55岁的CEO萨提亚·纳德拉,李彦宏54岁,他们还都是天蝎座。

仔细对比就会发现,不论经历还是性格,纳德拉和李彦宏都有很多相同之处,纳德拉的家乡印度海得拉巴盛产金刚石,而李厂长的家乡是“煤海”山西,他们都在20多岁的年纪去美利坚学计算机,之后被硅谷文化深度熏陶,有着独特的工程师气质。

两人性格也都偏内向,理性又温和,规规矩矩,在公共场合讲话有时甚至会紧张、怯场。

所不同的是,李彦宏的过往充满了“聪明与幸运”,从小就学习好,写的作文还经常被老师拿来当范文读,中考全校第二,高考全市*,进北大,后出国,在国外感受到了互联网的力量后回国创立百度,2年后百度就成了全球第二大独立搜索引擎,又过了4年,百度在纳斯达克上市,股价飞涨,引来全世界关注,百度、李彦宏分别成为中国互联网新势力和青年才俊的代表。

在接受《华尔街日报》采访时,李厂长轻描淡写地说:“当今纳斯达克最热的两个名词,一是‘中国’,二是‘搜索’,百度凑巧都搭上了边儿。”他的幸运背后,有自身的聪明、努力,还有隆隆飞滚过来的历史巨轮。

这些经历让李彦宏每次都以近乎*、优秀的形象出现,此前百度年会上他要么身披黄金战甲玩架子鼓,要么扮成王子归来、佐罗等英雄形象,引来无数欢呼,他是百度的灵魂式人物。

而翻看纳德拉的成长经历,写满了“平凡与坎坷”,读着平庸的中学、平庸的大学,接管微软CEO之前的22年里都过得相当低调,以至于我们根本找不到纳德拉那时期的什么资料。

纳德拉接管微软前,媒体和同行对下一任CEO的人选做了很多猜想,连被称为“只手摧毁诺基亚”的前诺基亚CEO史蒂芬·埃洛普都被考虑在内了,就是没想到是纳德拉,他的上位让很多人颇感意外。

纳德拉的*个孩子扎因是早产儿,一生出来就被告知会是终身残疾,那时纳德拉正在微软大展宏图,有着人生的一切美好憧憬,从印度海德拉巴一路走来,他*次体会到了极度的沮丧,甚至萌发了“这不公平”的情绪。

后在妻子的帮助下,他跟自己和解了,“同情孩子的苦难”与“给我添了麻烦”不再对立,纳德拉将之理解为“如果我是这个苦难的孩子,一定会期待通过他人的帮助,获得更好的生活”。

去年,扎因不幸去世。

纳德拉的女儿塔拉患有学习障碍,不得不就读于加拿大温哥华的一所特殊学校,他跟妻子经常往返于西雅图和温哥华,充满着奔波,接纳着无常。

这些经历成为纳德拉变革微软时一直强调的核心关键词“同理心”的来源。他认为,普遍存在的困境会让人产生普遍的同理心,同理心对于解决任何地方的问题都至关重要,无论是微软的问题还是家中的问题,无论美国国内的问题还是全球性的问题。

2014年,纳德拉从前任CEO史蒂夫·鲍尔默手上接过来的微软庞大而虚弱。

鲍尔默是比尔·盖茨的大学同学,两人极其聪明,都喜欢数学、科学以及拿破仑。他们互相卷,各种数学竞赛的冠亚军基本就是被他俩拿了,盖茨后来辍学创业,邀请鲍尔默来搞商务,已经考上斯坦福的他当即决定推迟入学加入盖茨的团队。

除了是世界第十大富豪,鲍尔默现在还有一个非常引人关注的身份:NBA快船队老板。

鲍尔默性格非常鲜明,像雷电一样亢奋,重要的事情都要大声说三遍,一站上演讲台就有岩浆爆发般的澎湃活力,他是一个非常牛逼的销售。

比尔·盖茨是微软的灵魂级人物,占据世界首富位置很多年,以至于现在提到世界首富,很多人潜意识里仍然会浮现出“比尔·盖茨”这个名字,他在2000年推荐鲍尔默当了微软CEO,鲍尔默将盖茨时代的优势发挥到了*,用10多年时间将公司营收增长三倍,利润翻了一番。

微软还在不断挣大钱,但却越来越不让人看好。媒体、研究机构和同行都觉得它已经进入了*性衰退期——它在已开启的移动互联网时代几乎无所作为。

以前微软在PC端的两大产品,一个是占据市场份额80%以上的Windows操作系统,另一个是市占率90%以上的Office软件。

但到了移动端,是苹果iOS和谷歌安卓的天下,搜索和在线广告收入持续增长,亚马逊悄悄搞出了云计算(AWS),随着PC出货量下跌,手机出货量节节攀升,趋势已经很明显了。

资本市场的反应表明了一切,微软市值一路缩水,不及2000年盖茨卸任CEO时的一半。

美国著名投资人戴维斯提出的一种“双杀效应”,是说如果一个企业失去优势,

不再是成长股,市盈率就会变低,而失去定价权之后,利润也会降低,也就是说“利润×市盈率”决定了市值,两个参数都降低,就会被“双杀”。

已退休的前美团2号人物王慧文则提出企业遭到“双杀”之后,优秀员工就会离开,导致产品体验下降,进而导致用户体验下降,用户不爽,黑这家企业就成了政治正确,不管这家企业做得对不对,这是第四“杀”,由此产生“王慧文四杀”。

鲍尔默曾试图用疯狂追赶进入另一个时代,他豪掷72亿美元并购诺基亚的手机业务,把Windows系统植入诺基亚手机来抗衡iOS和安卓。然而,世界上不需要第三个手机生态系统。

鲍尔默陷入到巨大的自我怀疑,那段时间,他不断问自己的助手:

“我们究竟应该瞄准哪里?”

几乎同时,在大洋彼岸,百度深陷血友吧、魏则西等一系列事件中,李彦宏每天都会心里发慌:

“我是不是真的完蛋了。”

两家重量级大厂的掌舵者在面临即将讲完的旧故事和讲不出的新故事时,都表现得茫然无措。

所不同的是,2013年下半年,鲍尔默决定退休,竭力支持继任者纳德拉进行公司的组织变革;同年,李彦宏决定进军O2O,要砸200亿元到O2O。

04

纳德拉之所以能继任,很重要的原因是他之前啃下了两块硬骨头:

2008年的一天,老板鲍尔默让他负责开发在线搜索和广告业务,即后来的必应(Bing),建立Windows和Office之外的竞争力,还“威胁”他:

“你可要想好了,这可能是你在微软的最后一份工作,如果失败了,那可没有降落伞,你可能会和它一起坠毁。”

这是谷歌的地盘,但没有任何2C经验的纳德拉把这件事做成了,微软的搜索业务每年利润高达数十亿美元,还把整个硅谷极力招揽的人才陆奇请了过来。

后来老板又让他去接手公司刚刚起步的云业务,这个领域的*是亚马逊,当时年收入已经能达到数十亿美元。

微软的云业务属于服务器与工具事业部(STB),Windows服务器、SQL Server等就在这个部门,从收入来看,是微软内仅次于Windows和Office的第三大部门。

既然这么挣钱,谁还费劲去搞这样一个被称作“云”的鬼东西呢?这个部门也给人这样一种感觉,他们在赚大钱,对“云”不屑一顾。

这种情况下,纳德拉没有从搜索业务带来一个旧部,用他的“同理心”去跟STB的人一个个谈,跟他们聊现有业务的触顶,云计算的前景,怎么围绕云计算去开展战略等,不断推拉撕扯后,终于达成共识。

于是,让人惊讶的一幕出现了:STB将重点从规模庞大的、收入可支付所有人薪水的服务器和工具业务,转向微不足道的、几乎没有任何收入的云业务。

这是两块从微软传统优势之外长出来的业务,小闭环测试的成功成为纳德拉日后大力推进的基础。

纳德拉成为CEO后,更是在“移动为先,云为先”的战略中突出云的地位:

果断砍掉没有优势甚至已成负累的业务板块,出售诺基亚业务;

将资金(全球各地建数据中心)、人力等全部“弹药”集中于此;

铺设云场景,262亿美金收购LinkedIn,将海量商业用户引向云;

组织架构上理顺关系,Windows优先级下降,把云升至*;

2015财年,微软的云收入不过80亿美元,到了2017财年飙升至189亿美元。现在微软成为在规模上和亚马逊不相上下的云服务提供商。

能让微软起死回生,绝不仅仅是因为纳德拉赌对了云计算、这次又赌对了AI崛起,对于一个巨头的掌舵者来说,有把握行业大势的眼力只是表象,更深层次的还是心力。

从“道法术器”四个维度来说,云计算、短视频、O2O、搜索等等都只是一个载体和工具,是“器”的层面;

“术”其实就是技巧,比如字节跳动把算法用在短视频上;

“法”是做事情的路径,比如产品的定位、中短期目标、实现方法;

最难的就是“道”的层面,直接触及灵魂,掌舵者的精神内核投射在整个组织上。

微软的问题到底出在哪?难道仅仅因为没有在移动端做出来几款耀眼的产品吗?

当然不是,这只是“器”的层面。

纳德拉刚就职时就提出要“重新发现微软的灵魂”,从“道”的层面入手。

当然这也有赖于微软一代目和二代目两位大佬的包容和支持,遇到那种多疑的前老板可能会想:你是觉得我干得不行喽?

纳德拉说:

“我说的不是宗教意义上的灵魂,而是一种最自然的、表露内心的声音。我们必须回答一个问题,这家公司是做什么的,我们为什么而存在?”

早在1976年,比尔·盖茨为微软制定的使命是让每个家庭、每张办公桌上都有一台个人计算机。

这是当时微软的灵魂,全公司都精密地围绕这个使命运转,Office的销售捆绑在Windows系统上,而Windows系统只能够安装在PC上,构成了天然的一切。

然而,有一天,这个目标实现了,电脑卖不动了,甚至还下滑,微软并没有新的探索和创新,公司的重要资源依然是围绕Windows和Office运转,大家都在Windows上死磕,内卷,大家互相争抢资源,矛盾加深。

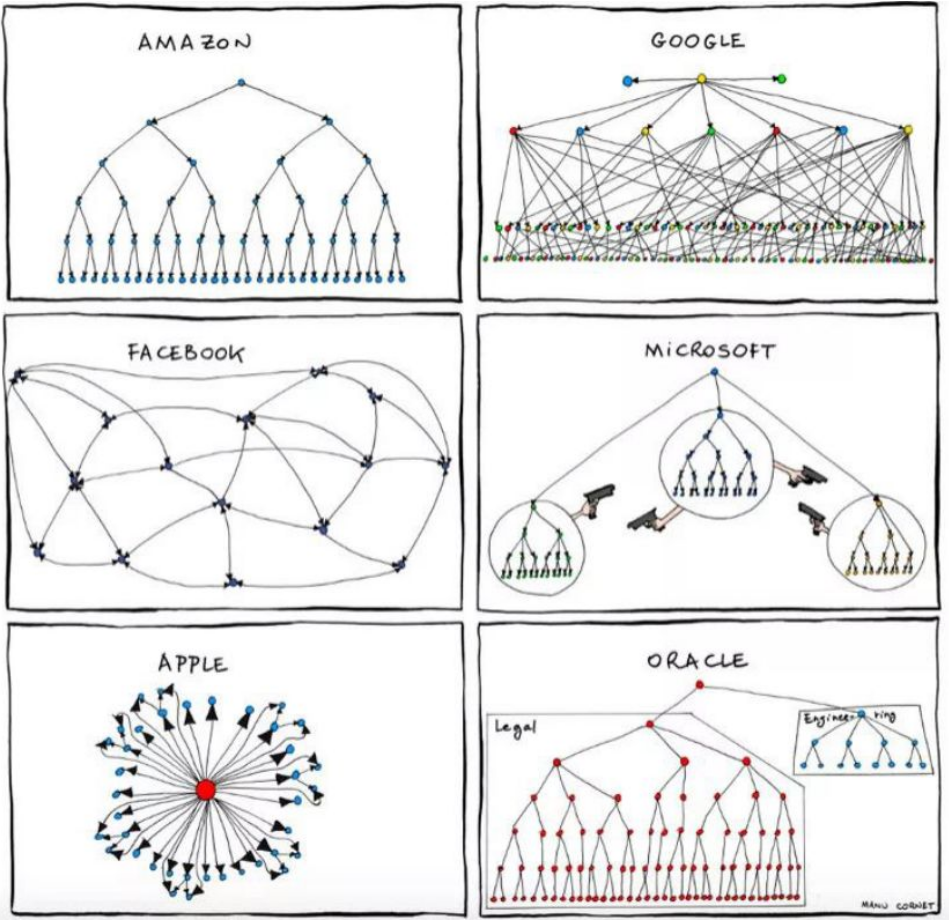

纳德拉印象很深的就是一位漫画师在2011年画的一组美国各大科技公司的组织结构图,在这幅图里,亚马逊等级森严但有序;谷歌主体结构清晰,但产品和部门之间相互交错混乱;Facebook架构分散,就像一张散开的网络;苹果一个人说了算;庞大的甲骨文,法务部比工程部门显得更重要。

而微软,内部山头林立,山大王们互相“持枪对峙”。

纳德拉开始为微软重新寻找使命和驱动力,他经常问的是“如果微软消失了,这个世界会失去什么?”

换言之,微软只是个卖计算机和软件产品的吗?如果是这样,那微软消失,大可以有其他竞品补位。如果是帮助其他人做事、做成事、更有效率地做事呢?

个人的苦难遭遇、帮助患病儿女成长的经历、在微软20多年的所见所思、触及到灵魂的思考,让纳德拉把微软的新使命定位在“赋能”和“帮助”,微软的灵魂变成了“全球每一人、每一个组织,帮助他们成就不凡。”

围绕着这个灵魂,纳德拉提出以下三大要点:

*,必须重塑生产力和业务流程。微软渴求协助所有人提高生产力,无论他们身在何处,也无论使用何种设备。

第二,构建智能云平台,帮助初创公司、小企业和大公司提升智能运算。

第三,创造个性化的计算机,可进行跨设备无缝衔接。

错过了移动互联网的微软,又换了种姿态杀了回来,他不在移动端系统和APP上卷,而是定位于“提升用户的移动体验”。

说白了,云、跨设备计算机、业务流程等的优化,都是帮助人们更好去“移动”的。

此外,他在照顾儿子过程中读到的一本书《终身成长:重新定义成功的思维模式》,里面提到的“整个世界分为学习者和非学习者两种人,固化型思维会限制你的发展,成长型思维则会推动你不断前进”让他大受启发,“成长型思维”成为微软文化的重要组成部分,终止了微软内部的斗争文化。

由此,微软发生了一系列自上而下的刷新。

比如废除了员工排名制度,把“你对别人工作的贡献率”作为员工考核的核心指标,让公司从各部门各自为战到全面协同合作,同时也让管理者更严格审视自身存在的问题;

以前Office 应用软件只能在有Windows操作系统的PC上运行,不能在手机运行,也不能在线使用,既然新使命是希望协助所有人提高生产力,所有联网设备都开始运行微软产品;

原来只靠销售版权为生的Office产品,成功转型升级成Office 365,盈利方式也从收取版权费转变成向用户收取订阅费用;

......

以前阻碍微软卖软件的苹果、Linux、SUN等都是微软的敌人,后来微软能跟他们一起协同,原来的竞争对手全部变成了战略合作伙伴。

投资Open AI,也是微软重资押注新技术和开放心态的反映,2019年微软就对OpenAI进行了10亿美元的投资,并允许其使用微软的云服务器运行模型。

模型训练非常烧钱,OpenAI每年在微软云服务器上模型训练花的7000万美元,

都由微软买单。这不是一般企业能有的财力和心态。

从自己的精神内核出发,选择以“道”的层面而不是低维度去拯救微软,让这家企业从文化开始复兴,是纳德拉能刷新微软的关键。

05

2019年4月,微软市值首次突破万亿美元。这一年,百度也给自己“动刀”,启动了一场自上而下的变革。

两年前,被称为“硅谷最有权势华人”的陆奇离开微软加入百度,当时百度股价持续下跌,被狠狠甩出了“千亿俱乐部”。

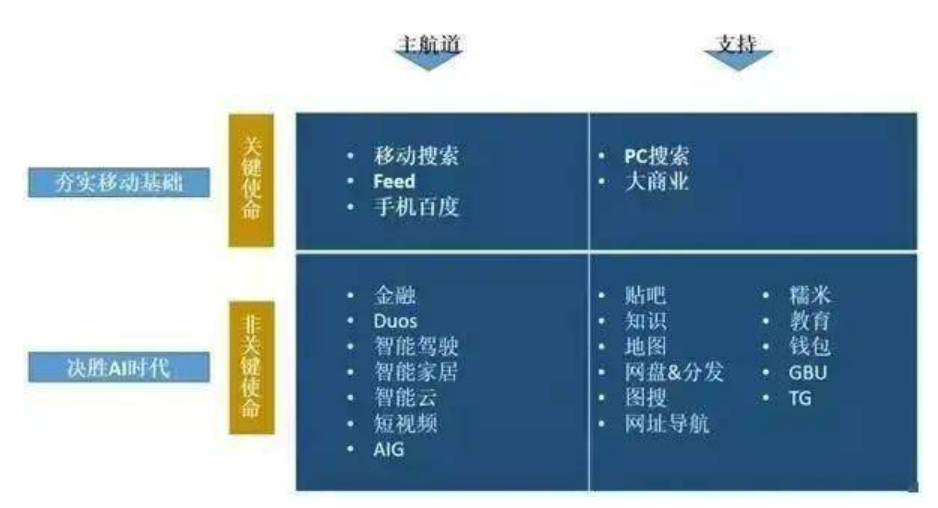

陆奇的到来,大有一番推动百度进行组织变革的气势,2017年的AI开发者大会舞台上,陆奇坚定地喊出:“All in AI!”他按照使命、主航道、护城河三个要素划出四个象限,和AI相关的业务被归为主航道+非关键使命,关键使命+主航道的定位给了移动搜索、feed流和手机。

他通过对人员的大调动和业务梳理,让百度聚焦到“夯实移动基础,决胜AI时代”两条主线上来。可以说,至今百度依然沿着这一策略前进。

陆奇的一系列改革举措提振了百度员工士气,百度市值从不到500亿美元,最高冲破了900亿美元。

然而,这轮改革仅仅维持了486天,以陆奇毫无征兆地离去告终。

2019年百度首次出现自2005年上市以来的首次季度亏损和年度净利润亏损,百度发动了自成立以来最彻底的组织变革:大力提拔内部新人,引进外部优秀人才,并启动干部轮岗制度。

但直到目前,百度在移动生态和AI两个主航道依然看不到“杀手级”的优势,更多像是在追赶。

可以说,无论是陆奇短暂的改革还是后面的不断修补,百度似乎都没有发生那种从上到下刷新式的变革,也没有看到“如果百度消失了,这个世界会失去什么?”的灵魂式发问。

李彦宏身上集齐了微软历经三任CEO的定位,他是企业的“灵魂式人物”,也是带领企业挣大钱的商人,同时还要引领企业的刷新和变革,身兼这么多角色,难免会被不同阶段的认知所困扰,充当一个变革者,是瞻前顾后的,除非能真正抛下过往的自己。

陆奇曾说,任何组织跟人一样,都是有肌肉记忆的。如果是一个几万人的组织,肌肉记忆就会更深,可以说是根深蒂固。

所以能真正完成组织刷新其实非常难,经营企业本身就面临着一对难以解决的矛盾——效率和适应能力。

很多人可能不理解,觉得效率高了适应能力不就强了?其实两者是相悖的。

具体说来,一家企业必须提高效率才能适应此时此地的环境,才能生存和发展;但是它的效率越高、对此时此地环境的适应越好,它对未来环境变化的适应能力就越差,它的长期适应能力也就越差。

比如,同样有忧患意识,我的解决方法是提高效率,什么赚钱做什么,提高现金流,不沾边的不做;你的解决方法可能是,开辟第二曲线,加大研发力度,探索未知。

两者相悖,一个少花钱,一个花钱很多。但都是想化解未来的不确定性。

所以在效率和适应能力之间怎么选,其实很难,一不小心因为沉迷过去就错过一个时代,一不小心又因为瞎折腾错过一个时代。

只能说,企业需要锻造两种能力,一种是“死不了”的韧性,怎么被打都不下牌桌,另一种是革自己命的基因,有了这两种能力,颓丧的企业也可能会获得重生,微软、IBM都是很好的例子。