2024年6月6日,东南大学迎来了122周年校庆。

这一天,不仅是对东南大学悠久历史的庆祝,更是对其在科技创新领域取得卓 越成就的肯定——作为国内知名985,东南大学培养出了一大批杰出的校友企业家和科技创业者。

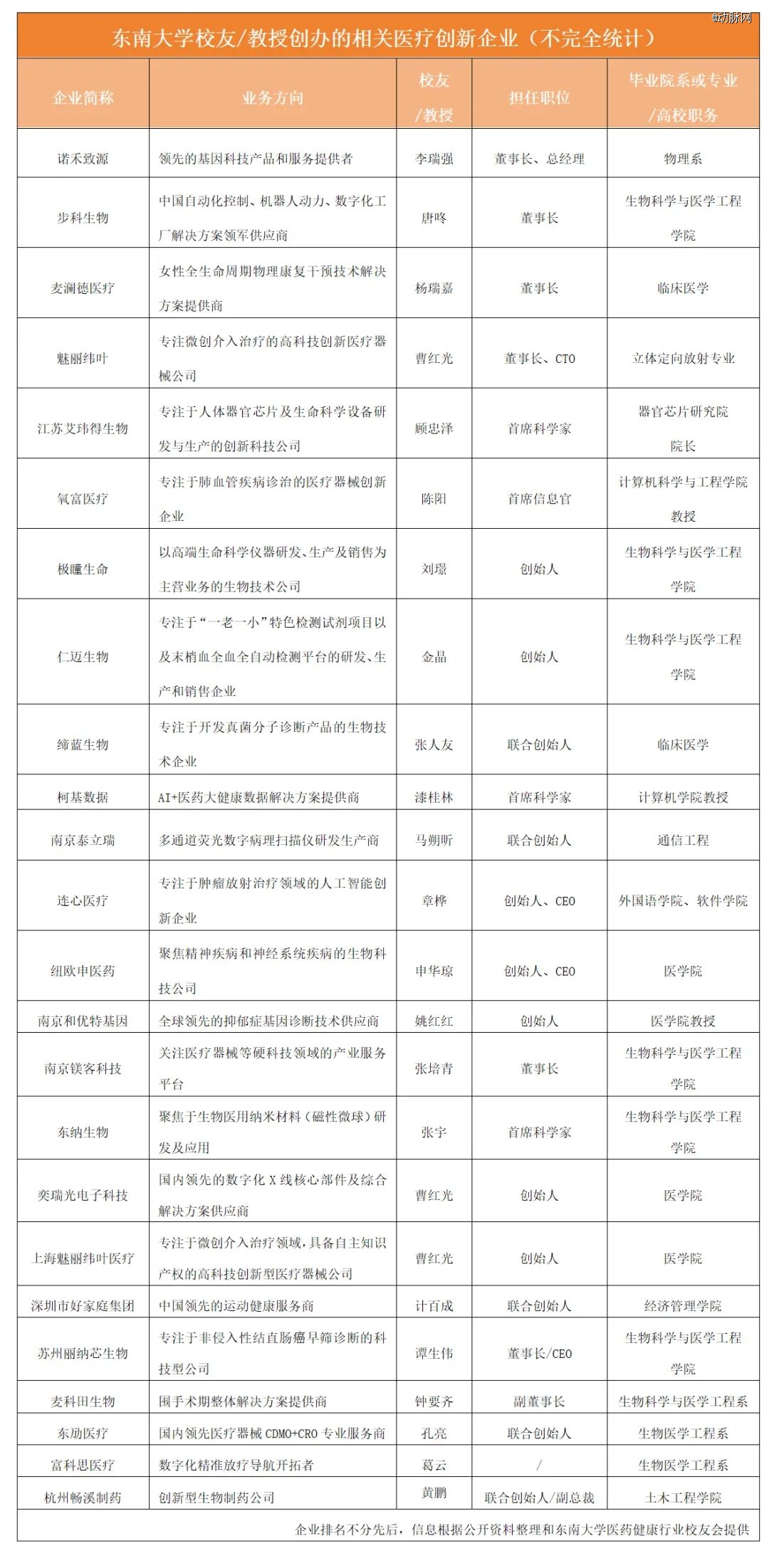

聚焦到医疗创新领域,动脉橙数据库显示,诺禾致源、麦澜德医疗、魅丽纬叶、江苏艾玮得生物、氧富医疗、极瞳生命、仁迈生物、缔蓝生物、柯基数据、南京泰立瑞、连心医疗、上海奕瑞光电子、纽欧申医药、南京镁客科技、帧观德芯等企业身后的创始人,皆是东南大学的校友或教授。其中,诺禾致源、麦澜德医疗已上市,魅丽纬叶、艾玮得生物、氧富医疗、极瞳生命等在近期纷纷完成一笔又一笔融资。

这背后,与东南大学对医疗创新的重视和良好的生命科学学术研究氛围密切相关。

一直以来,东南大学享有“生物学家的摇篮”的美誉,中国第 一个生物系便创立于此。同时,东南大学也在持续加大对相关学科的投入,比如就在今年校庆举办前,东南大学医学与生命科学创新发展大会在南京举行,透露了东南大学最新的创新进展。

在会上,东南大学一系列与医疗创新相关的平台/机构在会上宣布设立。比如东南大学医学与生命科学部正式揭牌;东南大学医学与生命科学部战略咨询委员会成立;数字医学工程全国重点实验室、介入医学工程国家医学攻关产教融合创新平台、国家中西医协同“旗舰”医院、教育部基础医药创新中心、东南大学医学科技与工程研究院、东南大学器官芯片研究院等7家重大平台揭牌……

“对东大而言,聚力发展大医科,大力促进医工融合,既是国之所需,也是学科发展时之呼唤、学校发展势之必然。当前,学校正战略性重构江北校区,整体置入医科、生命科学学科和工科等相关学院,着力构建具有东南大学特色的‘大医科’及医工交叉新模式,打造医科发展的‘战略先导区’。”中国科学院院士、东南大学校长黄如在会上如此表示。

不难发现,无论是在产业端,还是在学术科研和成果转化端,拥有百年历史的东南大学,崛起了一支医疗创业创新天团,并正在成为中国医疗创新领域不可忽视的新势力。

百年东大:从“中国生物学家的摇篮”到医疗创新重要阵地

东南大学自建校伊始,就开始关注医疗创新及生命科学领域。

早在1920年,东南大学(前身为“南京高等师范学堂”)便成立了中国历史上第 一个生物学系。彼时,担任第 一任系主任的是国内生物学鼻祖秉志,包括戴芳澜、张景钺、蔡翘、童第周等一大批国内知名学者先后在此任教,他们为中国培养了大批生物学人才。

也因此,东南大学被誉为“中国生物学家的摇篮”。

新中国建立后,因院系调整,原东南大学生物学科随医学院迁出,组建了华东军区军医学院(后更名为“南京铁道医学院”),由此,东南大学在医疗创新及生命科学领域发声变少。

不过,随着改革开放,东南大学凭借着锐意改革的勇气,持续在学科建设上发力。

1984年,成立了中国最早的生物医学工程学科;

随后,又建立了国内第 一个分子与生物电子学实验室和第 一个生物电子学博士点,开创中国生物分子电子学学科;

2000年,南京铁道医学院等与东南大学合并,以遗传学为核心的生物学科蓬勃发展;

2019年,东南大学生命科学与技术学院揭牌;

2024年,东南大学医学与生命科学部揭牌。

经过多年沉淀,学科建设成果显著。以东南大学的生物医学工程学科为例,该学科不仅入选了国家“双一流”建设学科,并在“软科·2023中国最 好学科排名”中名列第 一,生物医学工程专业还获批为国家级一流本科专业建设点。

图源:“软科·2023中国最 好学科排名”

毫不夸张地说,东南大学为医疗创新及生命科学领域的相关学科发展奠定了重要基础,也使其成为我国医疗创新的重要阵地。

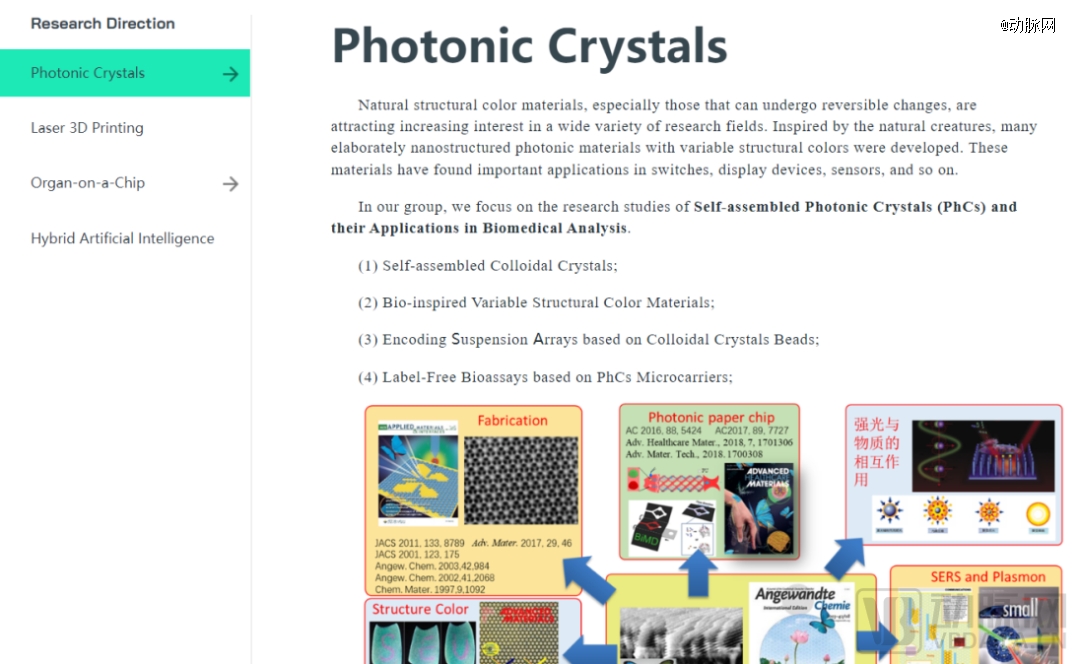

以器官芯片这一前沿领域为例,由于其涉及干细胞、生物材料、纳米加工等核心技术,攻关难度大、成本高,极富挑战性,成为医疗创新领域鲜有团队发起挑战的方向。而依托东南大学生物科学与医学工程学院的资源,东南大学顾忠泽教授团队已经在此深耕十余年,并取得重要突破。

顾忠泽教授团队研究方向,图源:东南大学生物科学与医学工程学院官网

根据《中国教育报》报道,截至今年5月,顾忠泽教授团队已创造四项“第 一”:国际上第 一个太空心血管器官芯片的发射和在轨检测、我国第 一个采用器官芯片数据获批IND(新药研究申请)的新药、第 一个器官芯片国家标准立项、第 一个应用于生物安全防护三级实验室的全自动化成像系统。

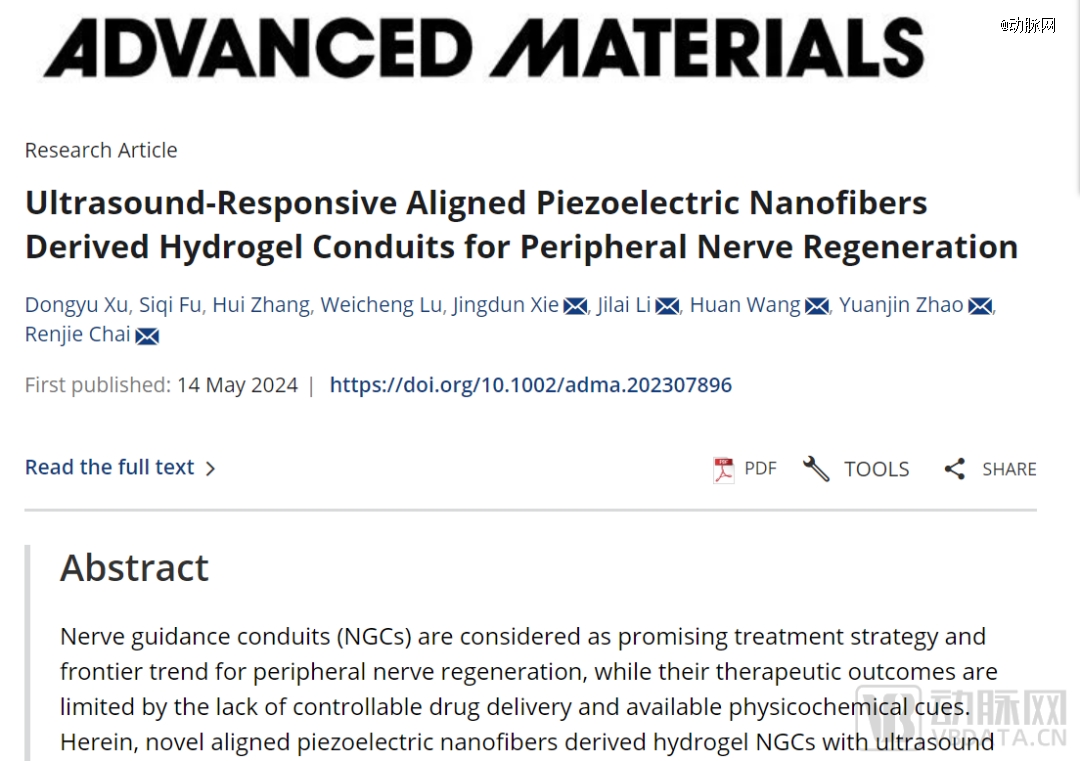

又比如在近些年火热的基因治疗领域,东南大学首席教授、生命健康高等研究院执行院长、附属中大医院双聘教授柴人杰团队聚焦遗传性耳聋临床场景,不断深入研究,正在取得持续突破。

要知道,遗传性耳聋的治疗以助听器和人工耳蜗为主,一直以来缺少有效的药物,基因治疗有望解决这一局面。目前,柴人杰团队联合多家单位相继在权威期刊《Advanced Science》《Lancet》《Advanced Materials》上发表多篇论文。其中,关于先天性DFNB9耳聋基因治疗基础和临床试验研究结果证实了耳聋基因治疗的可行性和安全性,对听力基因治疗领域具有重要参考价值和意义。

今年5月,柴人杰教授团队联合多家单位在《Advanced Materials》发表的研究论文,图源:《Advanced Materials》官网

同时,柴人杰团队开发了翔实的OTOF成药策略,进行了充分的药物安全性、有效性评估,并在此基础上推动了OTOF基因治疗药物临床试验的开展,取得了重要进展,成功恢复多名全聋患儿听力至正常水平。

除了在前沿领域的实现突破,许多教授也在将前沿技术事件与课堂相结合,并将创新的想法植入进课堂与实验室之中。

比如顾忠泽团队在科研上的丰硕成果,就为学院的教学工作提供了鲜活的素材。每个学期,顾忠泽都坚持为生物医学工程专业的学生开设必修课,并在课堂上分享器官芯片的最新研究成果,以此激发学生的学习兴趣和创新思维。同时,他还积极鼓励学生参与数字医学工程全国重点实验室的科研项目,通过实践锻炼学生的科研能力和解决实际问题的能力。

正是在学术、科研领域的不断精进,以及对创新氛围的打造,东南大学在中国医疗创新征程中所扮演的角色越来越重要。

在医疗创新产业乘风破浪,他们都是“东大系”创业者

得益于数十年来对创新人才的培养,一支由东南大学执教老师或毕业学生创办的医疗创新企业开始崭露头角。

今年3月,由东南大学校友曹红光创办的高科技创新型医疗器械公司——魅丽纬叶完成数亿元D轮融资,吸引到中平资本、上海生物医药基金、鼎心、晓池等知名投资机构。自2013年从心血管领域起步,魅丽纬叶持续扩展和优化能量平台向高血压、糖尿病、慢阻肺以及心衰等多重慢病领域深入。

作为专注于微创介入治疗领域的创新企业,魅丽纬叶目前有两大重磅管线:

● 一是在高血压治疗领域,自主研发了Netrod®网状多电极肾动脉射频消融系统,该系统于2019年12月获得了国家创新医疗器械特别审批,2020年获得欧盟CE认证,2021年获得美国FDA授予的“突破性设备”认定,是全球RDN射频临床研究中首 个递交阳性临床结果的注册研究,预期在未来商业化中凭借优异的降压有效性和安全性获得强有力的竞争优势。

● 二是在糖尿病治疗领域,魅丽纬叶携手滕皋军院士团队首创EDN治疗术式,该项目全球首发的临床探索性研究结果显示EDN术式可降低糖化血红蛋白,该试验初步验证了EDN治疗2型糖尿病的安全性和有效性。

魅丽纬叶产品领域介绍 图源:企业官网

今年1月,由东南大学顾忠泽教授科研团队领衔的江苏艾玮得生物完成数千万元Pre-A+轮融资,此轮融资由同方投资领投,靖江金亿、苏州科技城高创二号、中晟红石、融智合兴等跟投。

根据公司官网,江苏艾玮得生物专注于人体器官芯片及生命科学设备研发与生产,产品与解决方案已涵盖器官芯片、生命科学设备、试剂盒、生物材料、肿瘤药敏检测、新药功效/安全性评价、美妆功能/安全性评价、基础科研等,并与国内外知名药企、医院、研究机构及高校达成深度合作,持续推动器官芯片在更多高端医疗器械领域的应用。值得一提的是,江苏艾玮得生物是在东南大学苏州医疗器械研究院的支持孵化下落地。

江苏艾玮得生物器官芯片相关产品 图源:企业官网

除了东南大学师生亲自创业外,不少优秀的医疗创新项目背后,也有东南大学相关团队的身影。

比如成立于2022年6月的南京氧富医疗,就是由北京朝阳医院多学科团队和东南大学人工智能团队共同发起成立。该企业基于诊断级肺血管智能地图,正开发国际领 先的肺栓塞人工智能诊断辅助决策系统,以解决肺栓塞疾病误诊、漏诊比例高的行业痛点。

不仅如此,在医疗创新领域的知名企业里,“东大系”也在其中扮演重要角色。比如华大基因理事长杨焕明院士、诺禾致源董事长李瑞强、麦澜德医疗董事长杨瑞嘉、麦科田生物联合创始人钟要齐、纽欧申医药创始人申华琼,等等。

很显然,东南大学的师生们当前正在医疗创新领域形成更大的影响力,再加上东南大学在各个生物医药方向的科研沉淀以及持续产出的成果转化,未来,东南大学在医疗创新领域必然还有更多可能性。

向医工交叉领域迈进,

东大还有多大想象力?

面对未来,东南大学正在向医工交叉领域迈进。

在东南大学医学与生命科学创新发展大会上,中国科学院院士滕皋军发布东南大学十大医工交叉科技成果。这十大成果涵盖医用机器人、器官芯片、生物功能材料、智能健康装备等前沿方向,相关成果发表在《自然》(Nature)等高水平期刊,并在全国100多家区域中心医院推广应用。

同时,根据官方披露,东南大学医工交叉创新中心计划在未来3年内投入不少于20亿元,打造医工交叉发展战略先导区,聚焦脑科学与类脑智能分中心、智能医学诊疗分中心、器官芯片与药物研发分中心、智能手术机器人分中心、新型细胞基因治疗分中心五大领域,打造“医学+工学”的跨学科课程体系,培养具有工科背景的医学科学家、具有医科背景的卓 越工程师,满足国家战略发展需要。

值得一提的是,为了能解决转化过程中的资金问题,“东南大学南京江北新区医工融合基金”推出。据悉,该基金首期规模3亿元,主要投向高端医疗器械、药械组合产品、基因与细胞治疗等细分领域创新项目和重大创新平台类项目。

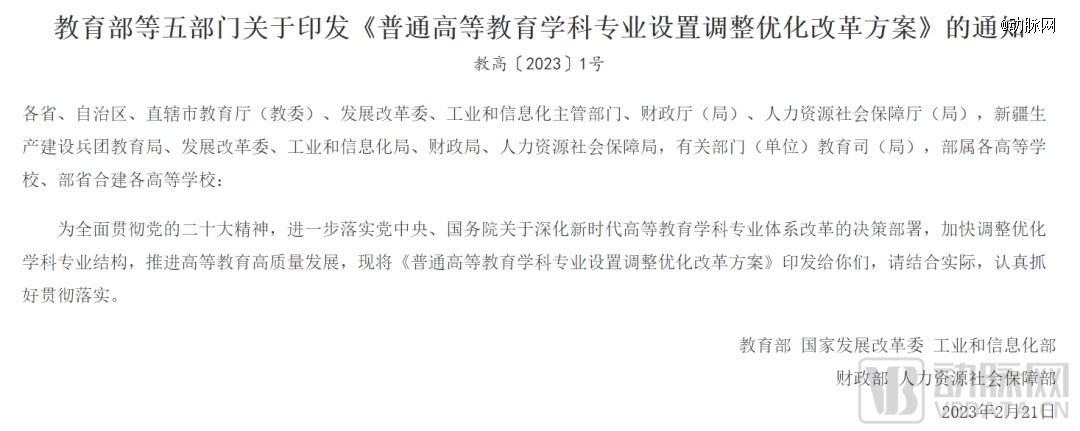

东南大学对医工交叉的重视,与近年国内医学教育大力提倡“新医科”的思路一致。“新医科”是指不断优化专业结构,建设一批新的医学相关专业,强力推进医科与多学科深度交叉融合,以加快高层次复合型医学人才培养。

早在2021年,国务院学位委员会制定了《交叉学科设置与管理办法(试行)》,对交叉学科发展作出制度性安排:明确交叉学科的界定、适用范围、设置与退出等内容,以统一学界对交叉学科概念与内涵的认知,引导社会公众对交叉学科的认同度。

2023年,教育部等五部门印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》,提出要瞄准医学科技发展前沿,大力推进医科与理科、工科、文科等学科深度交叉融合,培育“医学+X”“X+医学”等新兴学科专业。

图源:政府官网

从国家战略的层面看,随着交叉学科研、学、产之间的联动加深,不仅能加强复合型人才的输出,还能为产业创造更大价值,成为科技创新的源泉。

反映在医疗创新端,未来的医学科学也势必伴随医学与工程技术的结合而向前推进。此外,通过医工结合,研发具有中国自主知识产权的高性能医疗器械重点产品,已成为健康中国战略指导下,每一个创新者都需要回答的时代命题。

毫无疑问,在中国正在走向源头创新的黄金时代,东南大学的师生们与时俱进,将在不断创新和发展中,推动我国医疗创新事业迈上新台阶。

参考资料:

1、东南大学生命科学与技术学院官网

https://ils.seu.edu.cn/22852/list.htm

2、揭牌7家重大平台,还成立“重磅”科学部!东大这场大会,亮点不断!

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1800384466231755606&wfr=spider&for=pc

3、南京985,正排队宣布融资

https://mp.weixin.qq.com/s/xFmlknl1FtrfoMJDO_RlSA

4、Ultrasound-Responsive Aligned Piezoelectric Nanofibers Derived Hydrogel Conduits for Peripheral Nerve Regeneration

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202307896

5、教育部等五部门关于印发《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》的通知

https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-04/04/content_5750018.htm