大洋彼岸传来一声叹息——美国明星电池创业公司Ambri Inc.正式向特拉华州法院申请破产。至此,这家液态金属电池“鼻祖”倒下。

成立于2010年,Ambri创始人是来自麻省理工学院的材料化学教授,所专注的液态金属电池一度被认为有望取代锂电池。一路走来,Ambri最大的背书是比尔·盖茨,他连续押注多轮投资,因此公司也吸引了一众知名投资人,累计融资超14亿人民币。

2024年,欧美宣布电动化进程放缓,新能源电池商业化前景更加黯淡。而此前或许是技术过于超前,Ambri早已危机四伏。最终,在全球新能源最蓬勃的年代里,这家电池佼佼者黯然退场。

这样的一幕,同样也给我们新能源电池行业敲响警钟。

一家明星电池公司倒下

融资超10亿,大佬押注

这是一个师生联手创业故事。

联合创始人Donald Sadoway博士,麻省理工学院材料化学名誉教授,著名电池专家,也被称为液态金属电池之父。他曾获得过欧洲发明家奖,被时代杂志评为 2012年100 名最具影响力人物之一。

找到替代锂离子的新能源电池,一直是Sadoway的心愿。2005年左右,他在实验室带着研究生David Bradwell研究液体金属电池,并于2009年公开这一成果。

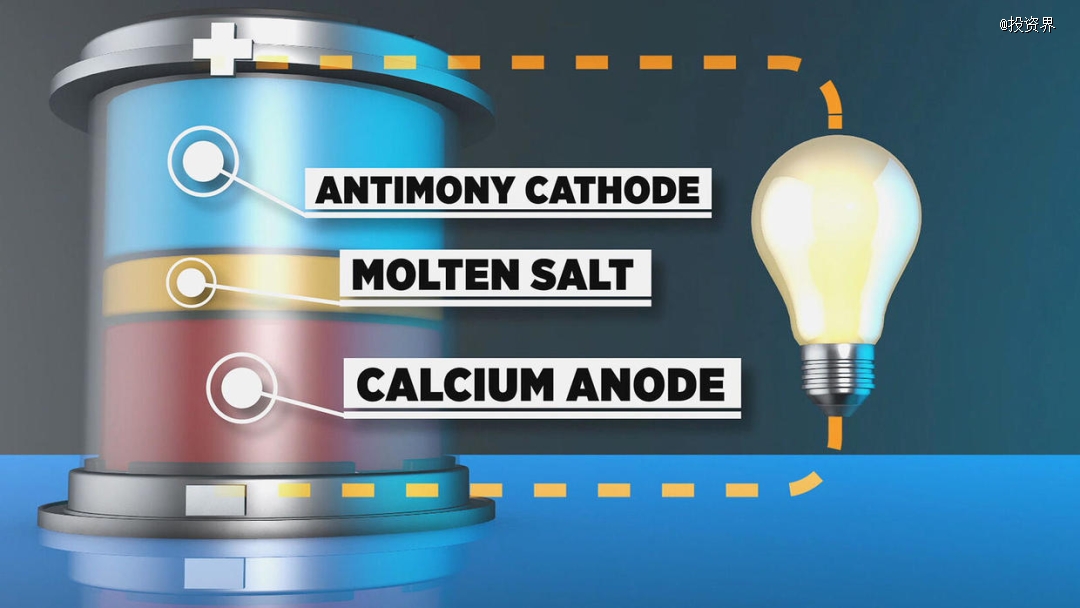

顾名思义,液态金属电池的阴极、阳极和电解质均由高温下的液态金属组成。Sadoway找到的“配方”是负极用镁(后改用钙),正极用锑,电解质为熔盐。通过将电池加热到 500°C,产生的电化学反应可以储存或放电电力。全液体减少了电池中可能发生的电极退化,使用寿命长达20年。

最重要的是,电极材料的成本是锂电池的三分之一。

以此科研成果为基础,2010年Sadoway和实验室同事Luis Ortiz等多人共同创立了Ambri 。此后数年,公司产品不仅通过第三方安全测试,还签署第一批商业合同,其中就包括与微软的合作。

这当中有一段插曲:Sadoway在麻省理工开设的固体化学概论听起来乏味,却总能吸引大批新生踊跃选修,甚至一度在社交媒体上掀起热潮。

而比尔·盖茨正是Sadoway线上课堂最忠实的“学生”。他盛赞Sadoway为世界上最好的化学家,由此二人结下缘分。2009年,比尔·盖茨特意来到麻省理工拜访Sadoway,并留下一句话:如果有一家液态金属电池的初创公司,他愿意提供资金支持。

因此,Ambri成立后很快获得了数百万美元融资,投资方包括来自比尔·盖茨、法国石油巨头道达尔和美国能源部等,阵容豪华。

此后,比尔·盖茨继续加注。2014年,Ambri宣布完成3500万美元融资,由Khosla Ventures领投,比尔·盖茨跟投。

2021年,公司再次获得1.44亿美元投资,印度巨头信实工业旗下新能源基金领投,比尔·盖茨继续跟投。彼时,作为产业投资方的信实工业,还与Ambri洽谈在印度设立制造和分销工厂的事宜。

不曾想,仅仅过了三年,Ambri走进绝境。

为何陨落?

唏嘘之余,Ambri的倒下值得细细复盘。这也是新能源赛道里一个高校科技成果转化的失败案例。

表面上看,最直接的原因融资失败导致资金链断裂。2023年,Ambri 筹集一笔3亿美元的F轮融资,遗憾的是主要投资者在最后一刻退出,此次融资宣告失败。

“虽然Ambri的电池成本不高,但从头开始建造电池工厂的成本很高。”公司首席财务官坦言,高昂的工厂研发成本压垮了他们。

液态金属电池的产品雏形是实验室规模、低成本的电池储能设备,要将其变成一个真正的商业化产品并非那么简单。从实验室到产品线,从产品到量产,其中有着巨大的鸿沟。事实证明,Ambri一开始使用的镁和锑基化学物质没那么易得,合成制造门槛很高。

屋漏偏逢连夜雨。按照计划,Ambri的商用电池应该在2015年开始交付。但电池的密封件持续出现问题,这一年Ambri解雇了四分之一的员工,重新开始进行技术研究。

尽管此后用钙替代了镁,实现了技术突破,但Ambri的产品并没有从安全、性能、性价比等方面表现出足够的“颠覆性”,自然也不可能乘上新能源汽车起飞的东风,其产品应用也多是风力发电和太阳能发电的储能端。

更致命的是公司始终没有实现量产。零星订单来自股东方公司微软等,离真正的商业化并实现自我造血的距离还有很远。

Ambri的溃败,也算是锂电池替代者们集体失落的缩影。

电池行业就像新能源汽车一样,永远不缺火爆的新产品,也不缺“陨落”的流星。半固态电池、黄金电池、锌电池……喊出替代锂电池的后来者此起彼伏,但至今无人撼动其地位。

相反,锂电池则始终傲立潮头,性能不断提升且降价幅度惊人。尤其随着新能源汽车的崛起,中国的锂电池行业在全球的份额实现了从0到60%的大跨越,涌现出宁德时代、亿纬锂能等行业巨头。

想要真正替代锂电池,新技术不仅需要有极其强大的技术壁垒,并必须通过优秀的市场表现来证明自己。很可惜,留给Ambri时间已经不多了。

新能源电池一场出清潮

Ambri不是个例。去年6月,德国电池公司Blackstone Technology(黑石科技)宣告破产。曾经,这家公司通过3D打印技术生产电池,试图引领电池技术的革命,却没有活过4年。

不难发现,二者破产原因十分相似:从未批量生产,技术路线无法走通,同时产品类型受到市场挤压,最终在短缺的现金流和亏损中倒下。

如此一幕,为国内新能源电池敲响一记警钟。

近年来,受下游新能源汽车、储能等场景带动,我国新能源电池行业迎来扩产周期,大批新玩家入场,无数明星企业涌现。眼下行业来到下半场,一场愈演愈烈的淘汰赛随之打响。

今年初,蜂巢能源董事长兼CEO杨红新在微博中提到,公司为了应对行业形势变化,已启动以“高质量经营”为任务的变革,包括上游孵化业务瘦身、加大实施末位和绩差人员淘汰等——简而言之,裁员瘦身,降本增效。

早在去年11月,老牌动力电池企业捷威动力发布了一则《公司停工停产、员工放假及培训通知》,将生存困境摆上明面。曾经,这家公司在纯电动乘用车动力电池出货量排名中位列前茅。

据不完全统计,自去年5月起,已有珈伟新能、厚能股份、宝能汽车旗下项目昆山聚创新能源等近10家企业退出锂电池产业链。同时,我国新能源汽车市场实现装车配套的动力电池企业在2022年有57家,去年则为52家。换言之,一年过去,就有5家颇具规模的动力电池企业出局。

“行业竞争已经到了深水区,大家都想赶在最后的窗口期研发扩产,但资金是个现实的问题。”一位行业人士表示,他能够清楚地感觉到,曾经火热的新能源电池行业正迎来一场淘汰赛。

融资数据说明一切。据不完全统计,在风云激荡的2022年,我国锂电池行业投融资事件一度超过120起,披露金额超过500亿元——反观今年前4个月,行业融资事件不足30起,披露金额不足20亿,下滑明显。

于是,竞争和博弈登上舞台。有人“卷”技术,将固态电池、钠电池、大圆柱电池、超快充等新技术趋势视为下一个周期的入场券。有人“卷”价格,宁德时代、比亚迪等头部电池企业,受上游原料价格和下游低价促销影响,纷纷降价。

悄然间,电池出海成为新出口。宁德时代、亿纬锂能、中创新航等,纷纷通过在海外建设基地、办公室打开新的市场增量,摆脱红海竞争。

犹记得去年清科年会上,明势资本创始合伙人黄明明提起,有海外LP质疑道:中国新能源每年新增的千兆瓦时远远能够超过消耗的千兆瓦时,会不会出现类似之前光伏产能过剩的情况?

他的回答是:真正的优质产能永远是稀缺的。与此同时,过剩的落后产能会在未来几年加速出清。

这一幕正在上演。