这两天,很多人在“二舅”的视频里看到了自己,“二舅”所衍生的各种讨论,也远远超过了一则小小视频所能承载的限度。

“二舅”的故事似乎展现了一种如今已经稀缺的“堕甑不顾”的古朴智慧,就像二舅忽略掉隔壁村当年学习还没他好、如今生活比他富足的老头一样。这个时代的幸运儿仿佛已经完全被他淡忘,经外甥提醒才想起来,“好像确实有这么个人”。换作任何一个人,望着隔壁村的老头,大概都会觉得这太像是自己被命运偷走的人生。但“二舅”似乎不会这样想。

再一次看完“二舅”的故事,我想起《世说新语》里的一句话:“我与我周旋久,宁作我。”

这两天,几乎所有人的朋友圈都被“二舅”刷屏了。7月25日,B站UP主“衣戈猜想”发布的一则视频《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》在网络上引起了极大的反响。

11分钟27秒的视频,浓缩了二舅充满波折又庄敬自强的一生。而马后炮地来看,“二舅”能够火爆,实在是太正常了。

首先给人留下深刻印象的,是它的文字平实又诙谐,充满了奇妙的比喻——形容二舅居住的老屋有多老,是“建它的时候还没美国”;形容意外残疾后的二舅被老师们再三劝说仍然不愿意回去上学,是“像一位断了腿的卧龙先生”;形容自学医学知识也没能让腿复原的二舅不愿出门,整日呆坐在院子天井里观天,是“像一只大号的青蛙”……

事实上,这个被很多人称为“今年看过*的视频”的诞生,其实出于一个偶然的机会。前些天,“衣戈猜想”回了趟因为疫情而阔别三年的老家——一个位于华北地区的小村落,带着妻子和年幼的孩子看看老家的乡亲。

短短三天内,《回村三天,二舅治好了我的精神内耗》的播放量已经超过1900万次,迅速蹿升并保持在B站排行榜*名。

影响力还不止于站内,流量像潮水般涌向这个初为人父的年轻人,他也透过媒体和社交平台对网友关心的问题一一回应:自己没有团队、二舅的残疾证早就办下来了、不会让二舅直播带货……

7月26日晚上,“衣戈猜想”接受了《新周刊》的采访,与我们聊了聊创作理念、职业选择,以及意外走红后的种种尴尬。

专访衣戈猜想

新周刊:这一次回到老家感觉有什么变化吗?毕竟也有段时间没回去了。

衣戈猜想:最直观的感受,村子其实是越来越新了,但村里的那帮人也是越来越老了。

这村子真的是变得很新,很多老屋都推倒翻新,然后村里、镇上、县城都拨款,修建了一些健身器材和便民服务点。反正感觉跟我三年前回去的时候相比,变新了好多。

但是很多老头——就是我视频中说一个老头发现电磁炉坏了,我二舅过去修理时才发现其实是电源线忘了打开的“可怜的老头”——那个老头,我三年前见他的时候,他走路还非常快,像个年轻人,可这次我回去看到他,他仿佛是突然间就走不动了,在扶着墙走,我心里就特别不是滋味。

新周刊:你在采访时提到过,二舅除了因为医疗事故造成的腿部残疾之外,其实本身也有家族遗传病,现在手会一直颤抖,我看到视频开头的姥姥也会这样,所以你说她是“一个每天都在跳popping的老太太”,其实是这个意思吗?

衣戈猜想:对,我姥姥已经抖得很厉害了,二舅抖得也越来越厉害,现在轮到我妈也开始抖了。

新周刊:你好像会用有一些比较冷幽默的表达,去消减一些他原有的一些苦难或者悲伤的意味是吗?

衣戈猜想:对,虽然学生们可能会认为我是一个很幽默的人,但其实我感觉我能写出很多特别悲的东西来,毕竟这个故事它本身在这(不用过多渲染就已经很令人动容了),如果我想的话,我其实可以让大家从头哭到尾的,但是我感觉那样非常没有意思。

所以,我其实有意地在每隔30秒或者1分钟,我就故意地去消解一次,让大家笑一笑。

因为我感觉其实生活当中也是这样,包括二舅,他在经受所有的苦难的时候,他某一天也会因为某件事情而很开心,我觉得这才是真正的生活。哪怕是最苦难的生活,可能在它里面那么一两个瞬间,你也是有点开心的,所以我是故意那么设置文稿的。

而且这也比较符合二舅他本身的人生。他的人生是过得特别苦的,所有身边熟识他的人都觉得他特别苦,但其实他自己本身没有觉得那么地苦。

新周刊:会不会是他现在已经过了很长一段时间,他现在的看法是这样,完全放下了,但在他苦难发生的当下,他也很难一下子就接受这样的命运?

衣戈猜想:是这样的。他其实连续三年基本没走出家门,这三年我觉得他应该就是完全“摆烂了”,陷入了巨大的那种无望当中,但是后来据我妈、我大姨还有我舅舅们说,他走出院门走去生产队做木工活的的时候,基本上就已经开始每天能跟大家说说笑笑了。

新周刊:现在二舅和姥姥知道他们在网上有这么火吗?

衣戈猜想:姥姥是完全不知道,因为有时候她的神志甚至已经不是很清楚了。二舅知道,但他并不太相信。

我从昨天晚上(即7月25日晚上)到现在(7月26日晚上)跟他视频了4次,告诉他他现在出名了。我是想让他高兴一点,可他真的是搞不懂什么是B站、什么是热搜,这些网络上的东西他完全不知道。我跟他说,你信不信有上千万人看过你的故事了,他就在那“哈哈”地笑,他那个笑我知道,就是完全不相信的意思,因为他习惯了我一直哄他开心。

到现在为止我给他打了4次视频了,其中有2次他在给别人家修东西,也忙着,顾不上搭理我。

新周刊:二舅现在其实已经能够“玩转”智能手机了吗?至少可以跟你比较顺畅地进行视频通话?

衣戈猜想:他基本上就会干两件事情,一个是跟我们视频,另外一个就是在短视频平台上刷维修知识的视频。他也没有别的感兴趣的东西,所以当时我还特别好奇,我在他手机上划了得有五六十次看能不能刷出其他类型的视频,结果推荐出来还是有大概90%是关于维修知识的,剩下10%是农村一些老太太跳广场舞的。

新周刊:既然村里大部分是老人,会不会村民们其实也不太清楚,现在这个视频是在网上已经有这么大的热度了?

衣戈猜想:我一直也是这么以为的,但我今天下午听我妈,还有我弟弟跟我说,好像现在全镇都已经知道这件事情了。因为这些乡镇上的这些人,他们的孩子都在县城工作或者上学,这些年轻人是刷微博、刷视频的,刷了之后他们就会发到自己的家族群里面,到现在整个乡镇都知道了。所以我跟我弟弟今天一整天都在我们村的群里面哀求大家,不要暴露我家的具体信息。

而且,我从前的很多学生也给我发了好几篇公众号文章,那些文章会说我这个故事从头到尾每一个字都是假的,都是我精心编造出来的一心想故意博人眼球的故事。

很多人说,视频里的事情全部都是假的,因为理论上不可能给人打针就打成了残疾,那时候的军人家属不可能住进部队,首长也不可能跟普通人在一个澡堂子里面洗澡……

这些文章的阅读量都非常高,我以前也完全没有处理这类事情的经验,我甚至一度想咬着牙,直接把村里这个地址公布了。不信的人你们全去采访,如果有一个字是假的,我就给大家道歉,把自己的视频全删了,我不做自媒体了。

可是我再一想,觉得这样做会把二舅给害惨了,所以这会儿我也有点郁闷。我的学生们一直在那些文章下面跟他们斗智斗勇、帮我澄清,但好像文章底下评论点赞靠前的留言,还是非常认同文章的观点,认为我是个编故事的骗子。

新周刊:现在等于你陷入了一种两难状态,你不去回应他们,好像就没有办法自证清白;可你一旦给出了二舅的具体信息,二舅可能就会像“大衣哥”或者“拉面哥”这种生活在农村地区的网络名人一样,在生活中受到一些骚扰,会有人到住处附近去拍视频蹭热度。

衣戈猜想:是的,我如果真的让很多人都知道了地址,我觉得(被骚扰)这是一件必然的事情,“拉面哥”那件事从他曝出来的*天,我就在持续地关注,一直到今天杳无音讯了、一地鸡毛了,所以我对这件事情还是有类似这种切肤之痛的。

新周刊:如今素人意外走红,继而被迅速消费(无论是被别人消费还是自己消费自己),最后被遗忘,仿佛已经成为一种常见现象,你觉得舅舅可以通过某种方式跳出这种怪圈吗?

衣戈猜想:不是跳出这种怪圈,是我*不会去曝光二舅的信息,我都不会让他探索这个圈子。

首先,二舅本身*不愿意做这个事情(通过直播带货等方式收割流量),然后退一万步讲,如果他有这个念头,他非要靠这些,能收割一波流量就收割一波流量,类似“哪怕只有7天的热度,我也要挣够10万块钱”,如果真到了这个地步,我会直接拿10万块钱给他(让他别去直播),10万块钱我还是有的。

新周刊:二舅的收入主要是来自哪方面?他现在全职照顾姥姥,那么他们日常生活是靠什么维持?

衣戈猜想:他现在没有任何收入,一分钱收入也没有。因为他现在照顾姥姥,也没有不能做木工活,他会给人维修东西,但那怎么可能收钱呢?大家都是一个村的。

然而,虽然他没有任何收入,可他也不需要花任何的钱。

姥姥虽然非常老了,但还不需要看病。而且二舅给村里人所有人修东西是这样的,村里人就是什么时候东西坏了,往他那一放,想起来了再去他那一拿。下次去地里干活的时候,顺便把家里面的地里面长出来的黄瓜、西红柿、玉米就直接扔到他们家院子里面了,也不用打个招呼就走了,所以我说我二舅有点像菩萨一样,接受四方供养,他这几十年都没买过菜。

新周刊:所以他仅仅靠村里人种植的蔬菜就可以实现自给自足,但他自己不种地了是吗?

衣戈猜想:他种不了地,从来没有种过地,他吃的所有的菜都是村里人给的。因为你想想,他给你家修好一个冰箱,你如果送到镇上、送到县里,前前后后一共花200块钱,你给我二舅送几斤玉米,那成本可能只有3块钱,所以大家也挺喜欢给他送的。

新周刊:你视频标题里写“二舅治好了我的精神内耗”,那么原本是因为什么陷入了内耗呢?这跟你从教培转战自媒体的职业选择相关吗?

衣戈猜想:没有,这是我个人性格方面的问题。因为从小就一直在“出人头地”和“做回自己”之间来回摇摆、拧巴,我又是一个容易胡思乱想、比较悲观的人,这些特质就会真实地反映在我做的每一件事情上。

比如说我做了自媒体,在“流量焦虑”和“做自己喜欢的作品”之间,依旧会很纠结,很多心力耗在这上面,时间长了就会累。

新周刊:这一次是有什么契机想到要回老家几天?

衣戈猜想:因为疫情的缘故,三年没有回老家,我又刚有了小孩,村里很多老人还从来没见过我的孩子,所以必须回去让他们见一见,不是专门为了拍二舅而回去的,而是很顺理成章地。回去以后上一个视频做完了,心想既然回来了,下一个视频要不就拍一下二舅的故事吧?

新周刊:你在全职做自媒体之前,做过将近10年的高中历史老师。我们也注意到其实在“二舅”视频发布之前,你就已经在业内小有名气,制作过播放量超过1300万的视频。前不久有媒体解读了一下你的“爆款方法论”,认为你在视频领域的成果,得益于之前做教师时期的积累,“准备文案相当于备课,做视频相当于上课”,你觉得这种分析有道理吗?

衣戈猜想:我觉得还是挺对的。我现在回想起来,这10年做老师的经历可以算作为当自媒体的一种经验积累。我常常跟年轻老师讨论一个问题:“到底是发现相对论更难,还是给一个中学生解释清楚相对论更难?”我觉得搞不好还是给没有相关基础的人解释相对论的任务更难。

这又引出一个问题,我会想,爱因斯坦和郭德纲究竟谁更适合做高中物理教师?当然,两个都很困难。爱因斯坦的困难在于,他会觉得很多知识点是理所应当的,这还需要解释吗?郭德纲的困难在于,他可能首先自己就很难弄懂。

但我认为,即使他花10年的时间把中学物理知识自学下来,让他跟爱因斯坦比赛的话,我觉得还是他会赢。因为他更接近普通人的视角,他会想着“这个知识点学生会不会没听懂”“这个地方容易有误解”“这里这样讲才会比较有意思”,这种长期工作下来形成的肌肉记忆,带到自媒体行业来,我觉得可能也是有点帮助的。

还在教培机构工作时,“衣戈猜想”就上传过跟学生上网课时斗智斗勇的视频片段。

新周刊:你在去年年底从上一家教培机构离职,现在网上还有很多学生表达对你依依不舍的情绪,当时是怎么想到要离职的呢?

衣戈猜想:我过了30岁生日之后,其实自己有点吓了一跳,就感觉我一下子变得这么老了。

我对上一家单位其实还挺喜欢的,我很喜欢,老板也还挺喜欢我,但我不想再受任何约束。我希望我想做什么就做什么,一个视频从头到尾,从选题到文案到做视频,我一个人说了算。抱着“想要自己做点事情,自己能够决定点事情”的念头,我就离职了,当时那段时间“双减”政策的影响,冲击到了我所在的机构,但是没有冲击到我。走了之后,我的同事、学生都很不舍,我也挺郁闷的。

新周刊:在跟你接触之前,我们可能会想当然地觉得受到行业政策变化的影响,你还在帮助很多同学提高成绩、在很有工作成就感的时候戛然而止,但这似乎是种误解,其实做自媒体完全是你的个人选择?

衣戈猜想:没错,我看现在好几篇公众号都是这么写的,这样写好像流量会更大一点,但是这完全不符合事实。

新周刊:视频火了之后,很多人都被二舅曲折的人生和强大的心态所震撼。有人翻来覆去地观看,从中汲取了巨大的精神力量和面对生活的动力,也有人提出疑问,认为“看到二舅的悲苦人生和乐观态度,然后自己获得了能量,这也是一种精神胜利。二舅的问题、我们的问题,其实都没有解决”。

你如何看待这些解读?

衣戈猜想:我觉得很欣慰,我本身拍视频纯粹是为了记录二舅的生平,没有流量上的考虑,如果这个视频能够对看到它的人有正面的激励,我会很开心,如果无感也没关系,我可能会觉得抱歉,浪费了大家一点时间,但哪怕有一点点触动,让观众有所收获,我就非常满意了。

视频下的很多评论我也发给二舅了,虽然里面有很多网络用语,不过我给他“翻译”了一下,我能感觉到他也是开心的,但他从来没有产生过要出来跟大家交流一下的想法。

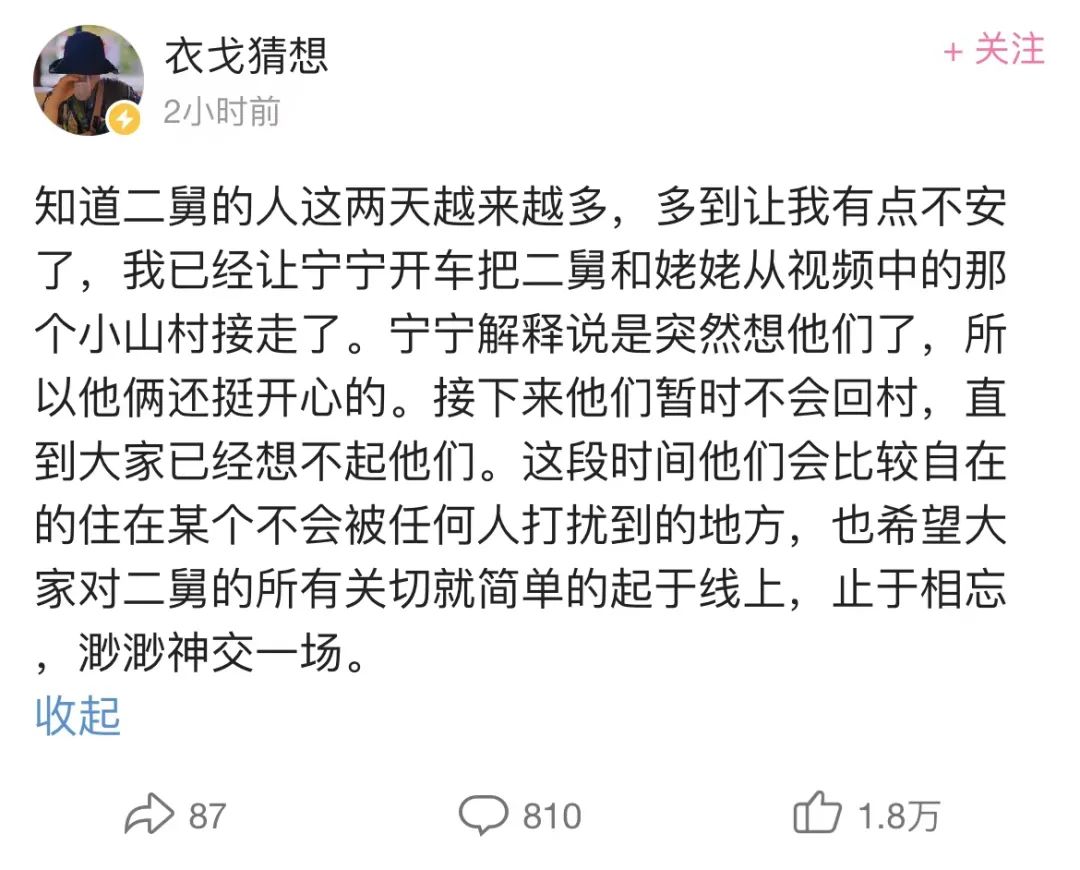

最近,我也让我弟弟密切关注下村里、村群里的一切动向,明天也让宁宁(二舅收养的女儿)再回一下村。如果说,真的有人扛着镜头去找二舅的话,我就让宁宁带着他去县城里面住一段时间躲一躲。

我真的不希望有任何人去打扰到二舅。

今天上午,“衣戈猜想”发布动态称已经暂时将二舅和姥姥转移进城。