2022年下半年的最近几周,一位在高校的医学教授常常被天使投资人找上门,其频率创下过去两年之最。来找他的,无一例外都向他伸出了创业的“橄榄枝”。

“他们手上有几十个项目,基本上全是高校教授创业的早期项目,投资规模多在小几百万(元),比天使轮属于种子轮还要往前。有投资人曾表示,现在投资机构对高校科学家的争抢,已经到了科学家都快不够用的地步。

为了说服看中的科学家创业,有的投资机构堪比“保姆”,花尽心思创造一个相对成熟的环境,降低科学家做决策的难度:比如帮助搭好团队雏形,找到CEO的候选人;资金基本到位,根据管线进度有额外奖励;选好厂址,和地方的招商引资部谈好租金等——科学家需要做的,只是拿出研究成果来转化。

甚至如果创业项目黄了,投资机构承诺他们会兜底。“说好听点是孵化项目,难听点就是攒局。”这股热潮不仅环绕着高校教授,连刚毕业的博士都裹挟其中。

“如果你是他的导师,学生都已经转身成业界大拿,一创业就拿到了千万(元)级别的资金,累计融资加起来好几亿(元),你不会也想创业吗?”很多时候,高校教授像被推着踏入创业的洪流。

事实上,几年前,投资机构都不太敢在高校里找项目,热钱还都涌向融资在后期轮次的项目,特别是pre-IPO这个阶段。如今投资人积极去高校找项目的热潮是如何兴起的?现在高校的科研转化到了收获期吗?

01、Biotech估值阵痛,挤向高校的“早期”项目

事实上,无论是诞生于高校内还是高校外,早期项目在三四年前完全是另一番景象——那时“早期投资已死”的论调还在大行其道。 从去年起,追捧早期项目的火焰越烧越旺,吸金能力越来越强。

动脉橙果局统计的2021年中国医疗健康领域共发生了59起早期投融资事件,其融资总额达到25亿元,创造了历史新高。

其中最不容忽视的变化是,曾经从天使投资败退的一线机构们,重新杀回来抢夺天使轮甚至是种子轮的投资,比如高瓴、红杉等机构。

在挤向早期项目的热闹之下,是中后期项目估值的阵痛一次次袭来——腰斩的估值或者是打骨折的市值。

整个创新药的估值正经历去泡沫化的艰难时期。这份艰难,很多卡在后期融资的企业可能深有体会:下一轮融资遥遥无期,上市仿佛愈发艰难,有的不得不自降身价(估值)到原来的30%。

对它们而言,一级市场的投资人不太愿意陪跑了。但就在两年前甚至一年前,它们还是投资人们挤破头争抢的座上宾。“很多进入到pre-IPO阶段的企业,可能有十几个或者几十个投资机构在后面排队进去(投资)。”

此前企业上市股价即暴涨,投资人进入的轮次离IPO越近,就越能在短期超高获利。在一位投资人眼里,那时一二级市场的估值都愿意透支预期,在药企管线推到二期临床时,就会按照DCF(现金流折现)给到一个能有序增长的估值。比如二期阶段的估值约50亿,如果顺利进入三期,估值翻番到100亿,那么一级投资人便按照百亿估值退出。

“对于大多数临床早期的管线,这样的估值预期透支太多,没有考虑到研发可能失败或者竞争格局恶化的可能。”二级市场考虑到可能无法再赚到超额收益,选择将估值的时间点不断后移——等到药物获批上市甚至进入商业化阶段。

以上面的例子来说,二级可能认为50亿元才是一个公允的估值。估值被打回去了,这就出现了一二级估值倒挂。与之伴随的就是自去年下半年,无论是港股还是科创板,上市即破发的现象屡见不鲜。

以前看到一个泡沫快起来了,用手捧一把传给下一波人,下一波人还接,现在他们不接了。泡沫在破,估值逻辑也在推倒重建。

如今,一级市场投资人特别害怕成为接盘侠,“即便企业万幸没死,大概率也是流血上市,以那时的市值退出就亏了。”

没有动力投后期项目了,他们纷纷转身看向早期项目。投早期的一个好处是,其估值还相对较低。一位投资人表示,可能投几百万最多一千万人民币,就能有相当高的持股比例。

如果说以前“猛砸”后期项目是寻找确定性,那么现在广撒网“砸”早期项目,期待砸中未来的独角兽,算是寻找可能性。

除了赚钱这个简单粗暴的原因,跟随创新的风向是更深层的因素。无论是政策还是资本市场,自2021年下半年都在“喊话”:源头创新/自主创新才是未来,模仿创新的时代将一去不返。

去年7月,监管层开始直击创新药的同质化。同年9月,海和药物IPO折戟,成为科创板注册制下首家二次安排上会被否的医药企业。外界将它解读为“license-in”模式是上市被否的主要原因之一,实际上此前“license-in”模式鲜有失手,几乎成为一众企业上市的通用阶梯。

中国创新药过去或许还能靠fast-follow/me too/me better占有一席之地,如今追求first in class/best in class才能走得长远。

从源头寻找真正的创新,就要去人才在的地方,这些年,也有不少海归回到国内高校做科研——经过几年的沉淀,高校里不错的科研成果开始陆续转化出来。

中国高校也确实出现了一批科研转化成果,主要分布在清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、上海科技大学等。其中北京大学邵峰院士创立的炎明生物,是采访对象们提到最多的一个例子。

此外,如今站在风口浪尖上的新冠口服药,就有一个早年间高校转化的例子——真实生物的阿兹夫定。2011年,常俊标从郑大的实验室以4000万元转化出来了阿兹夫定(FNC)项目,当时他是河南郑州大学的副校长兼化学系教授(现为河南师大副校长)。

美国高校的科研转化常常被拿来做参照,根据多方数据推算,目前美国大学的专利转化率为50%左右。这些技术专利或被卖给企业,或由科研人员孵化借此创业。总的来说,在海外高校已作为重要力量之一,汇入到整个产业创新链条的循环中。

如今国内的资本正在押注本土高校的创新能力,将其视作一座源头创新的金矿,等待充分地挖掘。那么回到现实,高校的科研转化走到哪一步了?

02、创新药源头落伍,转化项目少

助力产业创新,高校准备好了吗?

一位创新药科研人员清晰地记得,大约10年前,他所读学校的教授研发的小分子药,成功转化给了一家药企,随后药企将该药推向一期临床。

“这个药不算特别牛,可能算me better。”他说道,但当时能做到科研转化的教授屈指可数,于是这个教授就成了标杆人物,去很多地方开讲座、作报告。

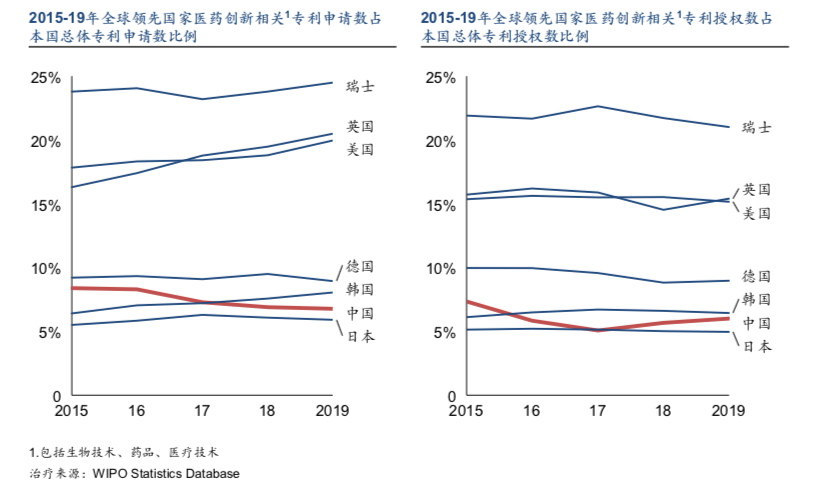

数据显示,近五年来中国医药创新相关的专利申请和授权数量占中国专利总量的比例不足7%,和瑞士、英国、美国(15%-25%的比例)相比差较远。

从专利转化的情况看,国内高校和科研院所同样存在差距。在《2020年中国专利调查报告》中,在1100余所受访高校和科研单位中,有效发明专利的实施率,低于美国高水平高校约37%的专利转化率。

图片来自:中国医药创新促进会

“如果想把高校现有的成果转化成功,基本上是天方夜谭。”有教授坦言。这里的转化主要指的是专利技术向商业应用的转化路径,比如售卖技术方案/技术实施许可,或是创立biotech继续推进研发管线。

全国成千上万个教授做创新药的基础研究,但最后孵化出公司或者授权出去成果的也就几十个,转化比例不大。“即便是比较重视转化的高校,其转化成果也还停留在刚及格的水平。”另一位投资人也反映,目前全国所有高校只有几十个成功转化的项目。

据上述教授观察,成功转化的多是me too和me better,技术门槛不够高。放在10年前,这样的药还是为人称道的经典案例,现在它的光环不再耀眼。

有一些高校教授做科研转化的意愿比较强烈,他们积极寻找投资机构。一位投资人透露,很多项目已经不算多创新了,甚至在制药界有点落伍。

不久前,他刚接触了一个教授主导研发的小分子药,它做了双靶点和机制上的探索,称该药优于同靶点药物。“从机制上,它没办法证明自己比得过临床进度跑到前面的同类。”这种情况下,他只能婉拒。后来他翻阅了教授发表的文章,发现这是其老本行,过去十几年甚至几十年都是研究该药。

但国内还是有少量技术成果能够跻身全球前列。

最近一位投资人看到了某高校教授在CRISPER技术上的底层突破,一直以来Cas酶被国外专利垄断,国内使用这个技术有很大的专利风险,而该教授筛选出了新的Cas酶。“以后(新Cas酶的)专利就掌握在中国人自己手中,这是挺扬眉吐气的事情。”

对于这类走在前列的科学家,业内人士描绘了这样一个画像:他们的年纪不是很大,大约在40岁到50岁之间;他们是比较新锐的科学家,在国外做了博士后。

这两年,AI制药算得上是高校医药创新转化的高光领域。“这个行业几乎被高校通吃,高校中研究AI制药的(教授)基本都孵化出企业了。”一位业内人士发现。

2020年,当时产业界鲜有AI制药这样的业态,反而因为政策支持,高校积累了这方面的基础研究。当资本发现业界没有人,那只能去高校里找。

“感觉研究这个赛道的科学家几乎都有公司,即便你不想做,别人都在后面推你去做。”上述教授曾看到一个刚毕业的博士刚创业就拿到了2000万元。资本盛情难却,不下场好像都对不起资本市场的热情。据他统计,有十多个AI制药公司都是高校老师创立的。

尽管在AI制药领域,高校几乎独揽了全部的科研转化,算得上是其诞生的摇篮。但AI制药产业的体量毕竟还小,在创新药领域里,只占极少部分。

03、失落的转化:困在体制里

在高校研究多年,基础研究走到了转化这一步却有点尴尬。

有业内人士介绍,以他从前年做研发的经验,科研人员有时要深挖课题组传承下来的课题,或者是自己专长的领域。“有点像闭门造车。”他说,在立项之初,科学家其实很少调研产业界的应用、价值和竞争格局。

实际上,高校的评价指标往往决定着科研价值的风向。很长时间以来,“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖励”的风气在高校体系中较普遍。特别是“唯论文”的风气最为突出,一位高校的教授感受到是,影响因子依旧扮演着“指挥棒”的角色。

影响因子一般指的是期刊影响因子,曾有青年科学家透露,博士毕业或职称晋升的“硬标准”是学术论文须发表于SCI、EI收录的期刊或在影响因子3.0以上的SCI期刊。SCI、EI都是世界著名的科技文献检索系统,其中以SCI最为重要。

可以看出,影响因子直接关乎毕业、个人晋升、经费申请等现实问题。

由此带来的结果是,大家都扎堆去能多产论文的领域,而对于不容易写论文的领域,避之不及。据上述教授观察,过去十几年,国内高校的药物化学研究几乎绝种了,它本该是药学院最核心的研究方向,同时也该是科研转化活跃之地。

“这个方向的主要任务就是为了开发创新药,但它研发周期非常长、投入非常大。几乎不会突然出现很大的进展,那么发布的论文影响因子也低。”这就与核心考核指标(论文发表的数量和影响力)背道而驰。

目前药企已经开始自力更生,培养有机化学背景的人慢慢转向药物化学研发。

最令他唏嘘的是,作为小分子药的核心,国内高校的药物化学研究,并没有对新冠口服药的研发有多大帮助。“整个药学院没人能做,大家都只是在发其他领域的论文。”

反过来,如果高校教授研发新冠口服药,但中途失败了,就学校考核制度而言,它可能认为发表一篇10分的论文更有意义。“科研转化和发文章完全是两条线。”

最近几年,常常能看到政策呼吁破除“唯论文”的狭隘标准,鼓励高校教授做科研转化,为“影响因子焦虑”松绑。其实这也是在敲打或提醒他们,不能只是发文章自嗨,还得做出真正能转化的科研成果。

这就直指高校单一的考核标准,大家都挤着去做基础研究,而偏向于转化的技术科学研究则动力不足。所谓的技术科学介于基础科学和工程技术之间,它能起到桥梁的作用,帮助科学向技术转化。“最近获批的重大原创药物,包括DS8201(ADC药物)、Kras G12c抑制剂、HIF2a抑制剂、cMet/EGFR双抗等都是技术科学的突破。”

其中的DS8201在前不久的ASCO(美国临床肿瘤学会)大会上惊艳四座,有望挑战“乳腺癌克星”之称的her2靶向药赫赛汀,后者在2014年7月后相继在欧盟、日本、中国和美国专利到期。

“实际上,它用的依旧是几十年的老靶点Her2和老掉牙的化学毒素分子,但DS8201进行了巧妙的组合。”微境生物创始人谢雨礼评论。其基础研究早就在药化杂志发表了,谁都可以免费使用。在基础研究上,这算不上重大创新,但不防碍它成为革命性药物。

中国的基础研究进步比较快,而技术科学和转化相对不受重视。“科学家创业总觉得0到1最重要,1到10随便找个人就可以了,这是个误区。”谢雨礼认为。科学研究成功转化为药物,药物反过来也会推动新的基础研究课题,因此它们是相互影响的。

不少高校也正在做出改变,职称晋升逐步引入多维度的综合评价标准,比如专利技术、转化成果等。“但实际操作起来,考核标准还是在以论文为主。毕竟这么多年,台上的评委就是这样走过来的,所以可能一直延续这个制度。”一位高校教授坦言。

这种审评机制伴随着圈子文化,比如在职称晋升评委会上,海归的科学家有可能“打不过”本土的同行。如果前者只是钻研技术,而没有融入圈子,过几年可能都申请不到日常经费。

“高校里的人情世故演绎得更*,国内本校学生留校太多了,就算你的科研成果再好,但是你和评委不熟,最后有可能成为被排挤对象。”一位科研人员表示。

04、专家的野心、模糊的专利权、资本高风险

高校科研转化的困境,还与知识产权的交易和管理上模糊处理有关。不论是教授还是投资人,近来愈发头疼这个问题——知识产权划分不清可能会在未来埋下隐患。

比如教授把在学校课题组的专利卖给自己创立的biotech,等到公司IPO这些资料在接受调查时,有可能被视作不合规。

投资人也担心不合规,对于他们来说,*的风险是公司被定性为国有资产流失,或者被贴上职务发明的标签。如果教授发明的专利市场价值未知,学校可能睁一只眼闭一只眼,但是当药物可能价值几十亿元,那么学校不可能放弃自己的权益,反而随时申张自己的权利。

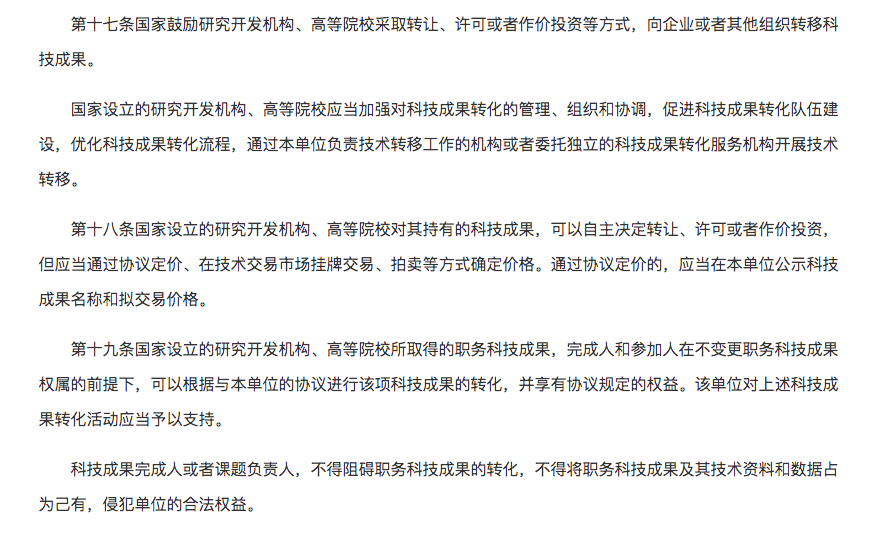

早在2015年,《中华人民共和国促进科技成果转换法》(下称《转化法》)得到重新修订。该法案中有提及学校与专利发明人(科技成果完成人/课题负责人)之间的权益划分,但并未明确划分它们之间科研成果收益的具体比例。这样一来,落到每个学校的执行层面就千人千面了。

图片来自:《中华人民共和国促进科技成果转换法》

而想转化的科学家和投资人最希望看到的是靴子落地,一个落实到纸面上的清晰的转化路径——用什么样的价格、什么样的方式,在什么样的时间内能够迅速地license-out或者创立公司。

“比如企业和高校建立联合实验室,它产生的IP虽然属于职务发明,但是双方可以各持50%的权益。假如企业想把这个专利买回去,支付一定的费用就可以了。”

这就不得不提到美国的《拜伦法案》(Bay-Dohl Act),在一位海外的投资人看来,在美国科研转化历史上,它是非常重要的里程碑事件。

“它解决了专利所属权的划分问题。”它把国家科研基金资助下取得的科技成果、专利发明,通过立法将归属权从国有变为高校或科研机构所有。该法案规定:知识产权获得的收益大致是 “一分为三”——学校或公司、研发团队、中小创新企业(负责转化成果)。当然有的具体案例的比例可能不是严格的1:1:1。

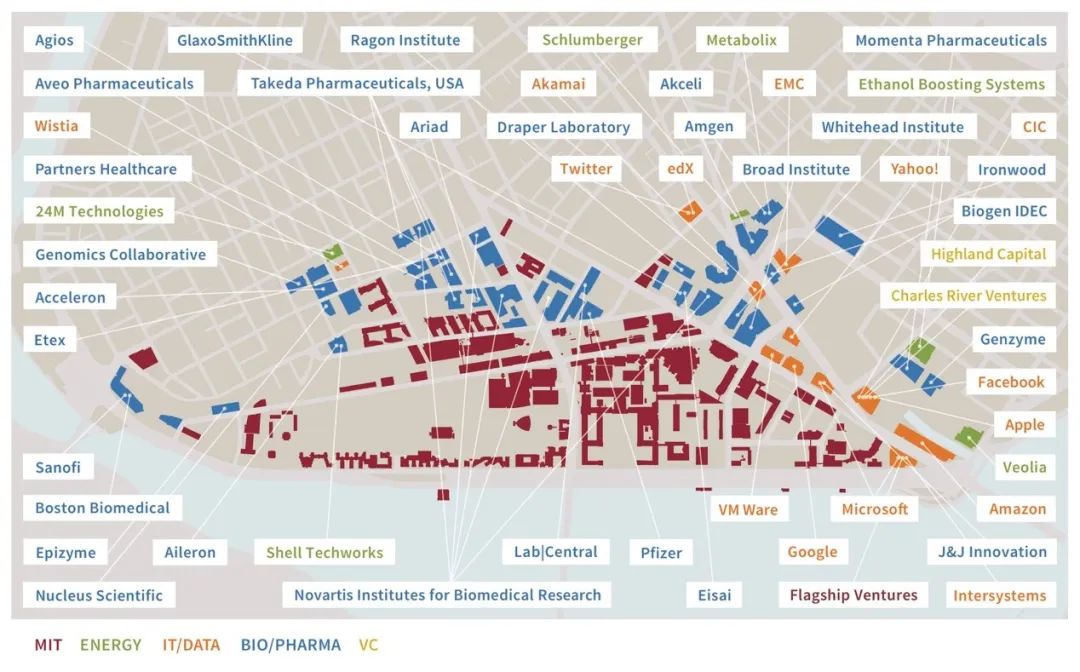

在此之下,丰富的大学科技转化办公室、孵化器、科学园等大量出现,从而衍生了美国一系列的科技创新生态系统。

翻开地图,麻省理工大学(MIT)和哈佛大学的周围,便是这种生态系统的一个缩影:它们周围环绕着密密麻麻的投资机构、互联网巨头和制药巨头等。一位国外的科研人员介绍,在2015年,这些机构或企业的人走进MIT校园,平均只需要10分钟——产业界和学校的教授们更多地碰撞出创新的“火花”。

2015年左右MIT附近的公司分布图

如果去看国外制药巨头的发展历程,不难发现,药企和高校在科研创新上相辅相成。目前外国大药厂的BD团队依旧会专门和大学打交道,隔三差五就和教授沟通交流。“等一些学术大牛发了论文再去联系,可能都晚了。另外还要跟技术转让办公室建立好关系,比如两个月碰一次面。”

政策铺好路之后,学校在科研转化上有很大的发挥空间。美国的高校几乎都有一个部门,叫做技术转让办公室(Tech Transfer Office)。它负责将学校产生的专利license out给大公司以获得专利许可使用费,围绕这些技术争取风投和政府的资金,或者直接成立一家企业。

近几年国内高校逐渐开始将转化率作为一个学科评价的指标。国内不少高校也在开展与药企的合作,比如合作研发一些靶点和管线。

但现实中也存在一些问题,有教授反馈不少企业比较急功近利,整个合作的过程缺乏独立的利益保障机制。

回到转化的主体——高校的科学家身上,国内教授多数只创立了一家biotech企业,美国则形成较强烈的反差,一个教授可能几家甚至十几家biotech的创始人,比如哈佛大学的George Church教授参与创建了大约30家公司。此外,国外的*科学家更是手握几百上千个专利,比如麻省理工学院教授Robert S langer有1400个专利。

但同是创业,中 美高校里的科学家对企业的掌控态度大不一样。从股权占比上可以看到,中国很多高校科学家都是企业的实控人,在企业的A轮B轮融资时,其持股比例还能达到30%-40%,而国外高校教授的这一比例大多低于10%。“他们主要做技术顾问,不负责运营和管理”。

有投资人认为,科学家不一定要成为企业家,可以只做co-founder(联合发起人)。“因为从科学家到企业家纬度不同了,他们可能有好的技术,但是在产品转化、商业化和资本市场的运作上,能力不是均等的。”有科学家曾问投资人,煤老板的钱也是钱,为什么不能拿他们的钱?

针对这个问题,一位投资人曾目睹过,拿了煤老板几千万的创始人,可能随时都会被踢出公司。

如今,一个不争的事实是国内机构对早期项目积极追踪和出手,但另一个严峻的现实也摆在它们面前——是否能承受得起早期项目更高的失败率?

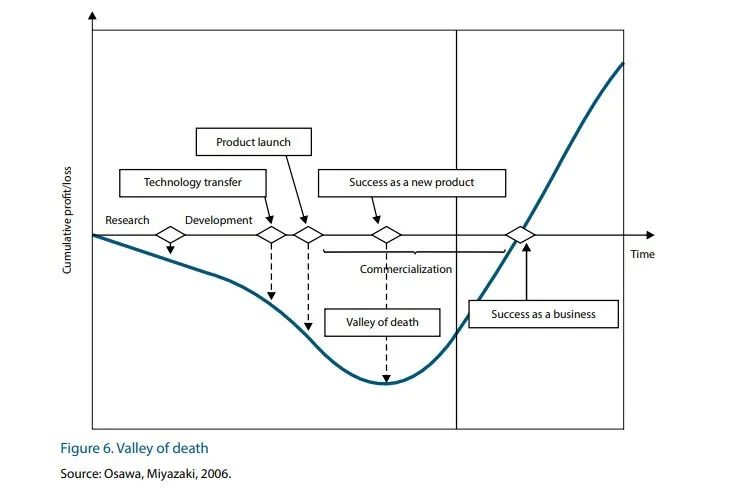

科技创新基本上要经历基础研究、应用研究、技术开发、产业化四个阶段。其中如果应用研究与技术开发脱节,创新的“死亡之谷”就很容易降临。而早期项目多处于从概念验证到技术应用的阶段,死亡之谷的效应也更明显。

“现在大部分投资者还没认识到,早期项目其实是高风险的,他投的早期项目不一定能跑到B轮,可能投完这轮没下轮。”一位业内人士观察到,这种风险其实正在进行。如果B轮、pre-IPO以及二级市场的投资人不出手了,很多项目的融资就会尴尬断层,这是一个传导的过程。

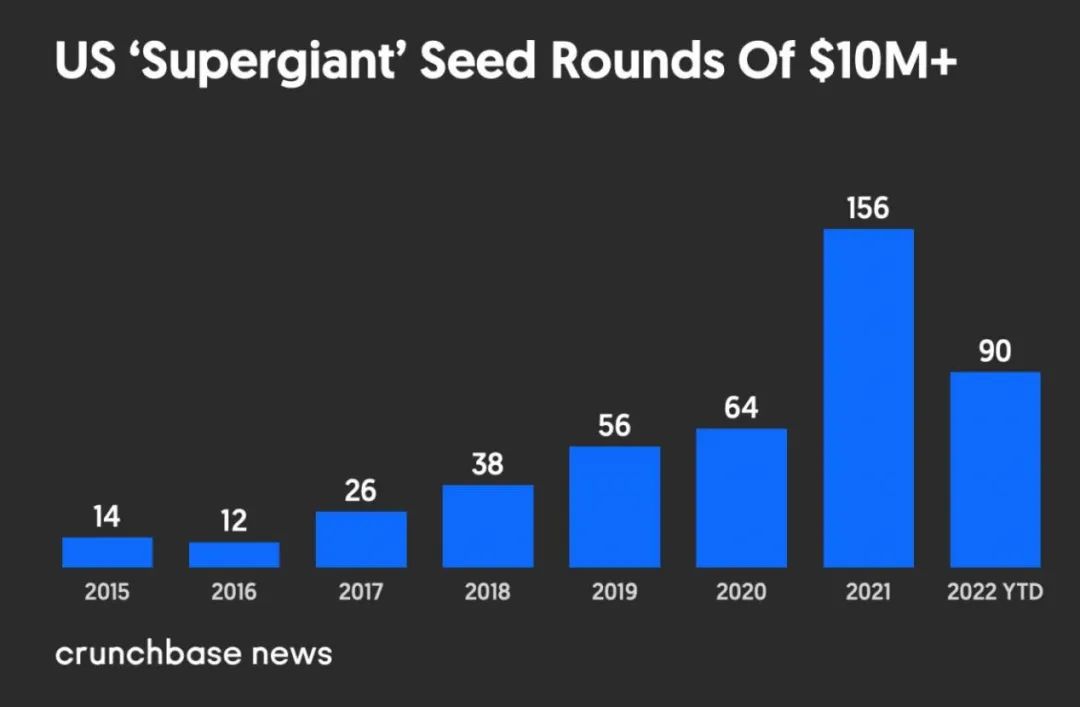

如果参照美国早期项目的投资历史,其中大多数种子轮的项目都失败了。

图片来自:Crunchbase

一位投资人介绍,有的海外机构即便投了20个项目失败了18个也没关系,活下来的两个项目也能带来高回报。他坦言,国内的投资机构还是不太敢投太前沿的技术,或者太早期的项目,可能还是比国外晚个半步。

但即便如此,比起已经估值动辄腰斩的中晚期项目,高校科研还是资本的一个避风港。