从印度回国半年后,Devin还是没能从房东那里要回押金。租用公寓和店面的押金加起来,金额超过50万元人民币。

这是公司在印度投入的400万创业资金的一部分。2018年12月初,32岁的Devin和合伙人来到印度多地考察,并决定入局处在萌芽状态的电竞赛道。费尽几番周折,*家电竞馆于2019年10月在班加罗尔开业。Devin满怀希望,打算年内把第二家店开起来,地址选在一所高校旁边。他还想将电竞馆开业时留出的一部分空间做成一家咖啡馆,既是休息区,也为手游玩家提供场地。

2020年1月底,国内疫情初现端倪,Devin早早返回印度,筹备咖啡馆的事儿。他落地五天后,印度政府就宣布暂停给中国护照持有者发放签证。他“幸运”地搭上了春节后返印的末班车。但很快,一连串不幸接踵而至。3月初,新冠病毒通过欧洲和美国的旅行者到达印度,并迅速蔓延开来。3月中旬,班加罗尔所在的卡纳塔克邦政府宣布关闭邦内公共场所,电竞馆自此关门歇业,当时咖啡馆开业也才一周。

封城前的Hanusha电竞馆

接着是全国性的封锁。3月24日,印度总理莫迪宣布“封国”21天。Devin和国内合伙人敏锐觉察到,封锁对电竞行业的打击将超过其他行业,因为即使在疫情有所好转的城市,娱乐设施也都会是最后开放的。于是3月底,Devin就动了撤退的念头,他给房东写信,商量退租的事情,却一直没收到正面回复。

疫情的扩散彻底断了Devin的后路。“即使政府允许开门,我怎么敢营业呢?”到了5月底,他一边争取和房东和平解约,一边开始处理店内资产:电竞桌椅、音响、电脑及配件、咖啡杯,甚至连装修的灯具都是从中国运来的,全部低价处理。店里最值钱的中央空调和拼接显示屏都是花大价钱置办的,临走没卖出去,直到现在还在店里。

6月初,Devin在中国大使馆的协调下买到了机票,他把能搬的资产都放到了朋友的仓库里,坐上回国的航班。像其他逃离印度的中国创业者一样,他心里放不下印度市场,但不知道何时才能再回去。

出海热潮骤然降温

这一波中国创业者出海印度的热潮,持续了大概五年。

2014年被称为中国智能手机品牌的出海元年,印度也成为出海版图中的重要一环。同年7月,小米手机在印度本土电商Flipkart上开卖,标价13999卢比(约合1240元人民币)的Mi3在半小时内售罄。除了OPPO和vivo这两家针对年轻消费群体的公司,高端智能手机品牌一加也于同年宣布,将携手亚马逊正式进军印度。印度智能手机革命自此拉开帷幕。

资本的脚步也接踵而至。2015年,阿里巴巴和腾讯都在印度“下注”,投出了十来个估值超过10亿美元的独角兽企业。2016年9月,印度首富安巴尼旗下的电信公司Jio宣布向全国用户免费提供半年的4G网络,为印度的科技创业再添一把火。

硬件、资本和网络均已具备,这让越来越多的中国创业者将目光投向印度。

*批动起来的是做浏览器等工具应用的公司。2013年就进军印度的SHAREit(茄子快传)是其中的佼佼者,今年6月底被封禁前,它在印度的用户数量达到4亿人。2017年印度的谷歌商店下载排行中,UC浏览器和SHAREit都进入了前十。

2018年,字节跳动旗下抖音海外版TikTok的入局,带动了一批中小规模的创业团队来到印度,开荒短视频赛道。当年,中国公司开发的APP占据印度谷歌商店百名榜的半壁江山(44个),而在排行前十的手机应用中,有5个来自中国公司,其中4个是短视频产品。当年,腾讯打造的手游“绝地求生”(PUBG)在印度的下载量和收入皆位居*。

PUBG在印度的成功给前来考察的Devin打了一剂强心针。2018年年底,PUBG在印度的日活用户达到3000万,Devin认为,印度年轻人口众多,电竞的用户级别是可以和手游平起平坐的。他看中印度电竞市场的巨大缺口:25岁以下的年轻人占总人口的一半以上,但在1200万人口的班加罗尔,只有20来家网吧。

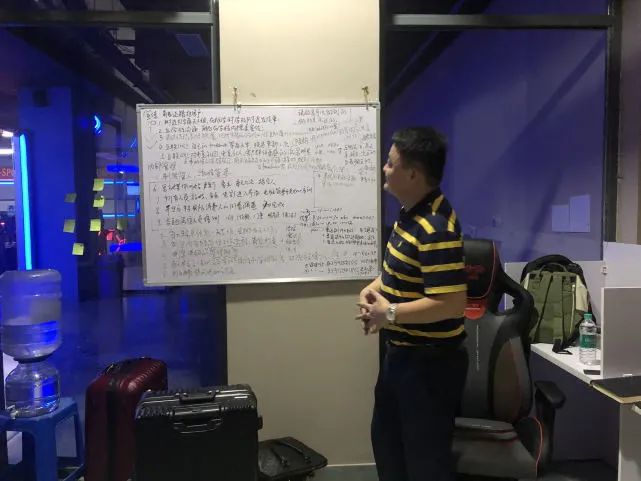

Devin开业前在办公室

此刻中国国内正在进行从网吧、网咖到电竞馆的产业升级,人口大约是班加罗尔两倍的深圳,有8000多家网吧。“相比之下,印度的电竞土壤还很稀薄。”Devin和合伙人决定,以高端电竞馆为依托,打造属于印度的战队和电竞生态。他们甚至做好前三年不盈利的准备,从零开始搭建体系。

落地计划并不顺畅。2019年3月,Devin来到班加罗尔筹备公司落地。他此前只来过一次印度,英文水平只能进行基本沟通,基本上是两眼一抹黑,凡事都得慢慢摸索。

他雇了一个当地华人做助理和翻译,一直到8月才搞定公司注册。场馆内的设备和器材很多都得从国内进口,路上耽搁了30天,再加上装修两个月,直到10月底才正式开业。“同样规模,国内最多三个月就可以开业。”Devin说,印度给他上的*课就是要不断调整预期,“急不来的”。

Devin和合伙人给场馆起名为Hanusha——结合印度*的猴神哈努曼Hanuman和象神Ganesha,期待这种本地化的选择给他们带来好运。

开业后,Hanusha有过一段不错的日子。它很快成为班加罗尔华人的据点之一,一些手机厂商和互联网公司外派员工成了这里的常客,还组织过几次主流游戏公司的校园赛,吸引到一些本地的年轻人。Devin也积极和各大游戏厂商进行合作,例如打造PUBG游戏的线下体验场馆。

做咖啡馆也是出于承接这种需求的考虑。Devin告诉《凤凰周刊》,咖啡馆建成后,可以作为华人的据点,也能作为共享办公,方便大家联系认识。3月初,他跟当地家具供应商核对完细节,搞定了沙发和茶几,摆上从国内运来的咖啡杯,咖啡馆终于开业了。如果没有疫情,他本该马不停蹄投入下一家场馆的筹备。而今,一切沦为泡影。

Hanusha举办的游戏比赛

反华浪潮逐步升级

疫情和封锁对企业的冲击不分国别。印度的一项调查显示,疫情让印度6300万中小企业的收入降低了20%-50%,很多小微企业出现了流动性紧缩。

但让中国创业者们始料未及的是,骤然爆发的中印边境冲突让两国关系走向对立,对峙的持续升级,让印度政府从6月29日开始,分四次封禁了来自中国的267款手机应用,几乎将中国在印互联网公司一网打尽。一些在疫情中咬牙坚持的创业者更觉唇亡齿寒,对印度市场的长期预期转向消极,萌生退意。

一位在印度市场摸爬滚打了十年的创业者向《凤凰周刊》表示,公司业务是基于印度的经济增长大趋势的,长线向好,未来才有盈利的希望。“目前来看,坚持下去也没有意义。”

最近这波民族主义风潮自年初出现端倪。1月29日,印度政府宣布禁止防护服和口罩的出口,而当时,印度的*例新冠病例才刚刚确诊。紧接着,印度很快禁止中国公民入境,是全球采取这一措施最早的国家之一。

随着全球疫情的蔓延,印度民众对中国的态度转向消极。印度独立智库塔克夏拉研究所(Takshashila Institution)4月进行的一项基于1299人的调查发现,67%的印度人认为中国是新冠疫情全球大流行的原因。

因为地缘政治和历史原因,印度部分民众一直有民族主义情绪,新冠疫情助长了这种风潮,连主流媒体也频频做出反华表态。4月17日,印度政府收紧外国直接投资(FDI)政策,仅针对与印度陆地接壤的国家,此举被认为是针对中国。

这股风潮在边境冲突爆发后步步升级。5月初,中印两国军队在印度拉达克边境爆发冲突。这进一步助长了印度国内的民族主义情绪,引发部分民众对中国产品的抵制,“抵制中国制造”的横幅出现在大街小巷,有人甚至从楼上扔下小米电视以示抗议。

此时,“封杀TikTok”的呼声也在印度回潮。2019年4月,TikTok曾因内容争议遭到诉讼而被下架8天。但当时,相当一部分声音认为,印度政府直接封禁TikTok的可能性很小。直到6月29日,印度政府颁布了一纸禁令。

被禁的不止TikTok,还包括多款千万级APP在内的其他58个应用。此后,又有208款手机应用被封杀。直到目前,除了PUBG由韩国公司推动后重新上架外,其他APP尚无恢复迹象,两国的边境冲突也尚未得到完全解决。

封杀令为出海印度的黄金期画上休止符。去年8月,阿里巴巴宣布停止其创新业务在印度的服务,其投资的短视频项目VMate也在被禁之列。路透社称,至少六个月内,阿里巴巴将不再向印度投资。

潮水退去,各大公司疫情期间坚守在印度的员工也陆续回国,由于两国直航仍未恢复,他们只得购买高价票从欧洲转机。据专注印度市场研究的竺道资本创始人黎剑观察,自今年5月以来,考虑出海印度的中国公司就呈明显的断崖式下跌,包括互联网的创业者和实体行业,到目前还未有回暖迹象。

来自中国的创业者吴波(化名)回忆,他在2017年考察印度市场时,地缘政治并不是重点考虑的一个风险,当时的形势下,大家都比较乐观。“但印度市场外部环境的变化,其幅度和速度都超过了我们的想象。”

吴波所从事的服务行业一定程度上受到经济放缓的影响,但并没有因为反华浪潮失去任何客户。在他看来,反华风险威胁着所有中国创业者。“这种风险现在不是一种担忧,而是正在面临的现实。”

裁员波及印度员工

坐拥印度南部德干高原的班加罗尔,自上世纪90年代起逐渐成长为印度的“外包之城”。新世纪后,富裕的人才储备又助它进化为科技创业中心,有着“印度硅谷”之称。加上这里气候舒适、四季如春,比起雾霾肆虐的首都新德里更为宜居,让班加罗尔成为大多数中国创业者的*。它也见证了中国创业者出海印度的潮起潮落。

印度年轻人希瓦(Siva Kumar)的命运也因为这股创业潮拐了弯。2015年,22岁的希瓦从泰米尔纳德邦一间籍籍无名的大学毕业,没找到满意的工作,在学校待了一年。像无数年轻人一样,他心怀着创业梦,无奈印度公司极看重履历,而他只是一个“出身二线城市、没读过IIT(印度工程学院)和IIM(印度管理学院)的普通男孩”。

一天,他收到一通电话,对方告诉他,有一家中国创业公司邀请他面试。当时,他对中国公司毫无概念,有点犹豫。恰逢时任泰米尔纳德邦首席部长贾亚拉利塔逝世,全邦放一周假,他才来到300多公里之外的班加罗尔。

面试那天,希瓦迟到了,班加罗尔拥堵的交通让他失了算。见到一脸严肃的中国人Martin时,他觉得自己白跑了一趟。幸运的是,Martin最终给了他这份工作,他也因此搬到了班加罗尔。他到现在还记得,Martin在WhatsApp的介绍上写道:“我是一个在班加罗尔的中国创业者,希望和大家交朋友。”

Martin创业的项目是跨境电商,希瓦入职时的岗位是产品设计,但公司刚起步,他也需要做一些市场相关的工作。希瓦意识到,这是一个学习创业的*机会,而眼前这个勤奋的中国人是一个很好的导师。

“那时候我经常和他比,他一天工作14个小时,我就工作15个小时。”希瓦向《凤凰周刊》回忆说,他常常早上六点就去办公室,那会儿只有Martin和他两个人,渐渐的,两个人慢慢熟络起来,成了无话不谈的朋友。

2017年,包括Martin在内的中国创业者在班加罗尔组织了中印创业者俱乐部,希瓦说,当时有四五十人在香格里拉酒店聚会,大家都对中印合作感到很乐观。

随后,希瓦分别在三个中国跨境电商团队工作过,他肯干又好学,慢慢积累了经验,工资也翻了好几倍。三年的经历里,希瓦发现,物流是跨境电商创业的*痛点,不能及时送达、没办法解决高退货率的问题,就很难做成。另外,中国创业者很难找到合适又靠谱的印度合伙人,也让项目难以持续。

2019年9月,他收到另一家中国跨境电商公司的工作邀约,这家公司颇具规模,在印度设立了仓库,并准备招聘上百人的团队。这让他重新燃起希望。希瓦成为这家社交电商创始团队的一员,原本进展还算顺利,直到疫情突袭。

3月印度封国前夕,希瓦和几个印度同事还去了趟马来西亚,和中国的管理团队见面,讨论如何应对疫情冲击。但回来还没几天,印度就进入严格封锁,员工全部变为远程工作。

随着业务逐渐停滞,员工也变得散漫无章,希瓦看到每天还有一千多的用户在访问网站,但一股隐隐的不安已经在团队内部蔓延。反华情绪升级的同时,员工们对公司的看法也变得消极。“靴子”在4月底落下,公司开始大规模辞退本地员工。希瓦受委托处理一些善后事宜,给同事们补上工资,但自己近半年的工资却没拿到。

希瓦在中国游览

短短一百多天里,希瓦承担着巨大的心理压力,掉了13公斤肉。更让他担心的是,随着中国创业者出海印度的热潮降温,他的职业生涯和中产进阶路或许将被中止。

“如果我去印度公司,他们只会给我一份朝九晚五的工作,下了班也不会有人谈业务。而中国公司给了我学习和锻炼的空间,有时候我连睡觉都在想新点子。”希瓦说,他不想只为了工资做一颗螺丝钉,“学习比金钱更重要”。现在,他在金奈开启了自己的创业项目。

和希瓦一样失业的印度年轻人还有很多。随着业务的裁撤或缩减,阿里巴巴、华为等曾为印度年轻人创造了工作机会的中国公司都进行了大幅裁员。

劣币如何驱逐良币

中印断航八个多月后,仍有约上千中国人滞留印度。其中,不乏因公司业务收缩而失业的中企员工。除了使馆包机外,欧洲转机回国的通道也曾短暂开启,但高昂的路费和严苛的转机条件,将很多人挡在国门之外。

在印华人微信群中,几乎每天都有人询问“什么时候可以回国”,但也时不时传出消息,有很多中国人办好了签证,不远万里借道欧洲转战印度。

其中一部分是前来富士康等手机工厂换岗的员工,这些公司在印度的投资都是数以亿计,相比被封杀的互联网公司,他们的业务受影响并不是很大。中国智能手机品牌在印度所占的市场份额虽然有轻微下降,但其销量在排灯节大卖期间同比去年仍上涨。同样,海尔、特步、名创优品等实体行业也在持续扩张。

低迷的经济吸引了另一部分意料之中的投资者。黎剑告诉《凤凰周刊》,现金贷和真金游戏赛道仍然不断有玩家入场。

现金贷出海印度的热潮始于2017年下半年。随着国内现金贷监管趋严,生存维坚的现金贷团队开始开拓海外市场,很多人先是去了华人众多、文化相近的东南亚,随着竞争加剧,不停有团队转移到印度。当时,印度的手机支付基础设施基本搭建完成,本地团队几乎没人提供低审核、高流转的小额贷款,为中国团队提供了巨大空间。2019年下半年,来班加罗尔考察的现金贷团队络绎不绝,在华人餐厅和Devin开的电竞馆,随时都可以遇到讨论业务的人。

3月印度封国后,现金贷行业遭遇一波低潮,因为停工和失业,还款率明显下降,很多人亏了钱。但半年后,尽管印度经济持续遭受下行压力,现金贷市场却开始回暖。不仅老玩家开始回血,还不断有新玩家想要入场。

班加罗尔的街道上读报纸的突突车司机

30多岁的张哲(化名)就是“逆行者”之一。他最近刚在一家现金贷公司入职,正在申请签证,准备赶赴印度。疫情前,他就在一家现金贷公司工作,本来想回国找找其他机会,还没找到,又干回了老本行。“经济下行,市场上借贷需求更多了,因为不少白领也失业了,成了不稳定收入者,他们也成了现金贷的用户。”张哲对《凤凰周刊》解释道,随着各行各业的复工,印度失业率下降了,还款率也跟着上去了。

小额贷款的目标用户本来是印度基数庞大的非正式就业者,比如建筑工、家政工、突突车司机等打零工的人。这些人没有稳定收入,其信贷需求在传统的金融行业很难得到满足,但只要有一张Aadhaar卡(印度的虹膜认证身份系统),他们就能在半小时内从现金贷APP上借到三五千卢比,只要按时还款,额度还会持续上升。

“白领本来不是现金贷的主力用户。”张哲说,但印度恶化的经济环境让一部分白领滑向破产边缘,他们也落到必须靠借贷为生的地步,于是成了现金贷的重复用户。

在他看来,虽然现金贷可以短期内弥补印度用户的借贷需求,但长期来说对市场是一件坏事。还款率的提升不乏出现共债的情况,用户拆东墙补西墙,总有一天会还不上,到时最后一个贷款的人就会成为“接盘侠”。“但大家都抱有侥幸心理,觉得自己不会是这个接盘的人,老玩家想把亏的钱赚回来,新玩家也想赚一笔。”

而印度强硬封杀中国公司的行为和经济下行的态势,恰恰利好了借贷行业。“印度政府的做法所造成的后果显而易见:劣币驱逐良币。”出海科技媒体志象网的创始人胡剑龙向《凤凰周刊》如此评价。

封城期间的班加罗尔

“被封禁的应用以大公司和中等规模公司为主,他们理所当然在印度有着更为长远的考虑,也会在品牌和合规上有更多投入。”他说,“被禁后,大家意识到印度的巨大风险,行为会变得更短期,赚一票就走人,(现在)这些创业者都是挣快钱的。”

回国后,Devin回到之前做液晶显示器的一家深圳公司负责销售。但他的印度梦还没完结,待疫情缓解后,他还会考虑出海做电竞。他总结之前的教训说,应把场馆作为品牌展示的地方,规模搞小一点,重点放在硬件品牌的打造上,就像智能手机那样。

“生意有得有失。”Devin说,虽然中印关系紧张的背景确实会影响投资的信心,但他也在疫情期间发现了新的商机,那就是印度对中国液晶显示器的需求持续攀升。他在考虑,可以尝试做显示器出口业务,把之前在印度的员工招来中国。