一位20多岁的泰国男孩,在自己国家医学院学有所成后来中国发展,因医疗标准、诊断方式的诸多差异、工作方面承压巨大,时不常去798的smash发泄屋打砸摔瓶瓶罐罐宣泄情绪;

一个中国女孩,多年前曾打翻家中藏有昂贵红酒的储物柜,父母对此一直介怀,后来她留学期间、家里生活费分文不给,女孩承载着工作与学业的双重负荷,每逢放假回国都会去发泄屋释放自己的委屈;

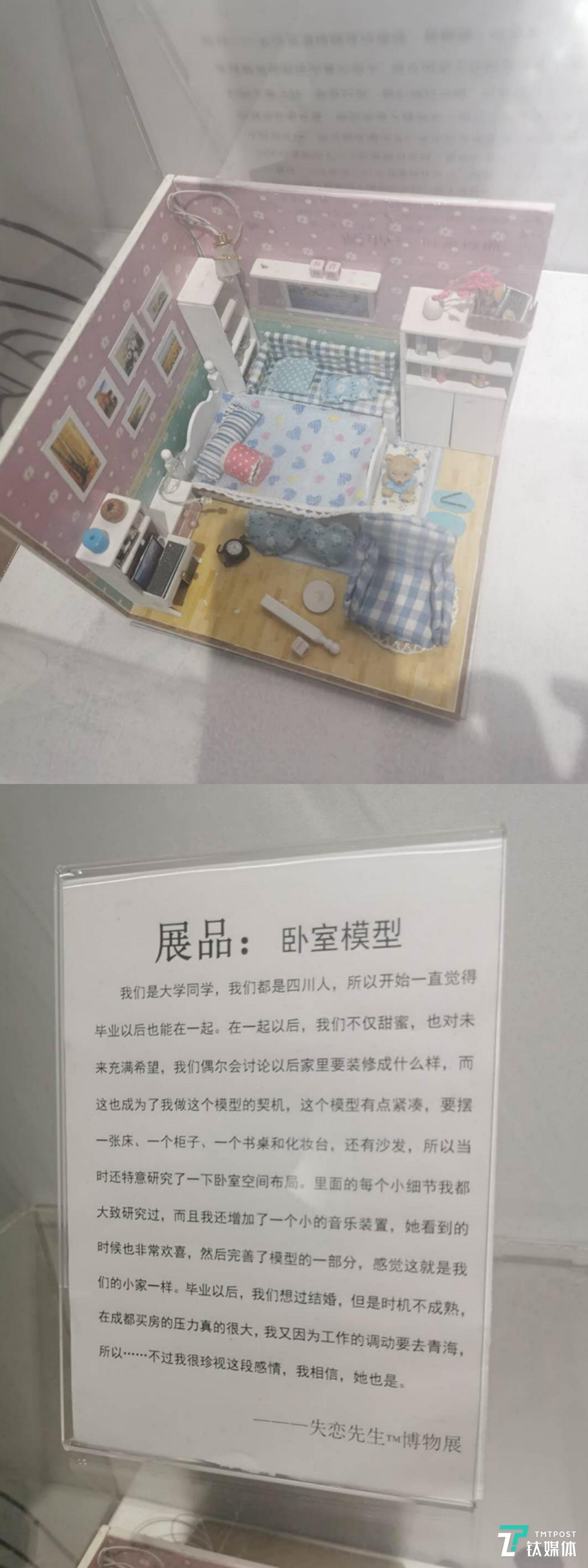

三十来岁的杨先生在抖音刷到了北京的失恋先生·失恋博物展后,就去参观了该博物馆,在积极鼓励的只言片语里感受到了疗愈安慰,并把自己前任送的胶卷、亲手写的信捐赠给博物馆,作为自己的情感贮存地……

这些有着典型的事业、经济或情感压力的当代年轻人,因为生活节奏的高频性和生活地域的高更迭性给自己戴上了沉重的精神枷锁,他们通过理智的解压渠道,寻找特定的场所宣泄自己的情绪,这也催生了情绪商业和疗愈经济的兴起。

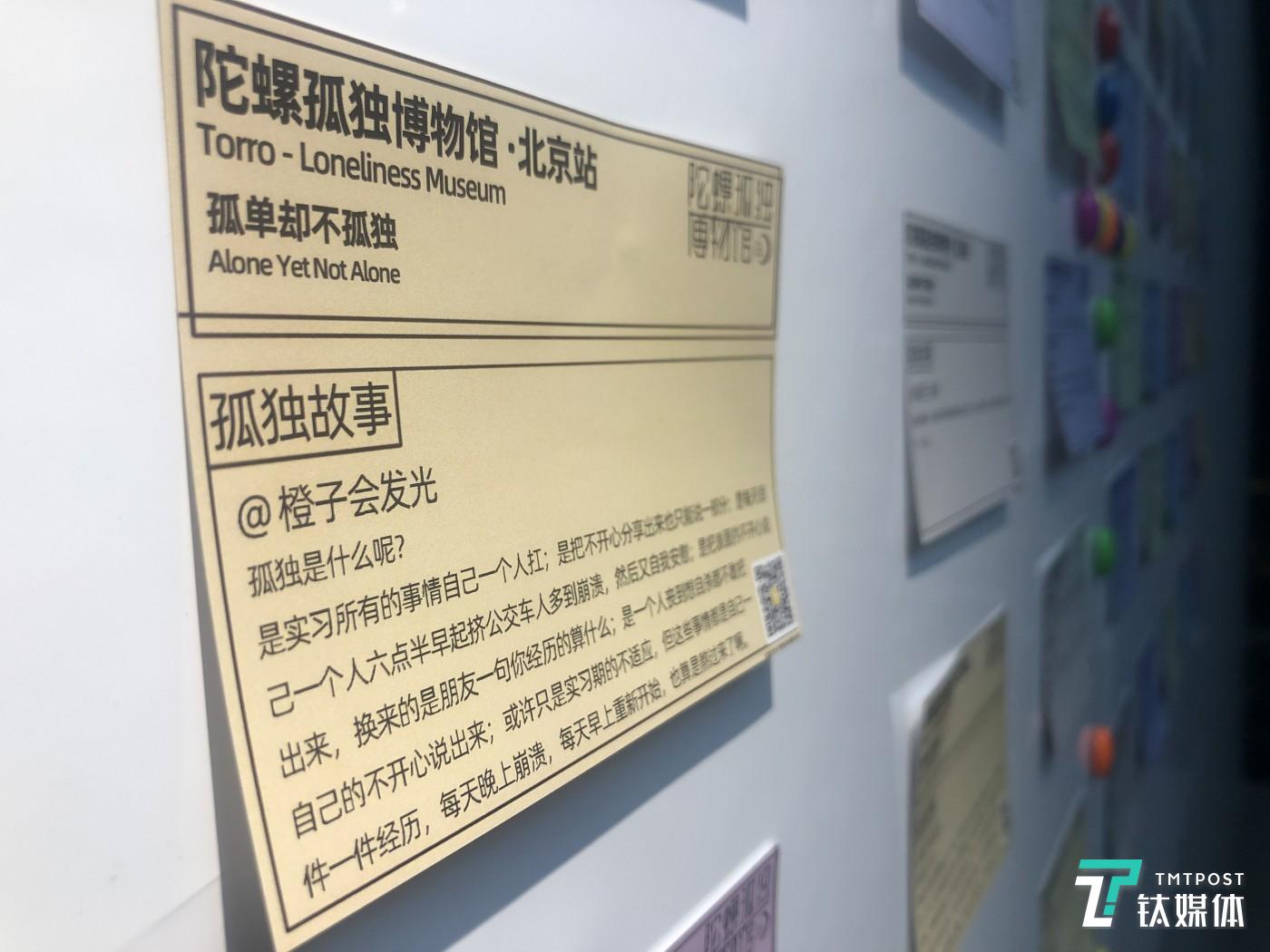

陀螺孤独博物馆内景

据知萌于2018年初发布的《2018年中国消费趋势报告》显示,“情绪商业”成为了2018年消费十大趋势关键词之一。随着社会生活节奏的迅速加快,如今的年轻群体所承受的压力日益增加,更多的受众希望通过消费来排解自己的情绪负能量。

“疗愈经济”也成了与“国货新潮”、“种草消费”等并列今年的十大消费趋势。比起情绪商业,疗愈经济的趋势从“喜茶”、“丧茶”这样带有情绪标签的饮食消费,更多地发展为真正具有疗愈效果的线下“情绪整理”体验馆消费:包括减压馆、发泄屋、失恋博物馆、孤独博物馆等等。

钛媒体也和这些新兴线下体验馆的创始人、经理和策展人们,聊了聊这个兴起的疗愈经济市场。

疗愈经济的广阔市场与低获客成本

在望京、崇文门商业区,你可以发现两个情绪消费的小商圈——前者包括相对温柔减压工作室、798园区内的陀螺孤独博物馆和Smash发泄屋,而后者则囊括了奇葩减压馆、失恋先生的博物馆和众体无限体育娱乐中心 。

那些失恋后陷入消沉的、或是裹挟着生活压力的年轻人,可以在失恋博物馆先看看那些鼓舞人心、叫人珍惜当下的话语,再去隔壁的众体无限流汗放松,最后去奇葩减压馆通过尖叫屋尖叫、枕头空间大战枕头、锯子锯木等方式发泄情绪。

二三十岁的年轻消费者在这些商圈摩肩接踵,高压生活与一定的消费能力,使这些地方与“疗愈经济”的受众群体高度吻合,也使得线下情绪消费体验店在选址时,逐渐形成了商圈的集群效应。

而这些情绪体验场馆的创始人们,在最初选择切入这个小众市场时,又有着统一的内在逻辑——被时间验证了的海外商业模式和国内潜在的庞大消费市场。

“疗愈经济”对国内文化消费市场来说或许是个新名词,在国外却早已不是新鲜事。失恋博物馆和发泄屋这两种情绪体验经济,在海外分别始于2006年和2008年。

从2006年开始,克罗地亚开了*家全球失恋博物馆,内有关于不同年龄层的失恋藏品和故事1000多个、涉及不同的年龄层,到2016年,这家博物馆已在全球21个国家和地区开设分馆。

2008年,美国开始出现用于情绪宣泄的发泄屋体验馆,名为“Anger Room”,并逐渐在该国其他地区开设分店;此后若干年,美国的Rage Room、澳大利亚的The Break Room在此启发下应运而生,包括西班牙等地,都开始出现线下宣泄体验店,生意一直红火至今。

Smash发泄屋中正在发泄的消费者

而在国内,发泄屋(减压馆)和失恋(孤独)博物馆分别最早出现于2016年和2018年,在欧美国家该文化消费形式出现十年之后开始进入市场,这与物质温饱得到满足后随之而来聚焦精神需求的人性内在规律休戚相关。

以“失恋先生”为品牌名称的失恋主题展创始人朱兆伟告诉钛媒体,他们公司是从做网红星空展起家的,曾历经视错觉艺术展与星空展在全国开40多家分馆的高光时刻。然而,网红系列展因其重视觉效应轻内容的特性,在市场经历过波峰之后,便残酷地开始退潮。

2018年,克罗地亚失恋展开始走进上海,一下子引爆了市场,这让他想到了换一个主题的可能性。

金濛在被问及Smash发泄屋开店的初衷时,同样是受到了其久居中国的美国朋友介绍的、美国情绪宣泄馆商业模式的启迪。(Smash屋专题报道详情可见钛媒体此前报道)后来,这个朋友成了她的合伙人。

发泄屋里有着从二手市场淘来的酒瓶、废旧电话机、键盘,甚至电脑、冰箱,店里有专业的防护服、防护靴和头盔给消费者在封闭的空间内发泄时使用。

Smash发泄屋用于消费者打砸发泄的二手物品

发泄时避免消费者误伤自己的防护用具

据不完全统计,目前仅北京地区,有着宣泄作用的体验馆就有包括Smash发泄屋、奇葩减压馆和相对温柔减压工作室等在内的减压体验店7家;而全国一二三线城市的失恋博物馆则已有无数,抖音搜索“失恋博物馆”标签,有相关内容6.6亿条。

这一切,还源于庞大的潜在市场。

近日,据国家统计局和民政部公布数据显示,2018年我国单身成年人口已经达到2.4亿,独居成年人口超过7700万,结婚率仅为7.2%,创下近10年以来的新低。而在这其中,92%的人并不真正享受单身状态。

据探探2019年的相关数据报告显示,72.1%在都市打拼的年轻人,需要将每月四分之一以上的薪水用于交房租/房贷;60%的年轻人会觉得情绪低落,时而屏蔽父母的朋友圈,屏蔽内容原因的Top5为发布情绪内容、工作不顺、身体病痛、深夜出去玩和发表有争议的言论。

Smash发泄屋的金濛在介绍他们的消费者画像时表示,这些受众以15-35岁的年轻人为主,他们涵盖了各行各业的人群,其中学生、IT行业、广告设计业、销售业人员比例相对较高,女性选择理智宣泄的比例略高于男性,男女比例大约4:6。

而其他几家“疗愈经济”体验馆的消费群体,也大体集中在同一个年龄段中。只不过对于失恋博物馆和陀螺孤独博物馆来说,没有明显的行业集中度。

让朱兆伟印象最深的是,有几位戴着安全帽的农民工也曾光顾过失恋博物馆;此外,同性恋在观展比例中也不小。

“同性恋者承受着比常人更多的亲友环境压力,他们不能在一起,有更多迫不得已的辛酸故事,也更喜欢在来了之后与我分享;此外还有一些忘年恋,也是常见的难以顶住社会舆论压力的情感群体。”

这些形形色色的参观者,意味着需要内心疗愈的潜在受众群,涵盖着社会的每一个阶层、每一种亚文化群体,失恋博物馆为无处安放内心的细分人群找到了情感整理的空间和庇护之所。

“同样的人口基数,一二线城市因为学业、工作等机会的吸附性,青年人口比例很高,”失恋博物馆创始人在谈及目前已在全国开设了近三十家失恋博物馆的这些城市的受众规模时强调,“北上广深和省会城市,人口流动性也很大,尽管失恋博物馆复购率不高,但也会不断地有新的受众填补进来。”

以北京为例,根据北京市2010年人口普查数据来看,北京的常住人口大约有2100万,其中15-34岁人口大约占30%,即大约630万人口,其中流动人口比例又占52%。

朱兆伟谈到,目前北京的失恋博物馆每天人流量大约在400-500人,奇葩减压馆的CEO靳峰则表示他们日均客流量在1200人左右。

北京市目前有失恋/孤独博物馆和减压/发泄馆各七个左右,其他的馆因位置原因,最多未及这两个体验馆一半的人流。并且,减压馆/发泄屋因其自身的体验特性,复购率大约在失恋/孤独博物馆的2-3倍。按照这两种体验馆不构成竞争、而是互补的关系来看,每年去这些馆参观的人数大约在60-70万。再根据该年龄段北京的人口的高流动率,这些“疗愈经济” 体验店的市场,还远未及饱和。

无论是发泄屋还是失恋博物馆,都表示他们并没有在营销方面做太大投入。

金濛与她的其他4位合伙人共同成立Smash发泄屋,带着几分玩票的性质,“我们当中只有一人是全职的,其他的都同时有着本职工作,包括公关、技术设备、活动搭建等等,网上没有刻意做宣传,主要是自来水式的网友推广。”

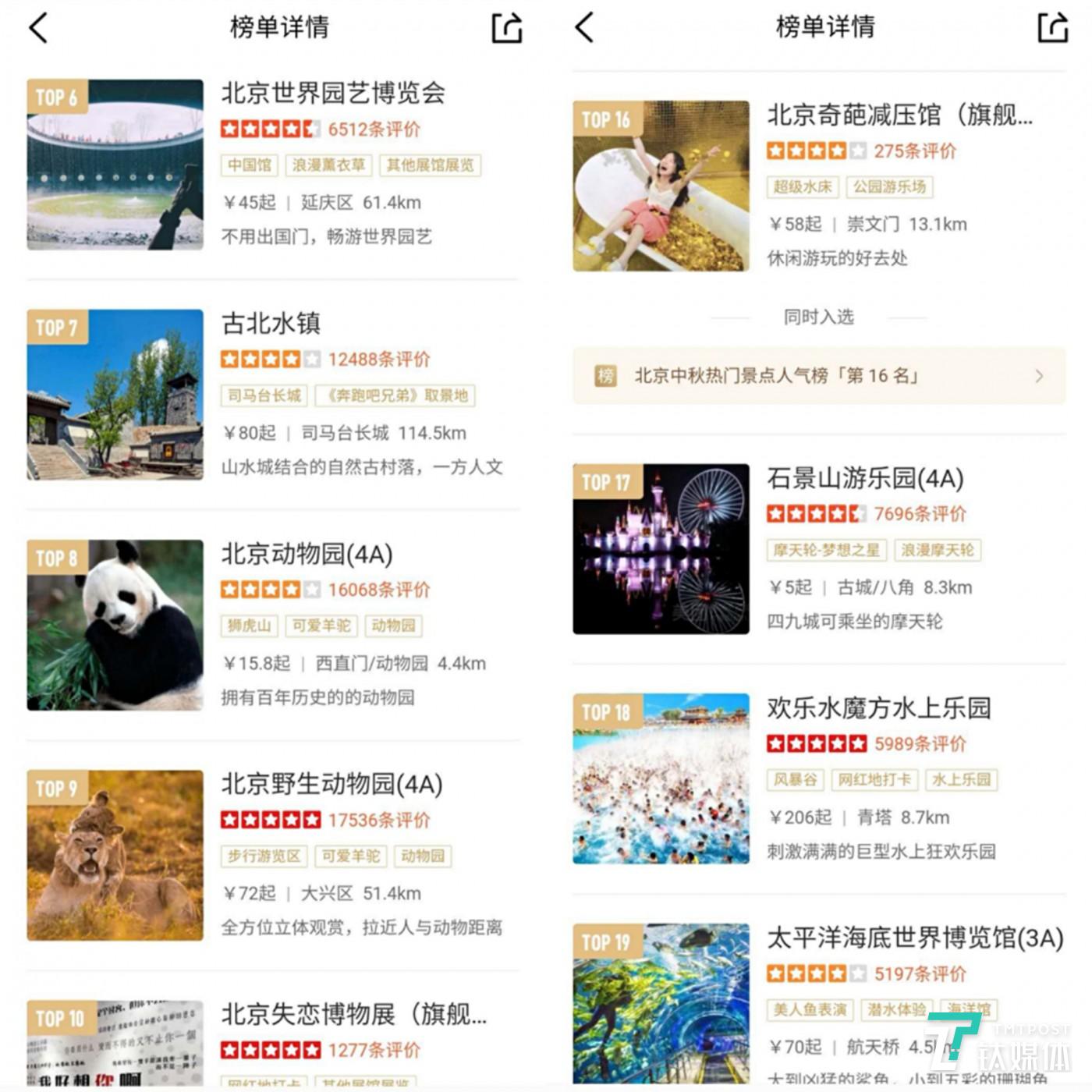

大众点评北京去处榜单

然而近一年来,抖音、快手、微博、大众点评和小红书上,这些体验馆已经逐渐在KOL和网友推荐下成为网红景点。大众点评上,北京失恋博物展在一众5A和4A级景点的围猎下排名第十,八月在北京才刚刚开馆的奇葩减压馆也已在榜上排名第16位。

尽管从票价来说,这些体验馆的团购价格集中在60-70元,但这四家公司中,三家有着全国连锁的体验馆都已经实现盈利。

疗愈经济的隐忧:低频消费与高复刻性

如果说失恋与孤独、发泄与解压,是当代年轻人有着情绪排解刚需的心理健康问题,那从长期来讲,这些有着一定程度疗愈作用的体验馆,因其内容与形式的高同质化,便有可能逐渐从流量神坛中跌落。

从去年12月开始,“失恋先生”主题失恋博物展在全国展览至今不足一年,在有些城市的流量已有小幅度下滑。

此前捐赠过前女友赠送的礼品、并把自己的故事展现在失恋博物馆的杨先生表示,自从自己把失恋博物馆当成情感的寄放场所之后,就打算等到内心放下了前任后再过来看看当初捐赠的物品;但是对大多数参观者来说,这里只会是景点打卡地,或是一次性释放情绪的场所。

与发泄屋和减压馆的打、砸、摔、扔、吼等有着定期宣泄刚需的场所不同,失恋感毕竟是个低频感受。参观这种展览的受众中,真正带着强目的性(失恋)而去的比例与网红打卡比例,大概在4:6。

为此,为了一定程度提高带朋友参观这部分游客的复购率,掌握着全国30多家店内容资源的“失恋先生”系列博物馆会每月交换不同城市的展览内容,包括被新婚夫妻摔出裂痕的相册、订婚婚纱、男女朋友间互赠的手工模型等捐赠物等,还有他们背后的文字故事。由此,再次光顾的受众也能够感受到新鲜感。

新一线城市的异地恋与经济压力

“我们可能会穿插一些当地城市中名人的凄美爱情故事作为馆中的设计,”朱兆伟跟钛媒体聊起了各地展另一些特色布置,“比如在郑州馆,我们有陆游与唐婉的相关内容;有朝一日,上海可以注入张爱玲的故事……”由此,各地的博物馆也可以在文化内涵方面加持本地的特色。

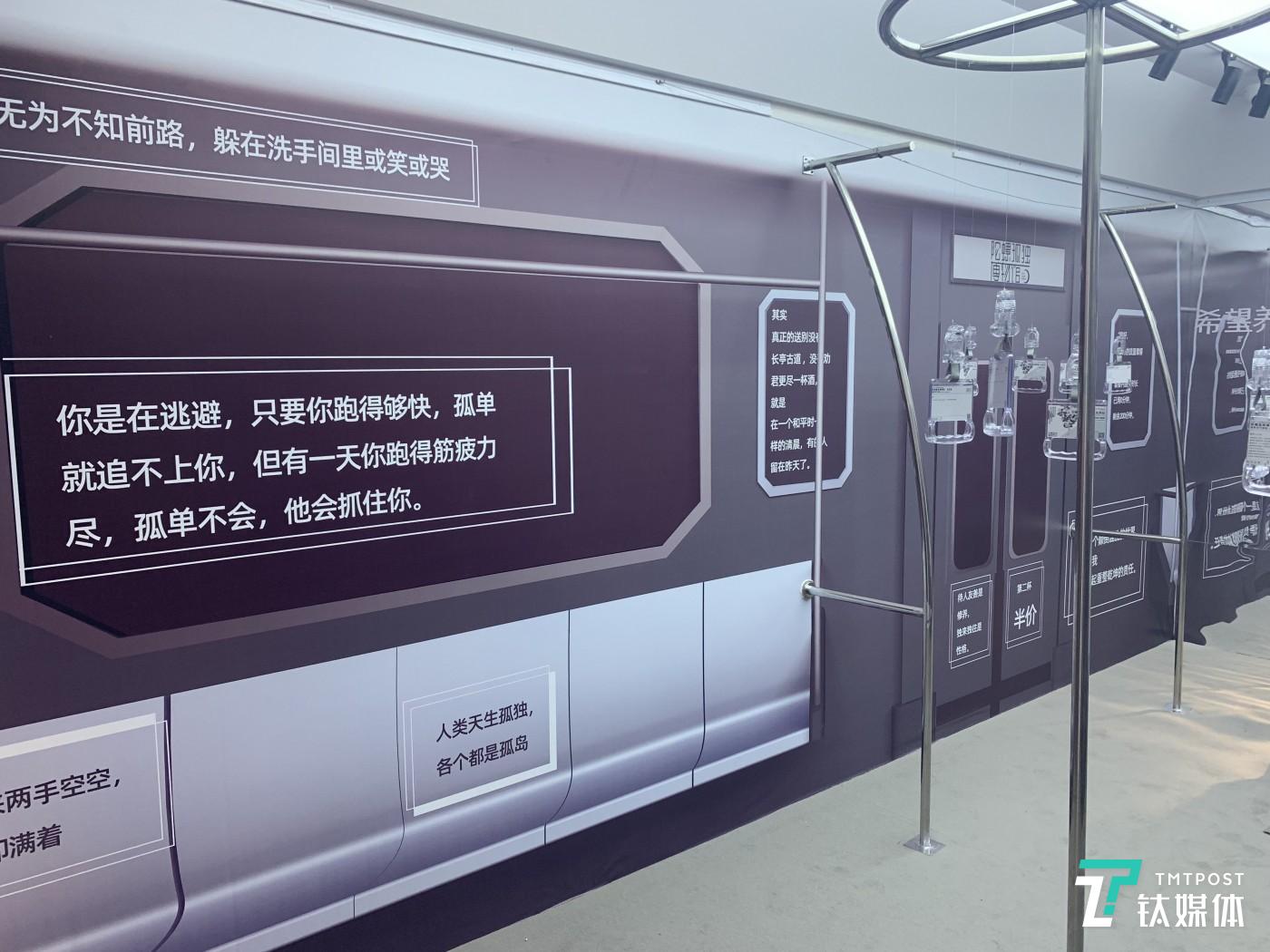

不同于失恋博物馆,孤独展的内容相对受众群更广一些,即便是没有失恋的,但是相对内向、在都市生活中觉得压抑和逼仄、缺乏知己的人群,也会来到这里。

这里展馆中,一层是关于一个人做什么事情最孤独的投票设计,二层则将包括一个人坐地铁、一个人吃火锅等有关场景展现出来,三层就进入几个充满粉色、亮黄色等暖色调的空间中,有着带人走出孤独的逻辑。

然而,即便如此,其中相对固定的内容对于参观者来说,也存在着低复购率的问题。“我们也考虑到一次性客流和城市承载力的问题,”陀螺孤独博物馆策展人方芳对钛媒体表示,“孤独博物馆和我们并行的另一条业务线——失恋博物馆为了避免长期流量的下降,做的都是城市巡回展,时间在三个月左右。”

陀螺孤独博物馆巡展

陀螺孤独博物馆内景

除此之外,背靠陀螺科技有限公司此前做旅行业务的相关资源,在做失恋与孤独展之前,陀螺文化在许多城市积累了自己的核心用户,这些用户和粉丝群体,也成了日后失恋与孤独展选址的主要考量。

靳峰、方芳和朱兆伟在和钛媒体讲起行业生态时,也无不提到这些体验馆内容的高复刻性。

一旦一家减压馆/失恋博物馆开出以后,社交媒体的话题迅速引爆市场,吸引大量潜在玩家的入局,并且内容有着高度的雷同性。

根据失恋博物馆的团队调研,有些城市其他的失恋博物展,除了照搬他们收集的故事外,更有甚者兜售虚假的伤心故事,内行人一看便知图片内容的问题所在。

于是,这些引领这个新兴行业的核心团队们,在汲取了各种教训后,先后开始引入自己的律师团队。

曾经主打演唱会、派对活动的公司夜管家,受派对中“枕头大战”减压活动大受欢迎的启发,自己设计开发了国内一系列减压展览,包括上月在崇文门新开业的奇葩减压馆。

CEO靳峰告诉钛媒体,体验馆中“减压”这个词由他们首创,2016年,深圳开始办展时就做了版权注册,他们设计的以爱德华·孟克的画《呐喊》为元素的背景墙形象地折射了人内心的焦虑与恐惧,还有特定布置的呐喊屋、锯木等场景,都有相应的版权。

奇葩减压馆中的有着《呐喊》元素的背景墙

奇葩减压馆中的锯木场景

此后,夜管家每把减压馆办到新的城市,升级版本内容,就会注册新的版权。

朱兆伟的“失恋先生”也已经做了商标的全品类注册,然而,内容方面的抄袭始终是行业规模扩张时不可避免的问题。

“我们考虑的是未来做有技术门槛的展览,除捐赠物具有*性之外,引入AR技术介绍失恋的故事剧情”,他这样和钛媒体介绍未来的解决方案。如此,在提高了其他策展方的复刻门槛的同时,也丰富了线下娱乐如今不可缺少的互动感与体验感。

不过,比起减压馆中各种具有显著*性内容的场景布置,仅以二手电器、或是泛化的故事内容为核心的发泄屋和孤独博物馆等,都面临着更加严峻的版权维护难题。

即便引入了律师团队,或是请来了律师顾问,这些创始人、策展人们,也依然在高复刻性的难题上探寻新的出路。

可持续的商业模式在何方?

诚然,欧美国家的Rage Room和失恋博物馆等线下体验馆有着至少十年的生命周期;然而,对于中国的“疗愈经济”趋势来说,面临着不同的地租成本与消费市场的经济周期。

一方面,欧美除了超大型城市外,相对较低的城市人口密度、不够便捷的公共交通和更高的人均汽车保有量,使之在体验馆选址时,未必会考虑CBD,因此地租成本不高;而北京的普通商圈每月租金大约在200-300元/平米,一个800平米的展馆,月租金就至少15-20万元,不得不说是一笔巨额成本开支。

另一方面,近些年来,中国消费者在接受新文化消费方面的速率领跑欧美,只要新消费体验形式出现,就会迅速走完尝鲜——爆款——退潮的周期,包括狼人杀、剧本杀、密室逃脱等娱乐业态。

因此,去年底开始掀起的“疗愈经济”热是否具有市场的可持续性,是业内人士在普遍思考的议题。

关于这一点,失恋先生·失恋博物馆已开始了一些自身的规划与考量——为一些平台提供内容或用户。

如果你走进失恋先生·失恋博物展,会发现有二维码处可以扫描加入相应的单身群。朱兆伟提到,百合网等婚恋社交网站希望与失恋博物馆合作,这是他们未来寻求资源置换的途径之一——彼此为对方带来高转化率的线上/线下用户。

此外,失恋博物馆经授权的故事内容,还可以通过电台等方式进行传播。后者缺乏的是内容,而前者刚好可以借此将IP内容*化。

除了作为内容供应商,以前做过星空展、营销经验也较为丰富的北京博越文化,未来还有以失恋故事为纲、拍短视频内容的打算,为线下展引流的同时,为长视频剧集寻求内容团队合作。

如今,在受访于钛媒体的四家疗愈经济体验馆中,尚未出现外部资本的介入。“低频消费、长期商业模式不明”,是投资人对一些有过融资需求的创始人们共同的质疑。

然而,在IP为核心的娱乐时代,掌握内容便有着裂变可能。未来,在高压持续裹挟年轻人的这个时代,疗愈经济的形式或许会改变,但潜在受众规模或将持续壮大,一定还会在更多的细分场景开辟出新的市场。